把人性之惡的影響力降到最低,才是制度存在之必要/專訪《奴工島》姜雯

編按:

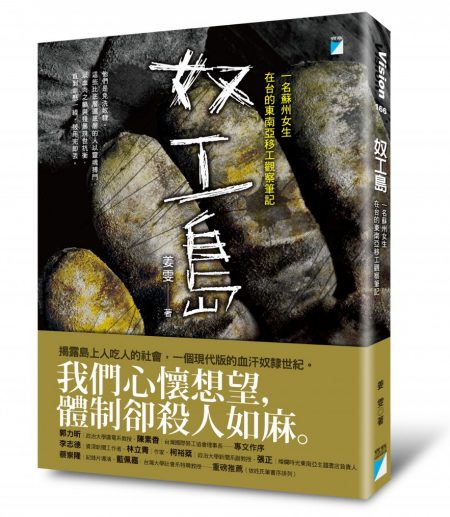

寶瓶文化於今 年(2018 )10 月出版《奴工島:一名蘇州女生在臺的東南亞移工觀察筆記》一書,作者姜雯深入田野蹲點,與移工訪談、書信往返,甚至探監,完成這本極具文學性的觀察筆記,書中透露臺灣種種荒謬與不真實的情節,卻是移工無盡的日常。

本篇為 NPOst 獨家專訪《奴工島》作者姜雯,透過她的眼與心,我們可以看見那些她深入田野後所經歷的困境與拉扯,也對此書能有更立體的認識。移工議題背後的制度性沉痾若想獲得紓困,需要你我時刻關注。

「在異鄉,感受到的是一種精神流放」,姜雯穿著一件簡單白色 T-shirt,簡單扼要的說著,連續幾小時的談話讓她的臉上顯現一絲疲憊,但語氣仍舊輕鬆、溫柔。姜雯是名在政治大學就讀傳播學院的蘇州女孩,她的畢業作品深入調查臺灣外籍移工的處境,及研究臺灣移工政策,完成《奴工島》一書。

從蘇州專門飛來臺灣的姜雯,年紀很輕,但其實已經離開家鄉 10 餘年。大學時期前往荷蘭就讀國際商業管理,爾後因緣際會來到臺灣,在政大就讀研究所,用了 2 年的時間進行田野調查與採訪,最終在書中陳列 7 個故事,細細審視臺灣的外籍移工制度。

「當他們說想家,我可以感受到。」

「我脾氣不好,」姜雯聊得很認真,之前在荷蘭唸書時,她遇到一群土耳其青年,不斷以「支那豬」挑釁,「我就衝過去拉著他的衣領說,『你他媽的再跟我說一次!』」對方也只是笑。不過話鋒一轉,她提到此事更令人印象深刻的是:「周遭也有很多荷蘭人,他們都冷眼旁觀,這種經驗會讓人很孤獨。」對於這些荷蘭人,姜雯認為沒有誰對誰錯,但當時身處異鄉的她,孤立的感受被無限放大。

《奴工島》作者姜雯是一名來自蘇州的女孩。圖/寶瓶文化提供

姜雯簡單比喻著自己多年來身處異鄉的孤獨狀態:「臺北飛上海才一個多小時,搭高鐵去高雄也是一個多小時。人在臺灣,不會覺得到高雄很遠,但回上海需要辦簽證、搭飛機,牽扯和羈絆感是很強的。對我來說,親人在遙遙的另一邊,心裡忍受著很強的煎熬。」時空上的距離感,總為異鄉遊子帶來更深更遠的孤獨。而這樣的離散與流動經驗,在姜雯 20 幾歲的生命裡,顯得模糊卻真實。

姜雯念書期間曾在中餐館工作,遇過許多當地的中國黑工。黑工口中那些在船艙下不見天日的日子,令人難以想像,卻始終縈繞在姜雯腦海中。畢業後,姜雯在荷蘭的電信公司工作,公司是中國人開的,她因為剛畢業,還沒申請荷蘭綠卡,只能領著「契約工」的合約,隨時得擔心被開除,她說:「那個環境下,(和記憶中的黑工們一樣)我也是被歧視的,因為我的(契約工)身分。」

也許是發生在個體生命裡的精神流放狀態,儲存在皮膚、感官等記憶深處,蓄勢待發,讓姜雯在臺念研究所時,開始關心偷渡客議題,因緣際會下接觸了臺灣的移工議題。她也更能夠理解移工在臺灣的無助感:「當他們說想家,我可以感受到那種羈絆。」因此,從沒想過會研究臺灣移工的姜雯,在研究所老師的引薦下,開始到臺灣國際勞工協會(TIWA)進行田野調查,也在庇護所擔任中文老師,開啟這條研究臺灣外籍移工政策之路。

圖/Ye Jinghan @ unsplash

關於「人」的故事,該如何書寫?

研究初期並不順暢,姜雯坦承,她一開始對創作的想像還很「浪漫」,抱持著只是「寫寫故事」的心態,寫些關於移工,也關於人性的故事就好。也正因如此,姜雯與 TIWA 之間的關係陷入一段磨合期,「我是一個中文老師,我的身分和動機都需要積極溝通,我可不可以隨時去庇護所?去了可以待多久?可以跟移工們出去玩嗎?此外,TIWA 也會想知道,我對政策了解嗎?我想寫什麼?」姜雯毫不猶豫的吐出一連串的問題,彷彿她總不斷拿著這些問題,反問書寫他人故事的自己。

姜雯在書中的樣貌時而模糊,時而清晰,以敘事者的口吻紀錄不同移工的生命狀態。在創作的過程中,姜雯在「觀察者」與「參與者」中游移,思考著報導文學的書寫界線在哪裡,又該如何呈現社會議題?從資料蒐集到提筆,掙扎也思辨了許久,「報導文學可以結合報導的客觀與文學的主觀,創造出很大的空間。」在每個故事裡,都有姜雯的身影在裡頭,或近或遠,但不變的是,文字必須要摒除自身主觀的觀點與情緒。

隨著田野的深入調查,並且跟著移工打官司、勞資協商、探監,姜雯才發現外籍移工的種種其實是相當嚴肅的社會議題,背後的政策面才是影響移工權益的最大因素。而針鋒相對的 2 端,不僅是談判桌上的 2 個人,而是在制度裡難以脫身、各自扮演自己角色的移工、雇主與仲介。

圖/Ardy Alfred @ unsplash

信仰與正義被迫妥協,人在其中被扭曲

臺灣自 1992 年通過《就業服務法》,明文規定移工受聘用的產業和條件,成為移工踏入臺灣工作的開端。截至 2018 年(民 107)9 月底,臺灣外籍勞工人數已達到近 70 萬人,但這 70 萬名移工的生命樣貌,卻在臺灣無形與有形的壓迫中,持續模糊且扭曲著。

《奴工島》裡記錄了許多外籍移工的故事:沒有受過職業訓練,就硬著頭皮操作沖床機,最後失去右手掌的莘蒂;過勞工作的境外漁工帕瓦在船長的打罵下憤而還擊,成了轟動一時的海上喋血案;被限制行動的家庭看護工寧寧,幾乎斷絕與外界的聯繫,在民宿做著與合約內容不符的、許可外的工作,最後由 TIWA「營救」出來。在臺職災勞工、境外漁工與家庭看護工的境遇,透過這些真切卻又不忍卒睹的例子躍然浮現,在故事底下,姜雯想談的,更多是制度層面的困境。

臺灣的監獄目前總共有 30 幾個印尼籍受刑人,TIWA 認識並曾經探視的受刑人當中,就有 17 名是漁工,而其中又有 13 名全是境外漁工。極高的境外漁工比例,讓人不禁好奇,海上如何成為喋血的溫床?姜雯持續與境外受刑人見面及書信往來,拼湊出境外受刑人的生命經歷及茫茫大海上的處境。遙遠且無法可管的海上,漁工可能面臨工資被剋扣、超時勞動的狀況,也時常遭到打罵、虐待,語言文化的不同加上惡劣的海上勞動環境,讓海上喋血案層出不窮。(參考:「踏上臺灣土地的時候,卻是在監獄裡」,境外受刑人在「囹圄之城」的生命自處/《奴工島》書摘)

圖/Ahmed zayan @ unsplash

姜雯亦細細爬梳引入漁工的法條《漁船船主在國外僱用外籍船員作業應行遵守及注意事項》,她發現要成為境外漁工沒有任何門檻,對繳不起鉅額仲介費的移工而言,那是唯一的工作機會。除此之外,境外漁工幾乎不受任何臺灣法律保護,臺灣政府與移民母國政府都不管,而因為船主也不必向漁業署登記,漁工上了船,便沒有人可再追蹤到他們的動向,換言之,「在海上,即便死了一個外籍漁工,也不是什麼大不了的事。」

另一個姜雯筆下的人物「伊登」是位印尼牧師,在家鄉上完神學院後,希望能籌錢就讀研究所,因而申請來臺灣工作。伊登付了高額仲介費,只為了一圓夢想。但他在臺灣工作期間,遇到了工廠倒閉、惡意欠薪、仲介要求私下付費等問題,更因堅信公平正義,而面臨被遣返的命運。

姜雯回億,伊登的遭遇讓他從一個原本樂觀自信的人,多了憂鬱、憤怒的神情,性情陰晴不定,此外,還債的壓力加上一個人身處異鄉的底端,讓伊登幾乎無處翻身。伊登後來選擇向生活妥協,願意支付根本不在法規裡的仲介費,姜雯難掩無奈:「在這樣的制度下,一個如此信仰上帝並要求公平的人妥協了。」

圖/Paul Garaizar @ unsplash

伊登或許沒有意識到「制度」對他造成的傷害,但姜雯知道,這樣的故事在臺灣的外籍移工制度下,其實屢見不鮮。她在 TIWA 期間也常聽到工人申訴,例如移工找到工作後,仲介卻要求移工私底下繳交另一筆費用,若拒絕繳交,工作也會跟著泡湯,被遣返的重擔又再次落在移工身上。而制度上的環環相扣,也讓現階段的細微改變難以撼動龐大的結構問題。

姜雯以 2 年前立院通過廢除「3 年出國 1 日」為例,該規定的廢除讓外籍勞工可以不必每 3 年都繳交一筆鉅額仲介費,免於被再次剝削,對雇主而言,也可以減少轉換的時間及經濟成本,但「私人仲介制度」、「不能自由轉換雇主」等政策若存在,對於移工的剝削仍可隨時轉嫁,移工的處境仍顯悲觀。

愁困囹圄城,不當的制度壓迫一整群人

《奴工島》一書的原形是姜雯的碩士畢業作品《囹圄城──東南亞在臺移工報導文學書寫》。當初選擇用「囹圄城」為題,她談到,是因為臺灣對這些外籍移工來說,就像個「監禁之城」。除了星期日可以看見放假出遊的移工,很多時候他們是隱形、不被重視的,「他們是自由之人,在某種程度卻是不自由的。」

圖/Lennon Ying-Dah Wong @ Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

畢業作品後來改名為《奴工島》出書,卻也因「奴工」2 字引起批評,姜雯直率表示,她曾經跟著移工去就業服務站找工作,現場場景卻遠出乎她意料之外。她原先想像移工應該積極的在此「找工作」,卻看見每個人只能依國籍坐在那兒,供仲介、雇主挑選,「那種不自由跟壓迫的狀態,某種程度來說,他們就是臺灣的奴工。」

批評者亦指責姜雯僅呈現出臺灣移工處境最糟的一面,卻對好的雇主、仲介少有描繪;更有人質疑,身為蘇州人的姜雯,憑什麼可以書寫臺灣移工議題,批評臺灣政策?姜雯以輕鬆的姿態面對:「我的田野在外勞制度裡很扎實,我知道我的故事都是真的,制度也沒有虛構,只要深入研究的人,都會看到這些制度問題。討論我的身分,只會模糊掉焦點。」話講得雲淡風輕,卻感覺已反覆咀嚼多回,畢竟她說,那些留言,她都還是會看的。

姜雯接著提起,書中的確都是很負面的故事,但她真正想強調的是「制度如何讓一整個群體成為受害者」,批判個人的好壞並沒有意義。在完善的制度底下,不論好雇主與壞雇主、好移工與壞移工,都可以得到該有的保障,也負起應負的責任,把人性之惡的影響力降到最低,才是制度存在之必要。有趣的是,慣於區分好與壞的人們,放棄直面制度之惡,輕易將壞人視為傷害移工的源頭,是否真能得到精神上的赦免?

圖/Jonas Jacobsson @ unsplash

生命經驗的連結與斷裂

研究所快要畢業、即將離開臺灣前夕,姜雯最放不下的是仍在北監的幾位境外受刑人。那些一踏上臺灣土地,就被帶到監獄的境外受刑人,在臺灣沒有親友可以探望,姜雯這段時間的探視與書信往返,已經與他們建立起緊密的關係,卻將因離臺而中斷。

有次,姜雯幸運的獲得一張機票,決定前往印尼看看,也答應幫受刑人阿冀回家鄉拍張母親的照片,以解分隔 2 地的相思之情。姜雯回憶,阿冀的媽媽與妹妹到雅加達的機場接她,剛見到面,媽媽就開始哭。從阿冀家鄉到雅加達需要 4 個小時的車程,因為舟車勞頓,阿冀媽媽先前腳底留下的傷口長成大膿包,更因延誤就醫而差點錯過醫治時機。

語言不通,讓當時的姜雯相當自責:「當時我覺得是我的問題,覺得自己成事不足,敗事有餘。如果阿冀媽媽因為我的拜訪有任何意外,我怎麼對得起阿冀?」她接著補充,阿冀已經在臺服刑 10 幾年了,他在印尼的家人,唯一的希望就是能讓媽媽再見上阿冀一面。說著,當時的愧疚與不安彷彿再次襲來,占據姜雯溼潤的眼眶。

姜雯分享著每個與外籍移工的故事與回憶,這些故事夾雜在時而憤怒,時而難過的起伏述說裡,但談起臺灣外籍移工的制度,卻又無比堅定。或許在這 2 年的田調與參與的過程中,移工們的故事與姜雯自身的生命已自然熨合在一起,緊貼著改變制度的希冀。

延伸閱讀:

「踏上臺灣土地的時候,卻是在監獄裡」,境外受刑人在「囹圄之城」的生命自處/《奴工島》書摘

漁港都是人,與你我一樣不好不壞、時好時壞、又好又壞的人/《這裡沒有神》推薦序

抹黑一個移工有多容易?勞團:「難道診斷證明很容易造假嗎?」/專訪桃園群眾服務協會