余孟勳專欄/在針尖上起舞:社會企業的概念與現實

假設有 3 個孩子在爭一根笛子:女孩 A 最會吹笛子,男孩 B 的家裡最窮,但這笛子是小女孩 C 親手做的。你覺得笛子應該歸誰?

哲學家、也是諾貝爾經濟學獎得主阿瑪蒂亞.森(Amartya Sen)舉了這個例子,試著說明「正義」(justice)或許人人所欲,內在邏輯卻各自表述:選擇 A 代表功利主義,也就是基於整體利益最佳的方案;選擇 B 是經濟平等主義,希望改善窮人的處境;選擇 C 則是自由主義,強調私有財產權的確保。這些選擇都有極深厚的哲學論述支持,並進而主導如何形成各種社會安排、選擇何種社會體制,以及成就什麼樣的社會現實。森認為,如果多元觀點都很有價值而難以決定相對強度,仍可試看看能比較到什麼程度,藉由論理和批判性檢驗等方式,擴大重要的概念並豐富其內涵(注 1)。

諾貝爾經濟學獎得主阿瑪蒂亞.森

由此觀之,前陣子戴董開的書店引起「社會企業」定義的討論,絕不只是「一小群學術界人士需要找到新的耕耘領域」(注 2)。共識性的定義無法一蹴而幾,但這些討論可以逐步廓清各種實踐的可能性,理解這個概念如何鑲嵌在臺灣的經濟、社會及政治進程裡,並反思其中的價值順序。同時也不能忽視的是,特定詞語的解讀會受到敘事者的操作目的、主觀認知及生命經驗影響,而具有極為複雜歧異甚至矛盾的語意。

先前的討論中,〈戴董,「社會企業」不是這樣玩的〉一文首先指出,「用具有可獲利的商業模式的手法解決社會問題、追求最大社會價值而非最大獲利的商業組織」才能算是社會企業;但〈戴董,別再誤會社會企業了!〉作者謝昇佑卻認為,前述定義是普遍的誤解,社會團結或「追求企業及利害相關人的最大價值」才是真正的核心,要用創新的手段從固有的商業模式中解放、追求新的治理模式。

而〈如何分辨社會企業〉則認為「具有社會使命、做生意、實踐社會目的」為 3 大要素,並認為應保留更寬廣的想像空間;〈你該問社會企業的 3 件事〉強調限制利潤運用以確保公共性;《如何打造社會企業》一書則認為應聚焦在創業家的動機──是否透過商業性事業體創造正面社會變革。這些論述大致可歸納「社會目的」、「商業行為」及「創新」等共享原則及部分差異,尚未能超出國外數十年來的討論範疇。

在深入描繪臺灣的圖像之前,不妨先探察國外社會企業概念的起源及變遷。

「社會企業」一詞最初見於 1990 年的義大利,接續擴散到歐陸各國,最後成為歐盟的共同行動;約莫在相同的時間,美國也開始發展社會企業概念,並逐漸成為主流。需注意的是,2005 年之前大西洋兩岸一直是循著各自的脈絡平行發展,雖然後來因交流而有所融合,仍不能忽略這個化簡的詞彙裡各自秀異的思想蘊含(注 3)。

歐洲:以社會經濟實踐民主

二次世界大戰後,歐洲各國從廢墟中緩步重建,立足未穩的經濟又遭逢石油危機的重擊,非營利組織扮演的調節角色漸形重要。1980 年代居高不下的失業率和公共財政危機,使得各個福利國家政府轉向更為積極的巿場方案,藉由提供職業訓練或補貼等,委託合作社或社區協會等機構協助弱勢失業人口進入勞動巿場,也就是「工作整合型社會企業」(work integration social enterprises, 簡稱 WISEs)。

經此,非營利組織逐步建構執行巿場方案的手段與工具,並孕育出更具有生產性和創業精神的動力。而奠基於歐洲傳統的合作社精神(注 4),這種實踐「經濟民主」(economic democracy)及促進社會團結的經濟模式便被稱之為「社會經濟」(social economy)或「團結經濟」(solidarity economy)。社會經濟與傳統資本主義不同之處在於資本及生產過程的控制權歸屬,而相同之處在於以巿場機制決定商品流動。換言之,歐洲的社會企業不只要解決弱勢就業等問題,更終極的集體目標是對多元社會的包容(inclusiveness)。

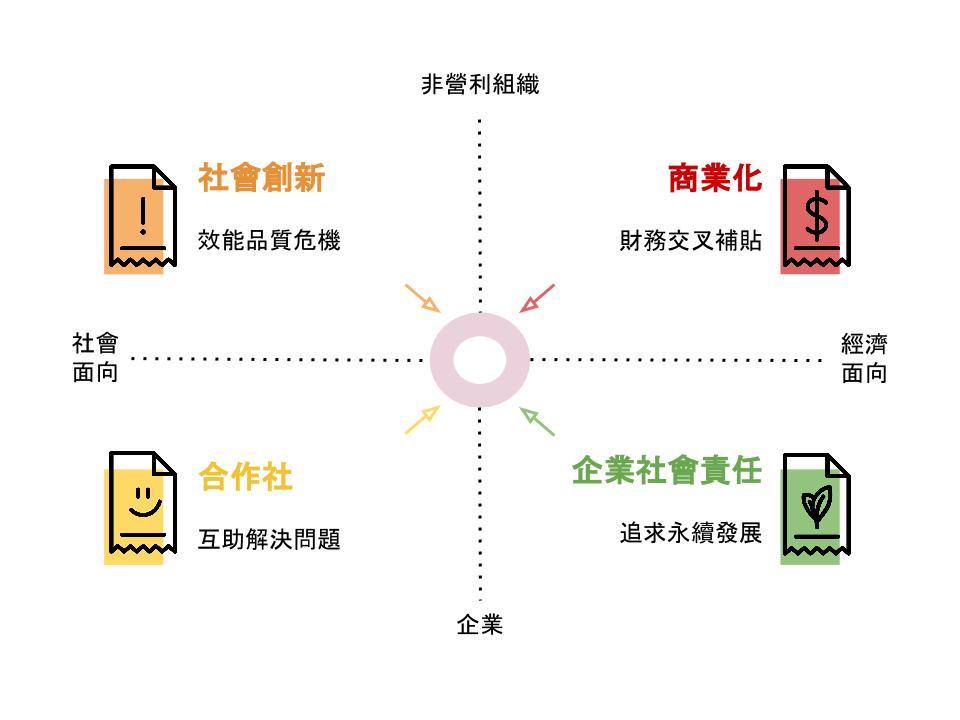

1990 年後,各國及歐盟紛紛以政策協助及資源投入,成為社會企業發展的主要推手。為了因應發展需要,由各國不同背景學者組成的「EMES 歐洲研究社群網絡」(EMES European Research Network)提出社會企業的指標(如圖 1)。一方面,這些指標不是強制規範、而是概念架構,協助研究者標定相對位置;另一方面,強調決策權平等的參與式治理及有限度的利潤分配(注 5),除了實踐社會經濟精神,也以雙重機制保護及強化社會使命的優先性。更重要的是,藉由這個機制精準投放資源、推動成長。

圖 1:EMES 的社會企業指標(資料來源:注 3)

值得一提的是,因為歐洲多元的文化、歴史和政治組成,單一國家的社會企業發展軌跡也未盡相同。以同時是資本主義及合作社起源地的英國為例(注 6),由於其多重脈絡,社會企業一開始是針對合作社的改革運動,擴大包含了社區型企業以促進在地經濟;然而,為了回應對於合作社決策效率不彰的批評,其重心由「經濟民主」逐漸轉移為「實質有效」(what works),於是政策上更廣泛地納入以營運獲利為目標的傳統企業型式,後來更因為新自由主義思潮,政府緊縮預算並擴大外包公共服務,非營利組織開始著重以巿場手段賺取運作所需的資源,再次擴充了社會企業的範圍(注 7)。

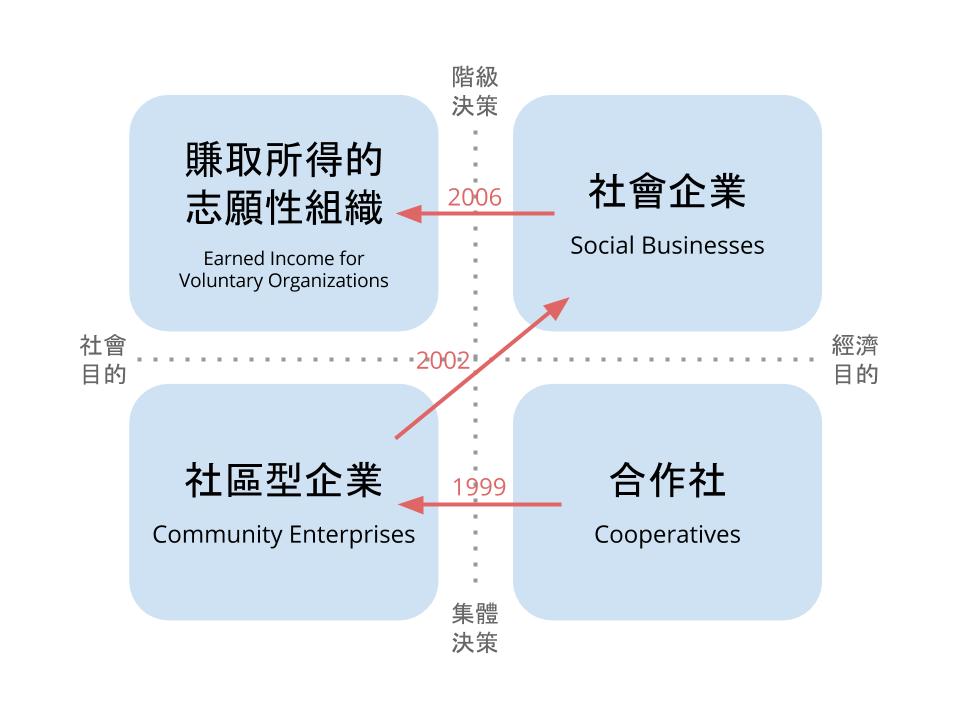

換句話說,在不同時期,因為公共論辯走向、執政邏輯更迭、利益團體角力等因素,社會企業的論述核心也隨之轉移(如圖 2)。

圖 2:英國社會企業概念的變動(資料來源:注 7)

美國:以巿場經濟解決社會問題

而在大西洋彼岸,美國政府在 1960 年代大量投入資源至社會福利領域,造成新興非營利組織的創建及擴張。但接續而來的 1970 年代經濟蕭條及政府預算縮減衝擊,非營利組織為填補財源,於是擴大銷售商品和服務以支持機構運作,而這些巿場行為未必與組織的創設目的有關。此外,非營利組織長期以來被質疑效能不彰,因而在財務壓力下尋求管理技術以控制成本、改善效能及創新解決問題的路徑。

這樣的創業家精神在「阿育王」(Ashoka)等公益創投組織、大型基金會及學術界鼓吹及扶助之下,得到充分的支持成長。同時也符應了當時高舉巿場機制及去管制化的新自由主義思潮,政府的功能相對限縮,取而代之的是大型基金會在資金和工具上扮演主宰角色。

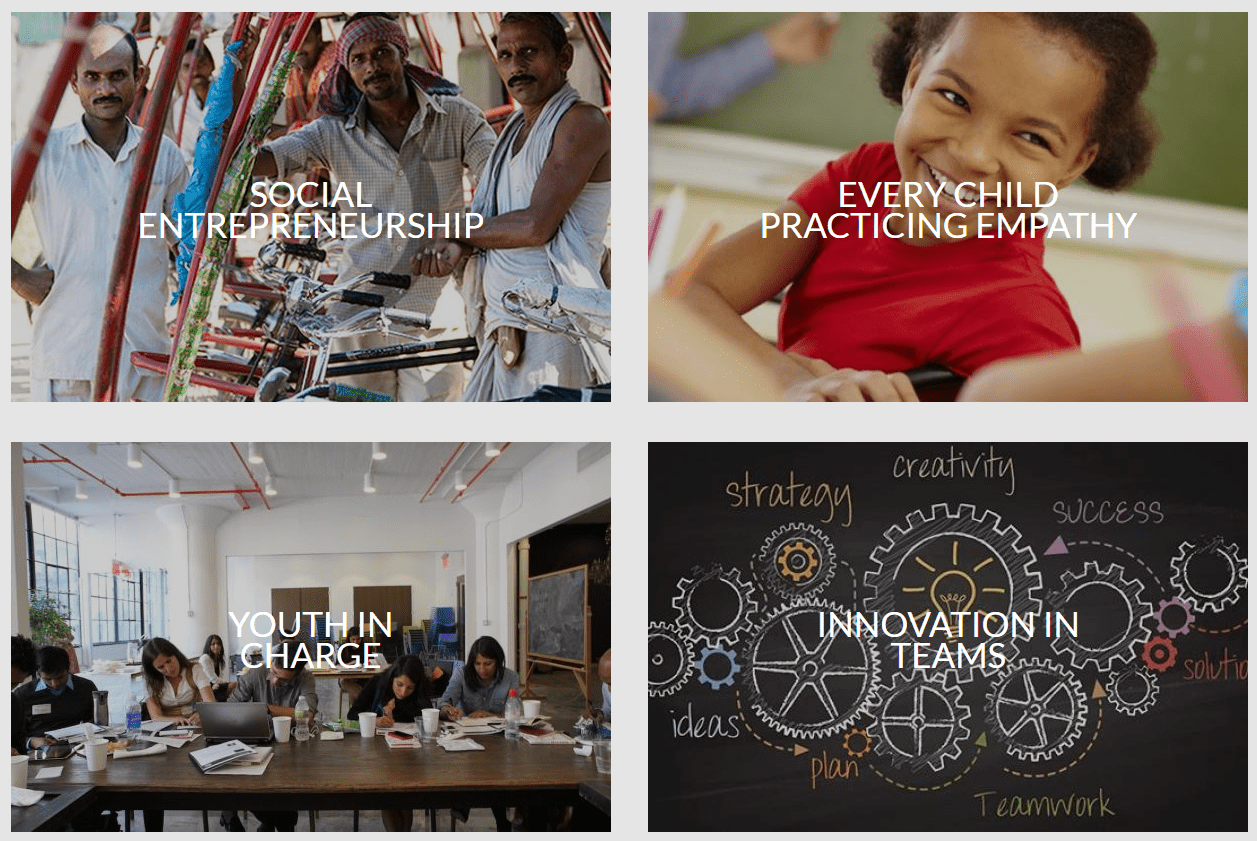

截圖來源:公益創投組織阿育王官網

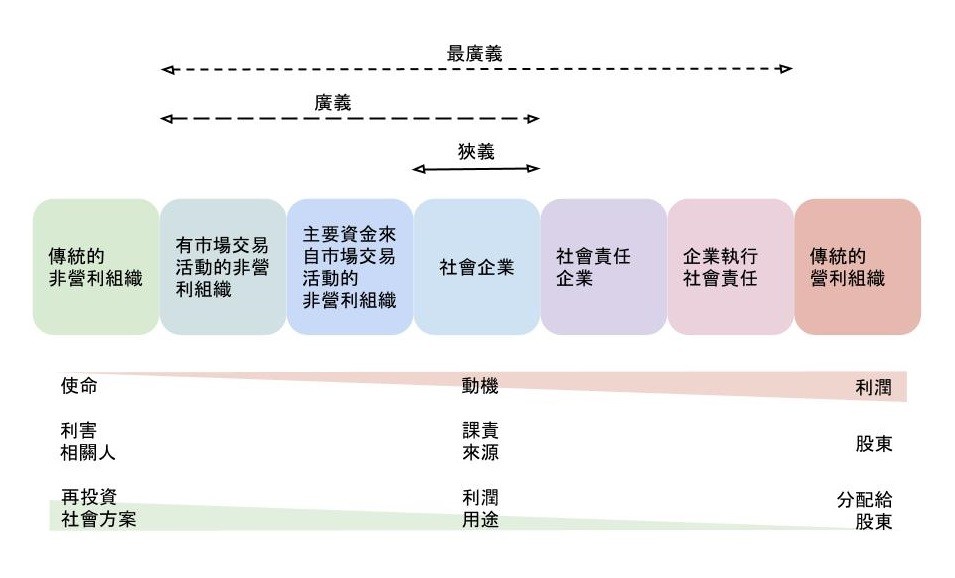

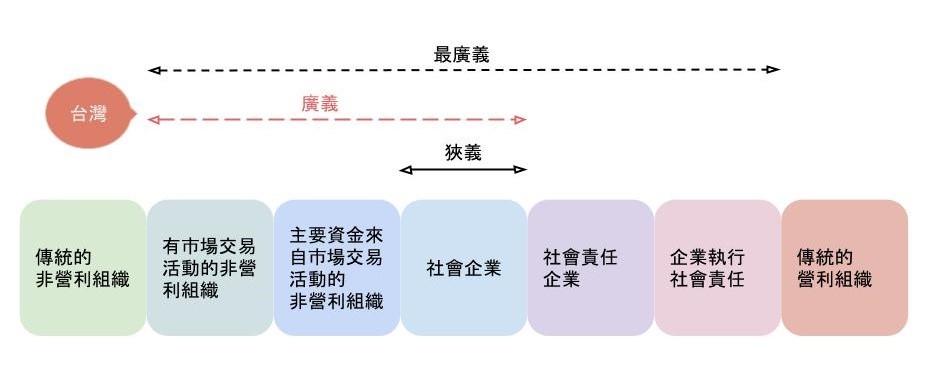

由於美國強調個人權利的自由主義傳統,社會企業便明確以解決問題為導向、以巿場競爭為手段,而不談社會團結、參與式治理等複雜面向。因此,便可簡化為介於非營利組織與一般企業光譜之間的混合型組織(如圖 3)。在這個光譜圖中,最左側是傳統的非營利組織,向右則逐漸增加巿場交易活動的比例、愈趨向利潤、對股東負責及分配股利。

有研究整理國內外文獻指出(注 8),廣義的社會企業仍以非營利組織為主,最廣的範圍則納入了社會責任企業(注 9)及執行企業社會責任(corporate social responsibility, 簡稱 CSR)的組織。因此即便以如此單調的尺度來看,社會企業的語意仍極具伸縮性──大到包含傳統非營利組織與企業之間的所有可能、小則如麥芒般的理想型態,而且這個理想型態也尚無定論。

圖 3:社會企業光譜(資料來源:注 7)

簡言之,福利國家遭遇經濟危機、以及非營利組織的激烈競爭,是社會企業在新舊大陸同時興起的二大原因。歐陸所指稱的是「社會經濟企業」,是「社會」企業(social enterprise),反映的是追求團結、累積社會資本的核心價值;相對而言,美國強調「社會企業家精神」,是 social enterprise 或 entreneurship,主要為了「賺取所得」(earned-income)支持非營利組織運作,並強調商業管理工具及贏家獨拿的創新精神,藉由巿場手段介入社會問題。

納入企業社會責任

除了歐美的價值內涵不同,如光譜圖所示,最廣義的社會企業更跨域涵括了企業社會責任。原因除了非營利部門商業化以賺取利潤或社會創新,同時商業部門也受到非營利觀念的浸潤──追求永續發展或與利害相關人互助合作,這兩股力量使原本涇渭分明的部門逐漸靠攏(如圖 4)。

非營利組織與企業逐漸融合(資料來源:注 10)

關於企業社會責任應否納入社會企業,意見仍相當分歧。企業的經濟、法律、倫理及慈善等社會責任中,前二者爭議較小,但倫理責任牽涉利害關係人的範圍認定、慈善責任為自願性的裁量,且優先順序仍次於經濟責任,因此企業社會責任過去多被認為是行銷目的的「策略性慈善」(Strategic Philanthropy)。既未納入企業的核心活動,也缺乏透明度及長遠規劃,所以稱不上社會責任企業,更難以自稱社會企業(注 11)。

然而時空環境變遷,一方面,全球化資本主義帶來的問題屢受質疑和批評,例如貧富不均、勞動剝削及金融風暴等;另一方面,國際議程裡備受重視的環境永續及不平等問題等影響政府及公眾態度,對企業也成為挑戰。當倫理及慈善責任重要性提高,與經濟及法律責任的牴觸愈低甚至帶來正向利益時,企業基於「開明自利」(enlighted self-interest,注 12)動機便擴大社會責任的實踐範圍。而這也正是近來較嚴格的企業社會責任,尤其是以環境、員工福利、治理機制等多項指標外部認證的 B 型企業(B corp)興起的背景。

截圖來源:http://www.bcorptaiwan.com/

不過仍有質疑指出:是否將道德或法律上原本就應該這麼做的事,變成自我標榜?是否過於仰賴資本家的利他動機,而使得政府應有的衡平角色缺位?是否侷限在企業家的巿場視野而無法深入社會問題的結構,大量資本沖刷之下反而導致「慈善資本主義」(philanthro-capitalism)──也就是極大程度取決於資本家的關注或經驗、賦予個人對公共事務過多的影響力,而且缺乏透明和課責機制?企業的多面性,例如不同的國家(在越南排放汙水,但在中國守法)或議題(資助公益,但剝削勞工)呈現不同的形象,又要如何疊加起來正確評價?

簡言之,非營利組織與企業相互學習、混搭各種元素彼此敘說,不僅社會企業指涉的範疇因此擴大,事實上企業社會責任的內涵也發生變動,更趨向援引社會企業標準做為判準。不可否認的是,當前世界經濟運作的邏輯仍以資本主義為主,完美的替代方案仍未出現。因此,找出資本主義的並行方案固然重要,既存的資本主義企業也需要修正,以達成更大範圍的改變。

臺灣

臺灣官方將 2014 年訂為「社會企業元年」,依據該年 9 月經濟部「社會企業行動方案」統計,採營利企業型式、以解決社會問題為主要目的者大約 200 間;為公司營運目的之一者約 1,000 間;採社區經濟型式(公協會、農漁會及發展協會等)約 500 家;社福團體工作整合模式約 80 家;而合作社僅 15 家。多樣化且為數不少的組織也意味著,「社會企業」詞彙被廣泛推播之前,實際社會的肌理早已存在豐富內涵,反而更像是將這些既有型式自原生脈絡拆分出來、貼上新的標籤。

因此,如果不回溯歷史,除了無法理解社會的變遷,更忽略了主導這些變遷的國家認同、社會連帶、文化再造及草根民主等各式想像。

社區營造生命共同體

首先,合作社及社區協會均早已存在。合作社制度於日治時代導入,除了增加生產力,殖民政府意圖藉此控制基層。因此民主參與的機制遭到削弱,與歐陸的合作社精神未盡相同。1999 年精省之後主管單位降級、經費及人員均大幅減少,目前仍實際運作的不到半數,最知名的為主婦聯盟消費合作社。除了資金及人材短缺,大多數合作社運作也漸與一般企業無異(注 13)。雖然影響力有限,合作精神卻未消失,而主要被社區組織吸納、轉化與實踐。

同樣可上溯到日治時期,「社區」的意涵卻在數十年間產生近乎對立的改變。1960 年代中期,一方面因應冷戰防堵共產勢力,聯合國主導援助後進國家以社區為單位改善生活條件;另一方面則是國民黨政府增強社會控制,籠絡及分化地方勢力的方式。這個時期的社區發展一直流於形式且費用龐大、只重硬體建設,而且因為由上而下主導資源分配及議題設定,對於民主發展反而造成阻礙。真正關鍵出現在 1990 年代的「社區總體營造」,但此前已有三股趨勢交錯醞釀(注 14):

一個是「地方政府再造」是當時重要的社會文化氛圍,尤以宜蘭反六輕及冬山河公園所塑造的地方認同為代表;另一個是台大城鄉所帶動的空間規劃反思,由都巿進入社區規劃領域;最後則是李登輝執政時提出的「生命共同體」主張,以集體記憶及生活方式重塑臺灣認同。

夜晚的六輕自煙囪排放出大量濃煙

實際上則發生了 2 個地方行動個案:新港文化運動及美濃反水庫。前者是地方仕紳對當時通俗文化的質疑,藉由歷史回顧和各項改造歷程,凝結社區與傳承文化;後者則由環保運動開始,進而探察地理水文,並逐漸醞釀出客家文化的昇華及認同運動,例如林生祥的音樂自此鼓舞著客家精神的回歸。而這 2 個個案也成為後來社區營造的典範,或精神上的指引。

於焉轟然成流,1994 年文建會提出以地方文化建構生命共同體概念的「社區總體營造」計畫,進一步帶動內政部的「福利社區化」,明確連結社會福利與社區發展。這不但代表原本的硬體思維轉從「文化」及「福利」著手,也開始重視社會關係促成團結。從語意脈絡來看,「社區」從原本由上而下、舊政治的保守符號,經由行動者以各種想像介入後,轉軌為由下而上、更具生命力的行動圖象,而與原本的意義對立並存。

特別的是,雖然「產業發展」不是當時社區營造的主軸,卻是首次在發展政策中出現。社區營造於是從社會面進展到經濟面、逐漸符合社會經濟的特點。換句話說,雖然社區營造及福利社區化奠定了往後社區型社會企業的基礎,但在當時並非主要政策目的、而是附帶效果(注 15)。

非營利組織回應需求及尋求自立

同樣在 1990 年代,臺灣的非營利組織(尤其是社福或身障團體)也開始嘗試採行創新的商業手段,例如陽光洗車中心及喜憨兒烘焙坊等。雖然這些型態已跟後來的社會企業實質內涵相近,但當時走在法令及政策之先,多半基於服務對象的需要而自行摸索發展,希望讓身心障礙者同時能兼顧就業和復健。此外,非營利組織希望擺脫對捐款和補助的依賴、尋求財務的穩定和自主,以及政府自 1980 年代以來擴大購買非營利組織提供的福利服務等,都是原因之一(注 16)。

政策當然還是最有力的觸煤。由於失業率居高不下,勞委會(現勞動部)於 2002 年推出「多元就業開發方案」,希望仿效歐洲的 WISEs 概念,由社區或民間團體提案、政府補助的合作方式創造就業機會。其中又可區分為「社會型」及「經濟型」二種方案,後者由於需提出具產業發展潛力且促進就業的計畫、從事營利行為,而成為社會企業的前身。

大致上來說,1990 年代新一波的社區運動主要來自文化與環境的反思、彰顯追求社會團結的「生命共同體」意圖;同時,非營利組織由服務需求催生內部創新、並賺取所得。經過政策介入之後,福利社區化及擴大購買服務提高了發展潛力,而且多元就業方案更明確要求產業化,之後的庇護工廠相關規定提供明確法律依歸等,自此兼具社會及經濟性質的組織便大量出現。臺灣社會企業的原初型態在獨特的脈絡之中,尤其是複雜地緣政治及族群歴史烘托塑造的「生命共同體」概念下,即已包含了社會經濟及巿場經濟的多重元素,而未與同時代的世界脫節。

然而,部分政策結束缺乏後續規畫(如合作社輔導或社區營造)、部分政策續行但逐漸失去動力(如多元就業方案),問題陸續浮現。其中最主要的是社區或非營利組織高度依賴補助,無法於財務自立的前提下,持續開創就業機會。而且當時的社會認知仍不足,一方面企業社會責任尚不被重視、另一方面大眾也對非營利組織從事營利行為多所質疑,而且社區經營也常遭地方政治干預或巿場機制競爭,因此這些機構不僅缺乏資源導入管理及行銷知能,發展空間也極為有限。

創業家精神興起

就在制度惰性而陷入發展僵局的時候,穆罕默德.尤努斯(Muhammad Yunus)長期在孟加拉推動「微型信貸」紓緩貧困問題、於 2006 年獲頒諾貝爾和平獎。這則故事激勵了全球關懷社會運動的人士,也包括臺灣。2007 年,趨勢科技創辦人張明正及王文華共同成立了「若水國際」,計畫以創業投資扶植社會企業發展,大張旗鼓辦理創業競賽及工作坊等活動。雖然創業提案最後未能合作,而且若水後來轉型不做創投,但當時開風氣之先、提供資金匯聚人才及網絡,應該得到正確的評價,例如近年活躍在社會企業議題的陳一強、陳聖凱及林以涵等,都與若水有所淵源。

經濟學家、諾貝爾和平獎得主穆罕默德.尤努斯

回頭查考當時,「社會企業」的用語雖在學界早已出現,但公共討論領域仍屬初見。例如 2006 年出版、以美國社會企業輔導經驗為內容的暢銷著作《志工企業家》,書中不斷提到社會企業一詞,書名卻選擇當時辨識度較高的「志工」;如果以實質內涵而言,依據 2007 年若水舉辦的社會企業工作坊影音記錄,當時對話內容包含了社區再造、非營利組織商業化及企業社會責任等面向,並未加以框限。也就是說,社會企業對當時大眾而言仍相當陌生,各種意欲突破現狀的想像紛紛被代入。而這個時期陸續出現了一些實踐者,例如喜願、生態綠、光原、多扶等,在資金及社會支持十分有限的情況下摸著石頭過河,同時也增添了社會企業的創業精神。

金融海嘯於 2008 年發生後,對資本主義極端發展的反思也隨之展開。社會目標和經濟目標如何平衡成為討論焦點,兼論二者的社會企業便得以進入主流議程。當然也不能忽略臺灣在金融海嘯後持續偏高的失業率、經濟轉型進退維谷,以及主政者施政滿意度持續低迷等各項政治及經濟背景。為了回應社會氛圍及需求,行政院決議政策先行、暫不立法,由多元就業方案轉型推動社會企業,提出為期 3 年(2014~2016)、預算金額 1.6 億的「社會企業行動方案」。值得注意的是,該方案被納入青年創業專案的管理考核機制,也就是說「青年創業」才是此次的政策主軸。

另外,該方案也首度對社會企業做出官方的廣義及狹義定義(如圖 5),但未提及參與式治理的團結精神,而且盈餘分配的 30% 上限也遠低於歐盟的 50%(或更嚴格的 65%,如英國),顯然對於創業者或出資者更具私人利益誘因。因此,該方案更接近巿場經濟而非社會經濟、更強調創業精神而非社會團結。

圖 5:臺灣官方版本的社會企業定義。資料來源:社會企業行動方案

至於公眾倡議,要一直到 2012 年社企流成立之後才有穩定的管道。而在主事者專業背景及政府政策主導下,社企流也較強調社會企業的創新元素,近年更陸續執行創業輔導計畫,由知識平臺逐漸成為新創組織的孵化器(incubator)。事實上,臺灣的社會企業確實較不重視共同治理機制等社會經濟元素(注 8),這跟社會企業名詞一開始由創投導入推廣、政府及媒體焦點強調創業,以及國人較熟悉美式巿場機制等不無關聯。但有論者認為,創業者如果過於著重商業技術及報酬率,是否會讓社會企業成為「非營利組織財務理論下的子議題」,不無疑問(注 17)。

更重要的是,側重創業的觀點不免製造出落差:當指稱社會企業的組織型態不限於公司,而更廣泛地涵蓋合作社、社區機構及非營利組織時,建構的內涵卻鮮少與社區合作精神連結(例如泰雅文化的 gaga),也容易忽略既有組織的轉型困難(例如庇護工廠所受的法律限制)。因此表面看來聲勢浩大、數量及種類眾多,實際上除了新創公司(「公司」較其他組織型態容易成立且運作較彈性),合作社、社區機構及非營利組織等仍大多觀望,原因即在於被劃歸為「社會企業」並不會讓原本脈絡下的發展困境自動消解。

企業社會責任成為熱門詞彙

臺灣的企業社會責任(CSR)討論雖然由來以久,正式活絡起來卻是近年的事。除了與國外同樣被捲入經濟發展反思及質疑的潮流(例如員工勞動權益及環境汙染問題),主要的力量還是來自公部門的強制規定:因食安風暴等影響,逐步擴大強制編製「企業社會責任報告書」的產業範圍,甚至有立委提議設置企業社會責任母法。這也讓相關的生態系逐漸成形,例如會計顧問公司成立企業永續發展服務團隊、報告書的平臺 CSRone 出現、學界首次發佈 CSR 指數等。無論主動或被動,這反映了對於企業價值的重新丈量,而不單以經濟結果及股東利益為依歸。

CSR 雖然被社會企業行動方案認定為重要資金來源之一,但 2015 年的研究指出,CSR 或社會責任企業在臺灣尚不被認定是社會企業的一部份(如圖 6)。

圖 6:臺灣社會企業概念。資料來源:注 8

但可能出現轉折的是,2016 年臺灣成立了亞太 B 型企業協會,積極推動企業取得美國 B corp 認證並加以倡議。這個以光譜而言較接近社會責任企業的型態被大量曝光及推廣後,社會企業的概念不免再次游離。例如 B corp 當中的綠藤生機及大愛感恩科技,同時也名列在社會企業登錄平臺,但又與限制盈餘分配、明確以解決社會問題為目的的狹義社會企業不同。換句話說,廣義的社會企業範圍可能再度延展,而這樣的修辭對公眾來說不免顯得更加迷離。

結論:在窄小的針尖迴旋起舞

本文深入「社會企業定義」這團迷霧的主要原因,就是盡可能展開已在國內外發生的觀點論述及歷史敘事,以厚實未來公共討論的基礎。

在不同的時間、地域、政治、社會及人文脈絡之下,「社會企業」主要指涉的型態(合作社、地區協會、非營利組織或公司等)或精神(社會經濟或巿場經濟)各有差異。這個巨大的圖騰就像附帶了一個括號,雖然有基本原則,可填入的元素或組成卻極有彈性。因此,初步深入這個詞語的諸多軸線構成的迷霧森林之中,有如盲人摸象,不免依賴個人經驗而選擇性判讀。而且因為操作目的及語境不同,時而廣義時而狹義,造成溝通困難。

本身是創業者的謝昇佑,反思為文後更擴大組織裡的審議制度加以實踐,令人敬佩。但他認為社會企業是「對團結經濟的召喚」而排除其他觀點,雖然提醒了社會大眾較不熟悉的、關於社會團結的思考,事實上更像是個人對烏托邦理想的濃厚鄉愁。

每個人都對了、也可能都錯了,原因在於缺乏全知觀點下,不會有任一個盲人知道大象真正的長相。而這些盲人能做的,就是不斷地摸索、分享、比對和溝通。像是邀請其他人摸相同的部位、理解別人也可能是對的、保留修正空間而不拒絕溝通,直到彼此的體驗及想法逐漸重合,便可以一步步共同勾勒出大象的輪廓。

或許所有的企業都應該是社會企業,試圖定義徒耗力氣。不過,更充分理解它當中緜長交錯的思想,應該能把討論更往前推一步。對於什麼是最理想的社會安排,還需要持續地摸索、分享、比對和溝通,而這個過程當然需要耐心、論理,以及對民主的信心。

此外,新創領域多半由創業者先行,取得一定成果後再以「逆向工程」的方式總結經驗,此時知識研究才勉強跟上(注 18)。但這不表示知識研究一定是後見之明,而是有些孕育創新的社會條件需要時間才能依稀辨認。滌清社會企業概念也希望能辨識更深層的動力、不僅是文字遊戲,畢竟實踐和體制必須植根於思想之上。

依據前述的歐美社會企業發展歷程,因為經濟發展停滯,致使原本著重「階級/分配」問題的歐陸社會主義國家,不得不改以「就業」為導向,成為社會經濟這種「受限制的資本主義」。更重要的是,對於資本主義的批判自此開始顯得無力,而同樣進入經濟優先的議程裡。

而美國則在強調個人自由主義的傳統之下,乘著冷戰後蘇聯解體所象徵的自由巿場經濟勝利,將充分就業及促進經濟成長置於所得分配之前,訴求極端放任的巿場機制。「新自由主義」強調去除管制、縮小政府量能、交由巿場決定,一方面讓非營利組織及社會企業的影響力擴大,另一方面卻也造成了後來華爾街的金融失序。召喚資本家良知的聲浪開始抬頭(例如巴菲特發起的富人捐贈計畫),卻也折射了制度上難以大幅翻轉的困境。

此處無意深入資本主義的內生矛盾,或是「巿場經濟」與「巿場社會」之辯(注 19)。不過,金融風暴之後揭開了政府退出公共場域的諸多問題,而迫切的暖化危機則將各國逼上巴黎協議的談判桌。經濟不再被認為是發展的唯一要件──這卻是大約最近 10 年人類才得到的結論。與此相仿,關於貧窮或分配正義的思考,也一直到最近 50 年才逐漸從個人道德責任轉為社會運作體制的檢討。因此,有些當下被認為理所當然的觀念,事實上有極為漫長的演變過程、不能只截取片面解讀。在這些思潮或政策走向的背後,代表的是社會價值與現實之間的來回折衝與彼此形塑。

其次,穿透表面的修辭,務實審視每個組織的社會價值。如此一來,表層的統括式語言就無足輕重,也不會任由詞語的操作者擺弄而暈頭轉向。

當最理想的社會安排,或者說最狹義的社會企業型式尚未成形之時,「又賺錢又做好事」的許諾不免顯得有些浮誇。包裹在巨大圖騰之下雖然便於倡議或行銷,卻也讓各種細節難以辨識或課責,而無法取得更深層的認同支持及正當性。

事實上,目前「社會創新」、「社會設計」等語彙似乎在各個場域逐漸代換「社會企業」,例如社企流的《台灣社會創新關鍵報告》。一方面,「社會企業」字面上容易被誤解為特殊的企業形式而持續在定義問題上糾纏,但實際上更重要的是重新打造社會的精神,所以概念性的「社會創新」更能精準地表達這個模糊;另一方面,「社會設計」則強調援引設計思考、細膩地理解社會需求,同時也對消費設計的社會責任及環境影響提出反思(注 20)。暫不論「社會企業」是否成為另一個免洗的、用過即丟的熱門關鍵字,「社會創新」或「社會設計」是以實踐者角度出發的行動觀點,實際上無法為公眾認知增添更多指引。

所以,回到益品書屋的爭議,到底算不算社會企業/社會創新/社會設計?或是戴董是否誤解了社會企業?這些問題不僅忽略了所使用的詞彙本就包山包海沒有標準範式、未考慮戴董對社會企業的任意詮釋深受企業家經驗及思維影響,最可惜的是反而聚焦在「社會企業」而各說各話、侷限了批判視野。倘若以促進正義的角度來看,最應該問的是:益品書屋在最大化公共利益(功利主義)、改善貧富不均(經濟平等主義)或提升最弱勢者發展自身潛能的機會(自由主義),展現了什麼改變現狀的策略(theory of change)?而這個策略是否符合邏輯、行動可否被檢視,而且所成就的現實是可欲的?

最後,社會企業看似極為寬廣的創意浪漫想像,實則是在窄小的針尖上迴旋起舞。

社會企業要如何安放在臺灣的脈絡裡?依循著發展的軌跡,合作社、社區及非營利組織的經驗能帶來什麼樣的啟發?在談創新創業或商業模式之餘,對社會問題的形構是否有足夠的理解或洞見?與利害相關人共享,指的是共享生財資產、共享利潤,還是共享治理權利?社會企業行動方案即將在 2016 年底到期,接續的政策又是什麼(注 21)?

當臺灣面臨國際地緣政治的多元強國夾擠,而國內政治缺乏有力的在野制衡、更接近於由人民團體及 PTT 實現的直接民主,如何透過更多的參與、審議及對話,「每個人都在各自的領域參與治理」(注 22),深化鞏固公民社會的民主、凝聚關於未來發展的共識,進而錘煉「想像的共同體」?以臺灣獨特的歷史、政治、社會、經濟地位來看,社會信任與團結該不該放進議程裡?社會企業需不需要促進團結?

另外,如果什麼是「社會問題」難有標準定義、而且有可能被過度簡化為巿場裡的供需關係,那麼社會企業應該追求實現哪一種「正義」?抑或如森所說,重要的是減少「明顯的不義」?

想做的事很多、意圖成就的目標很多元,也被期待來拯救崩壞的世界。但如何標定自身與理想之間的距離、如何突破政策與營運環境的限制,如何深度調和社會與經濟價值的衝突(例如較好的薪資福利及各項條件造成營運壓力、只能在損益兩平點上運作,如何在自由巿場競爭),才是真切的考驗。

附注:

- Amartya Sen 原著、林宏濤譯(2013),《正義的概念》,p.46-48,商周出版:臺北巿。

- Carl Frankel & Allen Bromberger 原著、吳書榆譯(2014),《如何打造社會企業》,p.31,時報出版:臺北巿。

- Defourny, J., & Nyssens, M. (2010). Conceptions of social enterprise and social entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and divergences. Journal of social entrepreneurship, 1(1), 32-53.

- 依據主婦聯盟消費合作社的定義,合作社精神包含自立自強(self-help)、自我負責(self-responsibility)、民主(democracy)、平等(equality)、公正(equity)及人人為我、我為人人(solidarity)等價值。

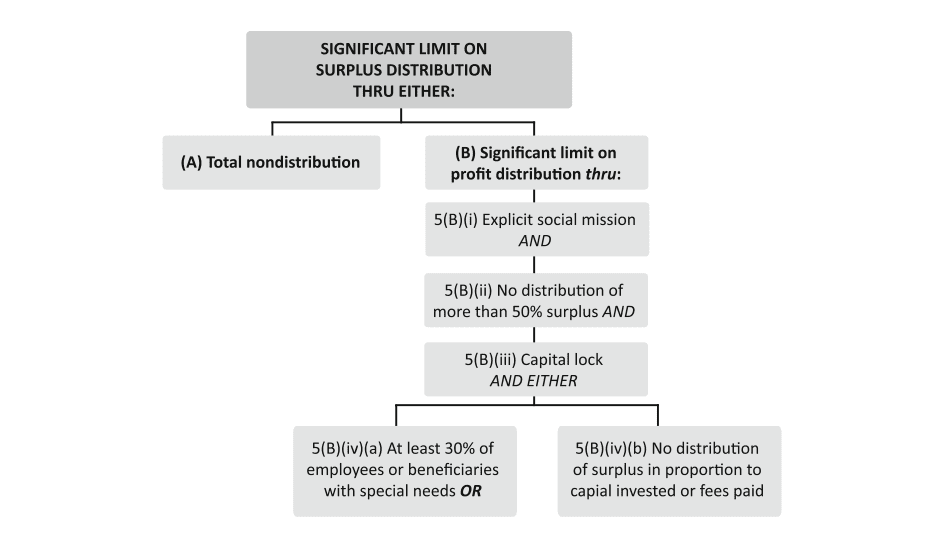

- 依據歐洲最新對於「第三部門」定義的研究,由於社會性評估不易,因此盈餘分配限制被用來衡量是否具有社會性的代理指標(proxy),也就是限制私人的直接利益以保障公益。可被認為第三部門、也就是具有一定程度社會性的組織,必須完全不分配利潤,或對利潤分配制訂重大限制。後者指的是不得分配超過 50% 的利潤,以及「資產鎖定」(asset lock,指的是組織解散時,資產不得任意處分,而需經特定程序轉至類似目的組織)等原則。

資料及圖表來源請參閱 Salamon, L.M. & Sokolowski, S.W. (2016). Beyond Nonprofits: Re-conceptualizing the Third Sector. Voluntas 27: 1515. doi:10.1007/s11266-016-9726-z

- 資本主義制度始於英國而非其他國家,原因是英國脫離農業創新後,釋放可用於全球貿易及開創性機械工業的人力和資金,而且這些發展吸引了智識評論和爭辯,在每個階段的衝突中不斷創新,才確立了資本的巿場運作模式;而資本主義所帶來的無情逼迫,相對於 1844 年催生「羅須戴爾公平先驅社」(Rochdale Society of Equitable Pioneers),以自助互助的方式共享生活資源、改善家庭與社會生活處境,被認為是消費合作社的先鋒。其所樹立的原則包含:一人一票制(民主決策)、盈餘按交易額分配(共同經營)、股金總額隨時變動(資格開放)及合作教育目標等。

- Teasdale, S. (2011). What’s in a name? Making sense of social enterprise discourses. Public policy and administration, 0952076711401466.

- 刑瑜(2015),〈台灣社會企業的內涵與範圍圖像建構〉,臺北大學公共行政暨政策學系博士論文。

- 社會責任企業為因應倫理及環保議題,更重視價值鏈及供應鏈管理;在產出消費同時強調或關注綠色及公平貿易;在價值主張上,以更具社會責任的方式營運,除了企圖建立更佳的企業形象,同時以過半甚至全部的盈餘投入解決社會問題(謝邦俊及蔣筱鈺(2014),《與黑暗對話 1000 日》,p.48,臺北:財團法人愛盲基金會)。簡單來說,社會責任企業不以直接解決社會問題為主要營運目的,但具備較嚴格的企業社會責任,如果有盈餘才會投入社會議題。

- 鄭勝分(2007),〈社會企業的概念分析〉,《政策研究學報》,8:65-108。

- 呂朝賢 (2011), 〈企業社會責任之特徵與反省:以臺灣為例〉。《社會福利模式-從傳承到創新》,pp.513-531。臺北:財團法人中華文化社會福利事業基金會。

- 例如改善供應鍊的環境汙染及勞動狀況,可以減少法律責任及金錢損失,或是改善社會觀感甚至做為行銷題材(「善因行銷」),產生實質的利益。

- 陳方隅(2012),〈「社會經濟」的在地實踐:論合作經濟與花蓮案例可行性〉,臺灣大學政治學系碩士論文。

- 楊弘任,〈以社區之名〉,收錄於《秩序繽紛的年代:走向下一輪民主盛世》,吳介民等(2014),新北巿:左岸文化。

- 林家緯(2011),〈台灣社區型社會企業的緣起與發展:兼論社會資本對社區型社會企業的影響〉,中正大學社會福利學系碩士論文。

- 官有垣(2007),〈社會企業組織在台灣的發展〉,《中國非營利評論》,1: 146-181.。

- 高永興(2015),〈社會企業之制度選擇與價值呈現〉,暨南大學社會政策與社會工作學系博士論文。

- 程天縱(2016),〈從「大歷史觀」看企業管理的思維與藥方〉,RocketCafe。

- 「巿場經濟」代表的只是一種經濟手段,但「巿場社會」指的卻是巿場經濟滲入社會的所有面向,包括原本應該由政府提供的公共服務,或是有道德爭議的事物。請參閱 Michael Sandel(2012),《錢買不到的東西:金錢與正義的攻防》,先覺出版。

- Nigel Whiteley 原著,游萬來等譯(2014),《為社會而設計》,p.9-23,臺北巿:聯經出版。

- 先行政後立法的主要論點之一,是韓國政府一開始就立法定義社會企業,導致後來壓抑了創新。但這個論點忽略了其正向優勢,正是早期就明定狹義社企投入資源,韓國才能在極短時間內成為亞洲社企發展最蓬勃的國家。臺灣雖然定調不立法,但仍需要就現行法規進行調適,否則客觀營運環境沒有被積極處理,創新或轉型便很難實現,這也是目前發展的關鍵。

- 請參閱吳叡人(2016),《受困的思想:臺灣重返世界》,衛城出版。