芒草心協會 3 日街友流浪生活體驗 ── 一位台大老師的參加心得

黃克先 /台灣大學社會系

「…已經參觀完平安居了…要往救世軍去了,好,那我到那裡與你們會合。」結束了早上教課的我,是在 9 月 26 日週五下午趕去參與這次由關懷街友的台灣芒草心慈善協會主辦流浪生活體驗營。過去曾經寫過遊民政策相關論文的我,想透過這次的機會,更近距離的觀察現今街友的生活樣貌,思考當前遊民政策的問題。「觀察」與「思考」,一向是特定階級優勢的人才能享有的餘裕;開拔出發前的自己,舒服地迎著初秋的微風及暖陽,抱著近乎「玩玩」、「情況不對反正就抽腿回家嘛」的沾醬油體驗心情,一路到了位在大同區錦州街的救世軍協會。

◎「街友界的米其林」與不吃的「格」

抵達後,馬上有幾位工作人員用心地遞上各樣生存配備,包括睡袋、薄墊以及內有 100 大洋的悠遊卡,同時也拿走了我皮夾及各種準貨幣。身無分文的情況下,到了晚餐時間,只待靠著善心團體救濟,我拿著救世軍發的號碼牌(兩點時先領牌,四點時領餐盒)拿到了我體驗營的第一餐。隨後移步到附近的蔣渭水公園用餐。

坦白說,便當的菜色是很豐富的。據說,在街友界盛傳救世軍的便當是米其林等級,此言不虛呀。當時我們組開始大口吃飯時,就看見我們的街友導師(註1)沒拿便當地退到一旁,在我們好奇詢問下,導師元瑞便為娓娓道來他流浪生活中「吃」的人生哲理。他說,只能吃人家給的排骨飯,那我想吃雞腿飯呢?流浪兩年的他,自豪地說就算再餓也從未去拿人家給的便當。「餓,就會有動力去賺」愛看電影的他還引用侏羅記公園的經典名句說,「生命會找到出路。」他說自己拿了錢,愛吃什麼就吃什麼。「人活著,就是想吃什麼時能吃什麼…不要像我的老仔(爸爸),最後什麼也吃不下,吃不下就去了。」他繼續說,一旦你伸了手,你的「格」就沒了,身上也會散發一股要飯的氣息。「像我,在龍山寺和其他人蹲在那裡,人家在發便當,發到我就會跳過,為什麼,因為我看起來就不像嘛。」

◎「中山北路行七擺」

吃過飯,準備分組解散,正式開始流浪生活。組員中的阿狗嚷著要去廁所,於是我們便先移步捷運站附近。元瑞在空檔時便告訴我們,流浪時最好上廁所的地方就是廟,到處都是之外也不太會拒絕街友。我們今晚暫定的露宿地點是台北車站。為了省錢,雙腳是前往目的地的交通工具。於是,我們自民權西路站一路向南走,途中元瑞哼起了「中山北路行七擺」的老歌,九O後的小晏表示只聽過忠孝東路走九遍。一路上,漸漸發現元瑞的步伐愈來愈緩慢,不時還從口袋裡掏出一瓶參茸藥酒喝。問過後才知道,兩年前元瑞在工作中不慎摔斷了腿,行動不便之外,還常會隱隱作痛,因此才喝藥酒緩解。元瑞問:「從一大早就趕趕趕,是要趕著去哪裡啦,流浪是沒有目標的,沒有在趕的啦。」說完,就在昂貴的日本料理店前、行人道旁席地坐下,「街友時間多,沒事就是看人走來走去,看一些『腰束、奶膨、屁股翹』,這樣生活不才有趣嗎。」人來人往之中,多少打扮時尚的青年男女趕著週五晚的歡聚,看著四個坐在人行道上的人,他們多半裝作無視,有的年紀較長的人則會端詳個半天。

我們天南地北的聊,聊元瑞的人生,聊他心中的正義。

喜歡看電影的他,說自己賺到了錢會進電影院,特別是看國片。像海角七號、賽德克巴萊、總鋪師,都有去看。我們順口問道那大尾鱸鰻呢?他突然正色地說,這個我只看第四台,錢不給豬哥亮這種忘恩負義的人賺。然後便說該藝人如何不顧困難時伸出援手的恩人,為了賺更多錢而跳槽等事,紮紮實實地為我們上了一堂底層人民的道德經濟課,解釋什麼是他心中的正義。

◎浪漫的夜空下被襲的恐懼

抵達台北車站,我們看到了不少露宿街頭者坐在一旁,或是發呆,或是抽著煙看著來往人群。元瑞說這裡是國家的門面,大家都守著不成文的規矩,即必須等到九點半後才會躺下。在阿狗及小晏興奮打開睡袋之際,我們的小天使謝公送來了一些明天工作會用到的必須品,包括工地戴的工程帽、礦泉水、搬運東西用的手套、毛巾。

謝公本身是做遊民外展的社工,他與我在一旁聊著遊民工作如何困難的同時,遊民本身經常是多重弱勢情況重疊的最終結果,但卻因為社會污名的關係,不但受市民排斥、政府冷落,就連在社工專業裡也愈來愈邊緣。所謂專家學者夥同官員、議員們,寧可把資源投注在小孩、婦女等族群身上,也不願更積極協助街友脫貧。確實,社工系的教授最近才剛跟我坦承了這樣的傾向。

然後,有趣的吊詭現象是,八年前我曾在台北市社會局服務,至今已有許多當時熟識的朋友因各種原因離開社工崗位,但唯獨有幾位從事遊民外展工作的,不單在公部門為遊民服務,更在私底下利用自己的時間及金錢協助街友議題的倡議,舉辦如街遊及這次營隊的相關活動,從事當前社工專業最愛用的個案管理之餘,也反思其中的問題而結合社區工作的方法。這群遊民外展社工,堪稱又持久又認真又全面的社工專業服務。

在聊天的同時,我們看到了一位身材壯碩、神色怪異、早已喝茫了的青年男子上前來跟本組女組員搭訕,久久不肯離去(註2)。我們的街友導師評估後,便決定不再逗留,朝新的目的地移動,以免在安全上徒生支節。

於是我們走到了附近公園的大理石長椅區安頓,這裡的長椅不像龍山寺的艋舺公園刻意嵌上防人躺臥的橫杆,因此是街友安身的好地方。另外,這個地方的好,在於離廁所近,要方便只要走入地下街出口。一個地下街口,上下兩樣情。

躺在大理石長椅上,初秋夜有些許涼意,耳畔是不遠處新光三越電視牆重覆播放的廣告聲,以及忠孝東路上好像不曾止息過的車流響聲。眼前,能隱約看到台北車站四個大字,襯著點點星光的夜空。元瑞告訴我,睡時頭要朝向另一方,風才不會一直從頭上灌進來,還說要提防快天亮時的氣溫驟降。但當時的我,只覺得露宿其實很快活,感覺這時候天和地都盡收眼底,不必擠在窄小的公寓內擔心火災、地震及氣爆,而能跟星空、皓月、晚風作伴,多美啊(謎之聲:那若是蚊子「厚」的酷熱難耐的炎夏,或是急凍的寒流夜晚呢?)。

可是,這個浪漫化的露宿想像,在閉眼後,人聲逐漸平息的半夜時分來臨後,就變得蒼白,取而代之的是不知危險可能從何方襲來的恐懼;由於感受到光線、聲音以及背的硬冷而不易入眠的自己,腦中閃過一個又一個連續殺人犯或變態以露宿者為目標的新聞或戲劇,閉上眼時,感覺每一個由遠而近的腳步聲都可能是想突擊自己的惡棍。偶然,我睜開眼,本以為是自己多心,但真的看見眼前就站著一個身影直瞪著我看,沒戴眼鏡的我只隱約覺得他是個中年男性。這是夢嗎?我當時想。我們倆就這麼對看了五秒,最終仍是我先閉上了眼。再睜開眼時,人已不見。到了隔天,才從當時隔了一段距離監看我們安全的工作人員口中聽到,那個人原是固定睡在那張長椅上的街友,因來得晚了,對自己的位置被搶走有些不甘心,最終只能有些悻悻然地走到另一側去睡。對他有些不好意思,只能說:「歹勢啦,我只睡一晚,一早就check out了。」

斷斷續續在淺眠與乍醒間來回,終於在六點左右決定起身。走到台北車站去簡單洗個臉。車站裡已有不少趕搭早班車出遊的年輕人及老年人。他們的休閒日,是我們的賺錢日。「要賺錢,賺到了才能吃好住好」,我們抱著這個目標,開始了第二天。

◎燃燒粗工魂

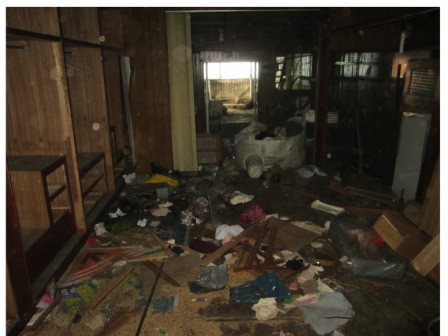

由於前一天沒有網路 Google Map 一下,結果今天要前往預定的工地時出了大問題。答應要八點到達的我們,由於不知道工地原來距離景安捷運站有數公里,結果硬是快趕慢趕,到了八點十分左右才到,惹得要人的老闆以及負責工事的派遣大哥有些不快。更令他不高興的是看到我們這三個非即戰力的「臨時工」。兩位小女生不能搬運重物,而唯一的男生又看起來弱不禁風。街友導師及小天使溝通個半天,好不容易說服了派遣大哥及老闆。於是,我跟著派遣大哥,穿過黑暗無光的一樓工地,往上爬到三樓,到了一間廢棄的和式建築內,我的任務是聽派遣大哥指揮,他負責拿大鐵槌、鐵橇及各種工具,把房間裡所有木頭拆毀卸下。「我拆什麼,你就丟什麼。」他下指令。我把各種垃圾及拆下的木材擺到外頭扔或分類擺置(註3)。

為了證明自己沒有那麼不堪用──後來事實證明,這種好勝心是多餘且不切實際的──我很努力地搬著,搬著,完全不拖怠,表現出很積極任事的模樣,就好像是渴望老師肯定的小學生。只見派遣工大哥帥氣丟下一句,你慢慢做,不用急著搬。後來才知道這是真言啊。以日薪計的工作,你太認真只是累了自己,在停工時限前完成了原目標,老闆不但不會加薪,也沒有格外獎勵,只會要你做更多工;真的傷到筋骨,因為是臨時工,還得自掏腰包上醫院。

工地裡危機四伏,除了木材上佈滿了許多生鏽的鐵釘,即使我戴了工作手套仍被刺傷之外,走在昏暗的工地在拆卸過程中還不時從上方掉落木頭。這位派遣大哥,號稱是有恐龍皮護身,徒手工作,頭也被砸了好幾次,但往往只是罵了句三字經後又開始。最危險的是地上的釘子,要是不小心一腳踏起,可要休息好一陣子,這樣的經驗,元瑞可是沒少過。

工作要能領起錢,必須老闆在派遣單上簽字認可才行。因此,我們必須讓這位從多到尾只動眼睛監視及動口抱怨的老闆,覺得我們很賣力。我明顯可以感覺到,這位在我面前很有男子氣慨及指揮威嚴的大哥,每當查覺監工的老闆出現時,就會變得動作加快,嘴上髒話不斷,有時還會轉身跟老闆抱怨這和室的裝潢工法複雜,拆卸費勁。

◎養生是啥?肉與沙士才是王道

直到中午十二點,放風時間到。只有一小時休息時間。工頭告訴我們,五百公尺處有好吃的自助餐哦,但我們三個完全不考慮,只想趕快去附近的全家隨便塞些東西果腹然後休息,以便再戰下午,只是腦中一直閃過要退出的念頭,但這樣一來對各方都不太好交待…到了大賣場的廁所洗去手、腳的髒污及血跡(註4)後,我來到了便利商店的陳設架前。超商產品對我並不陌生,前一天中午也是到 7-11 解決,只是當時挑選的是生菜沙拉,心裡盤算著每日五蔬果的標準是否達到,有時還會買優酪乳以助腸道健康。但這些透過日常廣告被烙印的健康觀在此時全然褪去,累癱了的腦只告訴自己選個補充體力的玩意兒:大塊肉、大把飯,然後要便宜,因為我們身上只有先跟街友導師借的一百塊餐費;最後需要能提振精神的飲料,因此我買了一個油飯雞腿便當、一個飯團夾肉,再加上一瓶沙士(相較於我們的選擇,派遣大哥則是狂灌保力達比)。吃完,小晏便默默退到角落去午睡。只是時間過得好快,一點很快就到了,回到工地,只見派遣大哥睡在太空袋上。老闆前來催促上工,我內心的粗工魂卻已燃燒怠盡。

下午的工作,因為有小天使謝公的強力挹注而進展神速,很快地已經快把和室房拆完了。一旁有著阿狗在嚷著拆房好好玩,初體驗的她跟派遣大哥借了一把鐵橇在「搞破壞」,直說很有成就感。小晏則是展現她人格特質裡的善解人意,跟工頭有說有笑,逗得這位五六十歲的大叔好開心,最後還積極進來幫忙,直說重的讓我來,你們女性搬輕的就好。只是,大叔一回頭,面對著快虛脫的我,厲色以台語叫喊到:「你,跟我到四樓,上面的大衣櫃要你來搬。」於是我默默跟著大叔上樓…。

眼見快搞定了,時間才兩點多,心裡歡呼著終於要從地獄返回人間。這時老闆突然出現在我背後,對我指著另一間房的陽台,用一種不帶情緒的口吻及輕鬆的神色說:「那裡,那一堆,搬一搬,搬完就差不多了。」內心小宇宙不禁徹底爆發,馬克思描述的階級剝削及資本家嘴臉湧上心頭。一句話,就這麼輕鬆不帶任何情緒的一句指示,我們三四個人又在體力崩潰邊緣上持續做了一個半小時。

◎有錢後的人生

四點多,終於結束了一天的勞碌。街友導師元瑞帶我們坐著公車轉捷運,到蘆州的人力派遣公司領今日薪水。總計,每個人可領到一千一百元(註5),扣掉中午預支的一百元,實領一千元。若要計算實質所得,還得扣除交通費用,以及小天使為我們準備的水、手套。倘若不幸在這危機四伏的工地受了傷,醫藥費也得自掏腰包(詳見後記)。

總之,我們幸運地存活了下來,且領到當天各組中的最高所得。其他的組別,有的去賣大誌雜誌(The Big Issue),有的去行乞,有的去街邊舉牌,有的去老人中心當志工混飯吃,有的則去賣烤地瓜。相較於其他組,粗工是最硬的,因此對於許多有身體傷殘或因年紀或舊傷而體力欠佳的街友來說,根本不是個選項,即使真的找到了工作機會,往往也因為工作效能不符期待而被迅速打槍請回。有些工作雖看似沒那麼耗體力,但卻也隱藏各種不利於勞動者的因素。例如如今街友界最夯的工作之一:舉牌,一天舉下來雖可以領大約八百元,但其實擔負著被警察開單的風險,很多時候這筆錢是要街友自己負擔,而一日勞動所得可能就因此泡湯。一個人站在街邊一整天風吹日晒雨淋,不只是無聊,也比想像中的費力;在看不見的地方又有公司的監督員,偷懶不得。

當天晚上,我們決定好好去補一補,工作人員獻忠帶著我們,來到了萬華附近的名店吃鵝肉,叫了各種好料的,每個人得出 225 元。晚上,流了一身汗的我們,回到芒草心協會的據點三水樓洗澡,我因為忘記帶換洗衣物,於是到了龍山寺旁的 HANG TANG隨便買了一件 T-Shirt、內褲、襪子,很快就把那辛苦賺得的一千元花的差不多。

晚上,本來希望去睡艋舺公園,但因為女學員的安全考量,於是作罷。有錢了的我們,感覺可以住好一點,所以我們就到了西門町萬年大樓的網咖休息,夜間八小時和室包廂只要價 180 元。阿狗是興奮地打天堂打到二點才睡,我雖然滿身酸痛疲憊,但其實也跟前一晚一樣,每隔不久就會醒來。主要是因為網咖雖然相對安全,不用擔心遇襲及氣候變化,但它徹夜燈光明亮,一旁其他包廂的年輕人有的在玩線上遊戲,有的在看電影,有的則是小情侶在吵架或打情罵俏,閉上眼後是聽得一清二楚。好不容易睡得沉了一點,到了半夜三點,又遇警察臨檢,看員警在那裡按了半天,沒戴眼鏡又半夢半醒間懷疑自己究竟是犯了什麼罪。一早醒來,有睡網咖的參與者都覺得,因為煙味及空調的關係,很容易就有感冒的癥狀。街友導師元瑞也跟我們直陳,一天好不容易賺了一千,你睡覺就花了快二百,「划算嗎?」所以很多街友寧可睡外面。

◎無聊中任時間流逝

第三天一早,元瑞把我們帶回龍山寺後就說要散開自由活動。這三天時間中,有的導師屬於事無分巨細都必緊盯型的,時刻與組員在一起,深怕有什麼閃失。但我們的元瑞就是屬於放牛吃草型的,認為要體驗流浪生活的真諦,就必須親臨各種街友實際會遭遇的情況,而不是被保護得好好的。確實,在這種哲學下,我們有著更為真切的經驗。只是,也不免好奇,在放牛之草後的時間,我們的導師到底在做什麼?於是,我跟其他組員提議,我們就跟著元瑞,看他到底往哪去。

從六點半過後的一個多小時,只見元瑞緩慢地走了一百公尺,到了 7-11 買了罐參茸藥酒及香煙,再緩慢地走到附近的艋舺公園,坐在石椅上,邊抽著煙,喝著酒,邊看著來往人群。記得獻忠則告訴我,其實這是街友們生活中最常做的一件事,元瑞也這麼說,因為街友沒錢又怕累,最好的活動就是坐著看路人,不用花錢又不會累。

但也正是這種坐看旁人的事,對於一個人意志的考驗才大。在空白的時間中,想到過往幹得一些蠢事使自己淪為現今的處境,想到與自己分開的家人,想到沒有目標的生活,想到賺錢不容易而在社會上又不被尊重。元瑞說,所以喝酒也是讓自己麻痺。確實,要能在這種生活處境下有意志堅持勤懇地活下去,真的需要勇氣及外力幫助,有時,酒就變成了廉價又隨手可得的選項。雖然知道傷身或酒醉後的問題,但還有別的可能嗎?我們當天的街遊導覽員阿強(亦曾為街友很長一段時間),曾爽快直言,會成為街友這可憐之人,必有其可恨之處。身處特定生命境況,個人的責任及決定無庸置疑,但人們往往沒看到的是社會結構推波助瀾、陷貧者更貧的驅力,以及弱勢者與你我一樣,即使人生再不如意,仍願每天認真運用周遭資源及自己有限能力,讓生命活下去、拒絕自暴自棄,盼望著新出路的勇氣及實踐。

◎找個屋簷大不易

經過昨天一天的折騰,我們深切明白,要能有穩定的工作,就必須有個穩定休息、讓體力再生產的居所。若持續流落有受襲危險、各種干擾眾多的街頭,很難跟上持續朝八晚五的工作節奏。但元瑞也跟我說,要想找到房子是非常困難的,因為屋主如今都要求一次先付出三個月的房租(第一個月的租金加上兩個月的押金),這大約一、兩萬的錢是要怎麼生出來。街友之所以淪落街頭,必然是已走投無路而沒有儲蓄,也沒有親友可以援助,每天賺得錢光吃飯及一般開銷就差不多了,如何存出一、兩萬的錢。

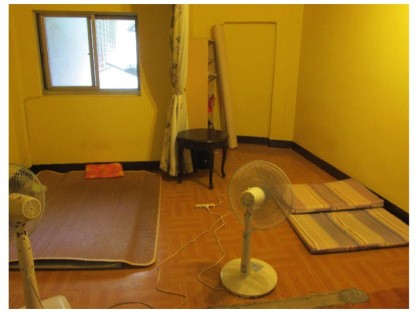

第三天早上,擔任過社會局社工的運生及獻忠就帶我們到萬華地區的一些低價住宅。這些屋主本身願意出租給弱勢,他們也信任社會局的介紹(有事就找社會局),裡頭的環境自然比較簡陋狹小,但租金卻不見得特別便宜,仍是要三、四千以上。而且,租客的來源複雜,誰都不曉得隔壁住了什麼樣的人,有些是有精神障礙會半夜起乩,有些可能被人當人頭而有案底…。另外,還有一些 NPO 是專門協助街友能有個暫時安置之所的,包括前面提到的三水樓等。

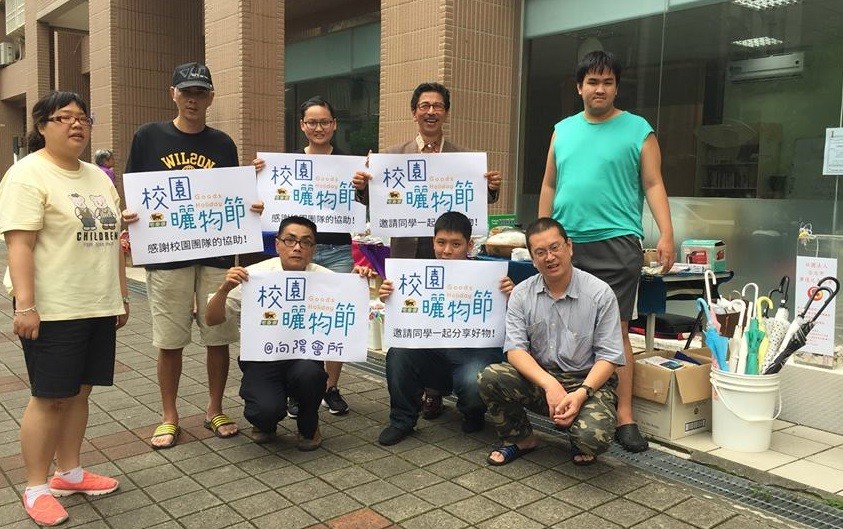

結束了住屋導覽後,我們又跟隨著街友導覽員阿強,展開萬華在地文化的「街遊」(Hidden Taipei)。這是近幾個月來,自國外引進台灣的創新方案。運用街友熟悉萬華本地歷史沿革、在地風情及特色(如老人齊聚艋舺公園、角頭及茶店、情色產業等),讓他們為遊客介紹「看不見的台北」。在過程中,我們也聽到阿強誠懇地分享自己過往的浪蕩人生及生意失敗後流浪經歷,這一切實在很難從如今自信又口才便給的他身上看得出。

◎後記:修復的可能與持續的耗損

其實,參與者都知道,我們只是體驗,終究無法真實經歷街友的流浪生活。儘管再怎麼試圖模擬,我們能倖存仍仰賴太多工作人員及街友導師的幫忙(例如確保人身安全、提供必須品及生存資訊等),我們也知道這種漂浪生活,在三天時間後就會結束,因此我們有個底限可供忍耐。最後,我們在三天後能回到相對安全、穩定的「正常」生活常軌及環境,為這三天的耗損作修補,例如,我就去學校保健中心打破傷風,能回公寓內睡上兩三天安穩的覺補回體力。這個過程中,我們獲得自己完成了什麼的成就感,把經歷貼在臉書上,還能換得不少好友稱許的虛榮感。但這一切,真正的街友並不可得。他們除了掙扎在有限的資源、精打細算、危險工作環境及社會安全網之外,還必須忍受社會的污名及歧視對待,以及過往人生痛苦經驗、親情割離等時常回襲的夢魘,這在閒坐放空凝視著「正常人生」時相對剝奪的感受尤其深刻。

從某個角度而言,我們的生命狀態與街友處境亦有相似之處,即使暫時有棲身之所或職涯,但誰也說不準何時會掉到社會安全網外;即使人生順遂,但有時也不免在夜闌人靜時為飄泊、孤獨感所吐噬;但同時,也在黑暗中彼此扶助前行,期待著轉角背後有什麼在等著自己。對於街友的負面想像及偏見,有時正側映出我們不願面對上述人生真相的逃避心理。

街友處境是複合式弱勢的結果,對他們的扶助極難一蹴可幾,最終能被拉回至相對穩定安全的生活常軌者也很有限,仍需他們自己的意志及堅持才有可能。然而,我們的社會及公部門救助體制,卻似乎對於街友工作興趣缺缺,一直未來積極的作為。幸而,有一群熱血且有幹勁的人們,組成了各種活力充沛的民間社團,配合著不少有心的街友一起創造了許多這領域的奇蹟。這次長達三天的體驗營據說是世界之最,大家在結束時,也都衷心期盼它能持續辦下去,同時未來希望有更多掌握遊民政策制定大權的政府首長、議員、專家學者,乃至於一般市民,都能來體驗。

photo credit: schaaflicht via photopin cc

[小編註]另外兩篇討論街友的文章,可參考:

1、戴伯芬,「在巷仔口碰見遊民」。

2、邱貴玲,「遊民社會現象靠拆除車站座位解決?」

=======

註1:約二十位體驗營參與者,分為六組,每組配有一位街友導師及工作人員小天使,協助組員在街頭求生。

註2:後來,聽說這位先生就跑到二二八公園,與另一組組員相遇。

註3:工頭說:不同類型廢棄物,運送的收費不一,所以才要分類。

註4:這一整天下來雖然喝了四五瓶水,但不需上廁所,只因流不停的汗水。

註5:若是在公司登記有案,有留身分證字號等資料的,可多領五十元。

按讚,接收更多公益訊息!