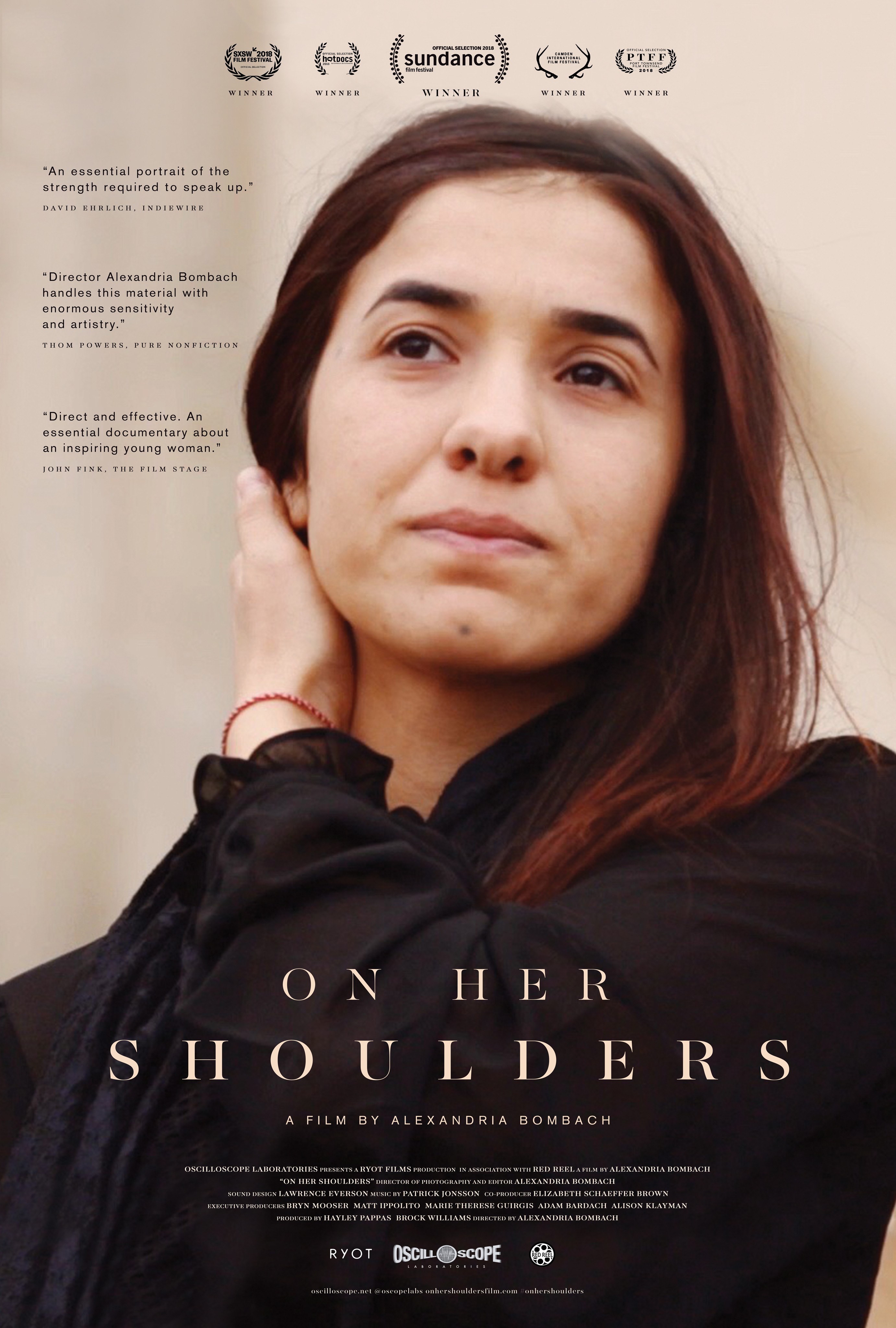

【無所不在的性暴力】戰爭過後——《倖存的女孩》選擇戰鬥(影評)

文/米恩 NPOst 特約記者

「有性別,無差別?」專題綜觀國內外,距離性別平權的理想社會之遠近。在現代看似進步之下,仍有多少形於外、內裡腐壞之事正持續發生?又有哪些,是女力力圖解放的可循路徑?

「無所不在的性暴力」為此專題的主題一,不論是眾人眼中的弱勢族群女性或是新時代女性,性暴力的威脅仍隨侍在側,無差別的殺戮女性的身體、精神、尊嚴,還有未來。《倖存的女孩》為台灣國際女性影展開幕片,影展時間為 10 月 4 日至 10 月 13 日。

戰爭帶來集體的傷痛,而「性暴力」又時常成為對付女性的武器,如紋身般,烙印其身,一生無法抹去。《倖存的女孩》是亞茲迪族女孩——娜迪雅的故事,她所經歷的如是,而她需要一遍一遍說出真相。傷口從未癒合,卻仍需不斷被揭開。

娜迪雅被「 ISIS 伊斯蘭國」恐怖份子擄掠、虐待、強暴、輪姦、販賣。她深愛的的家人、族人遭到「種族滅絕」,男人被集體槍決,孩子被強行帶走洗腦成為好戰份子,年長的女人被殺死丟在亂葬崗,年輕的女人淪為性奴,最小的女孩甚至只有 10 到 12 歲。

沒有選擇的戰爭 成為「沒用的人」

一切發生在 2014 年 8 月,伊拉克北部辛賈爾(Sinjar)地區的克邱(Kocho)村莊 —— 一個亞茲迪人(Yazidi)居住的簡樸村落。那時娜迪雅只有 21 歲,青春、自由、夢想才剛要展開。

「身為女性,我很不想把遭遇公諸於世。我更希望我沒經歷過,不必告訴別人。」娜迪雅不希望別人眼中的自己是伊斯蘭國恐怖主義的受害者,她有自己想要的人生,她希望別人眼中的自己,是個優秀的裁縫師、運動員、學生、化妝師,或是農夫。

但如今這些不太可能實現了。在伊斯蘭國的罪行未被審判前,娜迪雅的肩上,不僅背負了個人的傷痛,還有亞茲迪族人集體的苦難和命運。

就像難民營裡的男孩,在薄暮下把屠殺唱作一首悲傷哀涼的歌:「我們是你的敵人嗎?你帶走了我們的母親,我們都被俘虜,你讓我們成了孤兒。我們有數以千計的老人死在山上,我們無法將他們下葬……」

圖/台灣國際女性影展提供

娜迪雅所屬的亞茲迪人遭到屠殺,是因為他們的信仰。「亞茲迪教」是個古老的宗教,沒有《聖經》、《可蘭經》那樣的聖書,靠著代代人的口耳相傳延續宗教故事。也正因此,亞茲迪人被伊斯蘭國認為是「骯髒的不信神者」、「崇拜魔鬼」,成為恐怖份子亟欲「清洗」的對象。

亞茲迪人在全世界大概只有 100 萬人,遭到種族滅絕之後,流離失所的亞茲迪人,在全球 6 千萬的難民中,僅佔 50 萬。或許是身為少數中的少數,他們在這場浩劫中被不斷放棄和背叛。先是承諾保護他們的庫德族「敢死隊」,然後是美軍,接著是曾經關係緊密的遜尼派村莊的鄰居、老師、朋友。

在伊斯蘭國位於伊拉克的首都摩蘇爾,當亞茲迪女性被當做性奴販賣,生活在那的人選擇視若無睹,不提供任何幫助。在「大屠殺」發生之後,亞茲迪人沒得到國際支援,聯合國亦未優先處理亞茲迪的難民問題。伊斯蘭國的恐怖分子,甚至從未在國際法庭為他們所犯下的罪行受到審判。

這一場突如其來的戰爭,不只改變了娜迪雅的外在生活,也徹底改變她內裡所有的一切,「我覺得自己是個沒用的人,因為我莫名其妙就淪為性奴。」

關於沉默

這些娜迪雅悲慟、憤怒和控訴的緣由,也是所有受害的亞茲迪女性的,甚至是遍布全球,在戰爭中承受性暴力的成千上萬個女性的。恐怖分子是直接的加害者,但那些保持沉默的政客、官僚、軍隊、乃至平民,又何嘗不是間接的加害者?

沉默的旁觀者也許有著各式各樣的理由,他們是沉默的多數。而在話語權利的另一端,還有沉默的少數人,他們往往是受害者。

圖/台灣國際女性影展提供

例如性侵受害者,她們大多不敢報警,羞於將真相公之於眾。一方面,暴力本身就等同於噤聲,另一方面,社會結構讓性侵受害者懼怕他人眼光、怕得不到理解、怕正義無法伸張。於是,她們選擇沉默。

對於亞茲迪的女孩來說,她們的宗教禁止婚前性行為。以暴力行為奪走童真,不僅摧殘她們的身體,也摧毀她們的信念。恐怖分子更是一再羞辱她們的信仰,逼她們改宗,加上家人的死亡和種族滅絕,這些女孩身陷於多重壓迫。

她們沒有像男性族人一樣在戰爭中立刻死亡,而是以另一種方式,受到慢性地折磨、摧毀、損耗、屠殺、消音。

但娜迪雅拒絕沉默。

她的律師艾瑪在《倖存的女孩:我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子》一書的推薦序中表示,娜迪雅反抗他人賦予的標籤 —— 孤兒、強姦受害者、奴隸、難民,而是反過來創造新身份 —— 生還者、亞茲迪領導人、女權倡議者、聯合國親善大使、新銳作家。

娜迪雅獲救後,原本在德國和其他女孩一起接受心理治療,但這讓她更加痛苦。顯然地,對娜迪雅來說,化解悲傷的最好辦法是將之淬煉成反抗的力量。

但反抗的過程也是一次又一次痛苦的深淵,一次又一次回憶那段難以直視的經歷,一次又一次在公眾面前以冷靜有力之姿訴說真相後,娜迪雅轉過身,面對自身的潰敗,而重建緩慢到像是沒有任何進展,在支離破碎中,漸漸拾起尊嚴和勇氣。

圖/台灣國際女性影展提供

在娜迪雅於國際上不斷的發聲後,聯合國安理於 2017 年 9 月核准決議案 —— 針對伊斯蘭國對亞茲迪人所犯下的戰爭罪行展開調查。

她不僅告訴了世人他們所遭受的苦難,也證明了少數族群發聲的價值、弱勢生存的權利,以及身為倖存女性的力量。

旁觀他人之痛苦,二度「強暴」如影隨形

整部電影非常克制,沒有刻意強調娜迪雅成為性奴時的細節,而是以紀錄片的形式,記錄娜迪雅在世界各地接受採訪、在聯合國作證、去難民營鼓勵族人等等情景。

「他們是怎麼強姦你的?」、「你對他們說『不』了嗎?」、「你想做什麼?」、「你出名了,這對你有何意義?」娜迪雅無疑是堅強而勇敢的,但當她面對這些問題,她顫抖地攥著手上的一根白線,反覆纏繞、勒緊,流下眼淚也無能為力。

當人們旁觀他人之痛苦時往往欠缺理解,或者說是尊重。娜迪雅在影片中自述,她說這些問題根本不該被問到,她更想被問到的是:「那些女孩的命運如何?」、「難民營的族人情況如何?」、「要怎樣為亞茲迪族爭取權益?」、「如何避免女人成為戰爭的受害者?」

每個尖銳刺人的問題,在獵奇眼光、厭女的普世情節之中,是娜迪雅選擇站出來必經的「鞭打」。事實上,這是性侵受害者都會面對的問題,不論階級、種族、身份、地位。

圖/Akshay Paatil@ unsplash

在美國明尼蘇達,地方報 Star Tribune 採訪了多名受害女性,並在 2018 年 7 月刊載長篇報導〈When rape is reported and nothing happens〉,警方冷漠地讓受害者鉅細彌遺地還原事發經過,在此之後,司法體系則怠忽職守、放棄追訴。

「我覺得我才是那個被調查的人。」「我覺得我被責備了,他並不信任我。」「我覺得我不該報案。」她們在報導中這麼說著。

人們提問,甚至安慰的方式,都可能造成性侵受害者的二度、甚至數度傷害。讓她們不斷回憶那些受害的經過,彷彿讓所有事情一再重演,那些屈辱、不堪、痛苦,每一秒都是煎熬。即使娜迪雅是主動站出來的那個人,也不代表她樂意掏出心底最深的苦難。

無以名狀的敵人 倖存者之戰

強暴屠殺了女性的身體、精神、尊嚴,還有未來。

娜迪雅在書中說自己第一次被恐怖分子強暴時,她並沒有像其他女孩一樣反抗和拒絕,她只是閉著眼,希望一切趕緊結束。「我不像她們那麼勇敢。」娜迪雅想這麼對別人說,但她擔心別人會如何看她。她自覺,當人們談到亞茲迪人的種族滅絕時,似乎只對亞茲迪女孩遭受性侵感興趣,想要聽激烈奮戰的故事。那如果被性侵的女孩沒有激烈反抗呢?

在非戰爭的性侵事件中,也常見這些對女性的提問——為什麼要在深夜出門?為什麼要穿著暴露?為什麼和這些男人在一起?為什麼沒有斬釘截鐵的反抗?為什麼案發後沒有立刻報警?你在猶豫什麼?你是否有所隱瞞?還是你另有所圖?

那些灼灼的目光和拷問,再一次將性侵受害者擊碎。

如果你還記得房思琪。年幼的女孩被老師誘姦,卻在這個世界求助無門,好不容易鼓起勇氣在網路上求助,卻再一次被成人世界的殘忍無情碾壓。強姦絕對是一種直接暴力,但非直接的暴力文化同時也滲透在日常生活中,這使性侵受害者處於一種結構性的暴力之中。

強暴,更是另一種屠殺。林奕含在接受採訪時曾說:「人類歷史上最大規模的屠殺,是房思琪式的強暴。」我們不知道還有多少房思琪這樣的女孩在忍受著折磨,也不知道全世界有多少女性在性暴力中沉默。但娜迪雅告訴我們,仍有上千名亞茲迪女性被囚困在伊斯蘭國。

她們被當做戰利品,被使用、轉賣、贈送,她們是戰爭中男性權利最赤裸的延伸。人類歷史上的數次種族大屠殺,亞美尼亞大屠殺、南京大屠殺、盧安達大屠殺等等,女性都無一例外地被強暴。

娜迪雅是這場屠殺的倖存者,很難說倖存和幸運是否存在著關聯,但至少倖存者還有機會去控訴伊斯蘭國的罪行,去為族人爭取國際上的援助,去期待有朝一日家園的重建。

娜迪雅很堅定。即便恐怖分子持續對她發出死亡威脅,即便家園早已成為廢墟,即便家人死亡、族人顛沛流離,即便自小看到大的文化已然支離破碎,即便她終究無法成為那個她想成為的平凡、自足、幸福的村莊女孩。

但倖存者仍要戰鬥。

圖/台灣國際女性影展提供

延伸閱讀: