當精障者與家庭都累了,難道我們只剩下「強制住院」這個選擇?(下)

承上篇:人權是一句髒話?「強制住院」是精障家屬的救贖還是患者的權利傷害?(上)

通常面臨強制就醫,進而強制住院的狀況時,精神衛生法描述的狀態似乎只有一個對象──那位自傷傷人的嚴重病人。然而,是誰心急如焚卻無法阻止他傷害自己?或是誰擔心害怕被傷害而必須求助?常常是他身邊最親近的家人。

其他國家的做法:芬蘭開放式對話、紐約降落傘計畫

不管強制住院成功與否,照顧者與當事人常常都有很多受傷、痛苦的心情,對於接下來彼此要怎麼相處也有很多的擔心和不安。但這是單以藥物為主的醫療情境沒有辦法協助到的限制。在這部分,我們可以參考芬蘭的開放式對話,如何在危機時就有團隊進入家庭,協助家庭對話。

強制住院另一個讓精障者難以接受的,是代表他和生活必須完全切斷,精神疾病照顧者專線曾有人來電,說他焦急的想出去,因為這麼一住進來他的工作就沒有了;也有媽媽打進來,因為她沒有辦法和 2 個稚齡的孩子說話而傷透了心。

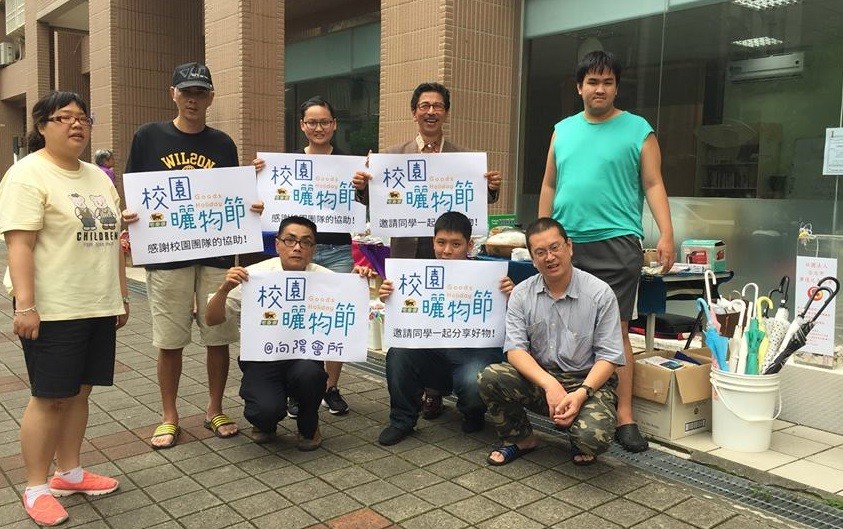

有沒有一個空間,讓急性期的精障者有一個空間可以休息,但相對給他更多的自主性呢?

圖/Hisu lee @ Unsplash

1. 芬蘭開放式對話:早期處遇,醫生不是唯一的決定者

當一個家庭面臨家人身處一個自己無法理解的狀態,可能是極端高低起伏的情緒、可能是聽到別人聽不到的聲音時,常常非常困惑而痛苦。最親近的家人自己卻無法理解,也不知道從何協助起,很多人只好小心翼翼的生活著。在專線的來電中,許多人遭受很大的困難,例如家人擔心家裡有監聽器、聽到聲音叫他去死等,卻因為家人本身不願意,無法進入醫療體制、也無法啟動任何資源。曾經有家屬問我:「大家都說早期發現、早期治療,但我試過了很多條路,都沒有人願意協助我。」大部分的資源都比較被動,要「去」醫院、要「去」社區據點,這些當家人本身沒有意願時,幾乎無法幫上忙。

開放式對話的入家團隊是一個「有輪子的診所」,團隊成員在危機時刻進入需要的家庭中,與家庭成員展開對話,提供協助。開放式團隊的成員 Seikkula 說:「危機介入的關鍵是早期處遇,而且確保每個聲音都能夠被聽見,尤其是病人的。一旦病人覺得他們在開放式對話的對談裡被『認真看待』,他們的焦慮和緊張會開始戲劇化的下降。」在芬蘭,從一個人開始有所謂的「精神疾病症狀」到實際被協助,這個進程所費的時間,在使用開放式對話的芬蘭西拉普蘭省是 3 個星期,一般施行傳統精神醫療的城市則必須等待 1-3 年。

在臺灣,一個人如果聽到別人聽不到的聲音、看到別人看不見的東西時,我們會說他有幻聽、幻覺,我們會針對這個看似不合理的現象給予藥物治療,希望可以抑制腦內激素,讓他不會再看到或聽到。藥物對於部分病人有其效用,使其不再被幻覺干擾,但我們比較少討論每個人幻覺的內容是什麼?對他個人的意義是什麼?

開放式對話,是一個在芬蘭實施 30 年的危機照護模式。一位在兒子有所謂的「幻聽」症狀而接受開放式對話團隊協助的母親 Arabskyj 表示,團隊開始「讓我思考,發生在我兒子身上的,其實是對非常艱困的生命處境的一個回應。當你開始面對這個處境,你可能開始聽見聲音或有不尋常的信念。這可以發生在任何人身上,只要你被丟進了壓力夠大的情境裡。」

在開放式對話的觀點裡面,Arabskyj 的兒子所經歷到的「另外一個世界」是對於創傷生命事件的一個隱喻,而她的兒子還沒有找到語言去談論這些。因此,Arabskyj 和兒子開始進入開放式對話取向的會談中,去治療他的精神病。

不同於臺灣訴諸專業決定,開放式對話之「開放性」,意為療程規畫及決策過程透明公開,入家團隊、家屬、精神疾病當事者都可以在場表達自己的意見。舉例來說,一個精神科醫生可以分享他覺得使用藥物可能可以達到什麼功能,但是將決定權交回團體當中。一般而言,開放式對話的團隊會避免在第一次會談就建議使用抗精神病藥物,而是建議安眠或是鎮定的藥劑。

Seikkula 表示,聚會的目的不是找到快速的解決方案或是立即改變家庭的動力或方向,這個對話是在了解這些問題到底是什麼,以及個案生命中發生了些什麼。開放式對話發展於 1980 年代,經過數年的發展,這個地區成為全歐洲思覺失調(Schizophrenia)發病率最低的地區,擁有西方世界最好的治療結果。一份研究報告表示,在此治療的 2 年後,80% 的參與者不再有顯著的精神症狀。

2. 紐約降落傘計畫的危機喘息中心(crisis respite centers):繼續原本的生活,相關經費與住院率反而減少

危機喘息中心職員 Parker 說:「很多客人在進來時非常抑鬱,承受著孤單。這些事情我經歷過,因此當我透漏我的個人經驗時,他們可以認同。」

2013 年,紐約健康與心理衛生部門(DHMH)開始執行降落傘計畫,其取向來自於上文所介紹的「開放式對話」,治療師與社工鼓勵病人和他們的家人發展自己的路徑以達到復元。以這樣的理念,紐約降落傘計畫發展出 3 個部分:移動式危機團隊、危機喘息中心與支持專線。移動式危機團隊即為上述所說的開放式對話入家團隊,因此不再另外介紹。此處特別要介紹的是由同樣被精神症狀困擾的同儕來擔任職員的危機喘息中心。

圖/Andre Hunter @ Unsplash

紐約降落傘計畫是美國第一次應用開放式對話的主要城市,另外,它也首創同儕支持成為其中的一部分。在危機喘息中心裡,所有的職員都直接或間接的有過精神疾病者所經歷的症狀。人們進來危機喘息中心的原因很多樣,有時是因為聽到別人聽不到的聲音,這些聲音非常干擾他們,有時則是因為其他家庭成員很擔心他們的狀態。

危機喘息中心的使用者之一 Ann 說:「這是很不一樣的取向,在這裡,我不會被認為是一個要照顧的人,而是被當成一個『人』。」

不同於強制住院的完全隔離使得所有日常生活都要暫停,危機喘息中心裡的任何人都仍被鼓勵繼續他們原本的生活。如果當事人有一段很困難的時間需在中心,但又想要繼續去學校或工作,那他就可以去。而且他會知道,當你回來的時候,會有人在這裡陪伴他們,一天 24 小時、每週 7 天。

圖/Corinne Kutz @ Unsplash

另一個使用者 Karen 說:「我覺得這是一個可以提供支持和舒服的空間,而且你不需要變成某個樣子,這裡永遠鼓勵你能夠做自己。」

在紐約,所有的指標都表示這個計畫達到了它的目的:減少經費以及住院率。降落傘計畫是一個 3 年計畫,3 年的經費總共 1760 萬美元(約 5.2 億元臺幣),分別資助了 Riverdale Mental Health Association 和 Community Access。在 2013 年,降落傘計畫總共在危機喘息中心服務了 900 人,移動式危機團隊服務 700 人,更有 20000 人接受了支持專線的服務。在他們的服務對象裡,92% 的案主過去使用過精神衛生服務,2/3 的案主住院且 77% 在過去 5 年曾上急診。降落傘計畫協助這些案主在危機中得到支持,因而不用住院,每人每年省下 13,500 美元(約 39.9 萬元臺幣)。

如果可以,誰想要強制住院?

我兒子生病 5 年,我不斷找衛生局、醫院等相關單位幫忙,始終沒有結果,最後都是不了了之。一直到 2 年前他在家裡和我們發生嚴重肢體衝突,才被強制就醫。但住院 2、3 個月,藥物治療效果也很不好。他現在還是成天把自己鎖在房裡,他的餐食我都得放在門口,然後趕緊離開,不然他不會開門拿飯。(摘自 NPOst 〈全臺 3.4 萬嚴重精障家庭,僅不足百位訪視員進行短期追蹤〉)

雖然都說「早期發現、早期治療」,然而從接線及服務的經驗裡,許多家屬常常面臨的現實是:家人明明出狀況了,但是求助無門。或是即使好不容易強制住院成功了,但當住院時間到了、家屬要把生病的家人帶回家了,對於如何協助他仍然非常茫然。

CRPD 的結論性意見與強制住院,看來是經歷精神疾病症狀的人之自主權和健康權的拉扯,也是精障者和家屬 2 方精疲力竭的拉扯,但是如果可以,誰想要強制住院?

圖/Martha Dominguez @ Unsplash

當家人一直聽到「他們都想傷害你」這樣的恐嚇語句,身邊的家屬希望的是可以讓這樣的聲音安靜下來,不要再折磨家人,或著如果無法安靜下來,那聽到聲音的家人是否可以學習分辨、學會和這樣的聲音相處。

當家庭中有一個人情緒總是激烈擺盪,整個家庭總是處於高壓與張力時,他們需要的是可以藉由各種方式讓情緒穩定下來,讓家人之間找到更好的相處模式。

不管是面臨精神症狀的人或是他身邊的人,所需要的是症狀的減緩,以及找到與之對應的方式,並且知道怎麼樣一起繼續生活下去。

如上所述,強制住院有可能讓一個人認知到自己需要協助,但也可能沒有。強制住院可能讓家人喘口氣,但也可能讓家庭衝突升高。並且,如 CPRD 結論性意見所揭示的,強制住院對於當事者的自主性、法律的保障與被不當對待的可能等,都有妨害的可能。

為什麼對那麼多人而言,只剩下強制住院這條路?

1. 沒有身分,沒有服務:不應以障礙證明作為服務啟動的機制

除了上述所說,被精神症狀所困擾的當事人不覺得自己需要協助,精神疾病在臺灣仍然存有許多汙名,對於生病的人及家人而言,即使是意識到生活的不對勁,要踏入精神科診所都是非常困難的事。踏入精神科已經非常困難,而要申請身心障礙證明,很多家庭因為害怕社會的眼光,即使有迫切的需要仍然拒絕申請。

然而,在進入「精神疾病」的診斷前,家庭無法申請得到服務協助,因此有些家庭必須等到家人的疑似精神疾病惡化到自傷傷人或擾鄰到鄰居報警的程度,接著就醫取得診斷,才能開始接受醫療協助。醫生待在醫院裡無法隔空開藥,居家治療也需要該醫院的就診紀錄才能申請,更別提因為健保點數給付不足,許多醫院的居家治療名存實亡。

像芬蘭那樣的開放式對話,由一個團隊在急性症狀期對於無法承擔的家庭提供協助,這樣的資源在臺灣完全沒有,一切都需要當事人「願意」去就診才可以。很多家庭雖然有需求,卻在這一步就被卡死了。

圖/Nevin Ruttanaboonta @ Unsplash

即使開始就診,當事人如何回到生活中仍然是一條長路。曾有當事人說:「得到思覺失調症像是腦袋進行了一場戰爭,滿目瘡痍的自我如何重新生活?需要被協助。」一個人如果在人生的某一個時間點喪失視力或必須靠輪椅生活,都需要一段時間重新適應生活、找到生活的平衡,精神障礙者也是如此,他身邊的人也很需要,然而那些扣連生活的服務,例如就業協助、居住空間、資源中心的個案管理等,除非拿到身心障礙者證明,否則都無法啟動。

臺灣的法律說,除非你嚴重到一個程度,並且有不可回復性,我們才會給你一個證明,證明你需要協助,然而 CRPD 的精神不是這樣。人約盟在「什麼是障礙?誰是障礙者?」中指出:CRPD 並未提供一個關於「誰是障礙者」的精確法律定義,而是在第一條相對寬鬆的認為身心障礙者「包含」(include)那些因長期生理、心理、智能或感官損傷無法平等參與社會的人們。畢竟,在判斷障礙的時候,必須同時考量個人與環境因素的互動,是否造成了影響個人參與及權利的障礙。

換言之,不應該用障礙證明來啟動服務,應該依照當事人在環境因素的互動中遇到什麼障礙,依照其需求來提供服務。

圖/Eduard Militaru @ Unsplash

2. 生活,不是只有吃藥

根據學者吳肖琪之研究發現,精神科門診全民健保一年的費用約總計 100 億,其中門診與急診約占 42%、住院約占 57%、社區復健僅占 1%(吳肖琪,2004),從此數據清楚可見,有 7 成的精神病人僅有 1% 的資源可使用,在「以醫院為基礎」的服務模式下,社區復健中心、康復之家、居家治療,都成為點綴而已,精神醫療的連續照護性和有效使用資源均有極大的問題。(萬心蕊、劉蓉台,2011)

長期資源挹注的缺乏,讓社區單位苦苦經營,總是在缺錢缺人力時,只有餘力提供、經營據點式的空間,不但數量不夠,更沒有力氣再長出更多彈性的可能。舉例來說,針對強制住院的當事人,如果只是告知他和家屬社區的機構電話,那流失的可能性很高。如果在他住院時,社區機構的職員可以進入醫院和他彼此認識、建立關係,共同討論回到社區的計畫,相對而言就比較有可能成功連結,讓這位當事者與他的家人回到社區後有好的支持。但因為社區機構沒有人力,這些事情只能很偶發的做,光是日常業務就已經忙不過來了。

除了社區預算不足,績效所要求的表面化和數字化也讓許多服務流於表面,而沒有真實提供所需服務。我們在去年辦理的記者會「社關進不去,精障家庭出不來」,討論的就是目前唯一專門針對精神障礙者,可以進入家庭工作的社區關訪員,目前僅 96 名進行社區關懷訪視,卻得追蹤 3.4 萬個需求複雜的精神障礙家庭。因著過高的案量,服務平均時間只有 5.7 個月,而上層只重視表格填寫、行政不出錯,卻不重視實務工作,讓一線工作者相當挫折。今年,臺北市社關人力又裁掉一名。

圖/Jonathan Perez @ Unsplash

在社區的支持上,可以比照國外積極性社區處遇(Accretive Community Treatment,ACT)。ACT 是美國於 1970 年去機構化開始的服務。由精神科醫師、公衛護士、社工、心理師、職能治療師等組成的多元專業團隊,積極介入與協調,每個人都與病人保持密切接觸,並且每天開會討論。團隊勝過個人的另一個優點,是能夠提升照護的連續性,少數人員的流動造成的影響會相對小。此外,工作者倦怠的風險也會變小。

團隊中的每個工作者都會進行家訪,不限於診療室。在接觸病人之外,也會接觸家人,甚至社區居民。在社區學習生活技能相較於在醫院,更貼近實際的生活情形,因此成效也較佳。此外,在真實生活情境中,也能更正確的評估病人的狀況。

ACT 團隊 24 小時待命,在表定的訪視外時間也能處理緊急狀況,並且面對拒訪的病人仍然會持續拜訪,在病情穩定之後也能繼續獲得協助,而且由於團隊所負擔的案量低(1:10-1:20),有助於建立良好的治療關係。

根據 Malone 等人(2007)研究發現,相比團隊服務的實驗組與接受傳統治療的對照組,自殺率更低,而且對治療的接受度較高。Bond 等(2001:149)則指出實施 ACT 的地區中,患者的症狀、住院率與住院天數都有減少,生活品質和功能(就業、社交)、主觀滿意度皆上升。

圖/Ariel Lustre @ Unsplash

照顧者承擔的是家庭問題,還是社會問題?

在討論強制住院是否違背公約、住院門檻到底該嚴格還是放寬之時,或許,更重要的提問是:為什麼我們只剩下強制住院這個選擇?為什麼當家人出現狀況時,沒有更主動的協助可以進入?當家庭無法承擔時,為什麼沒有更友善的空間?當危機發生時,為什麼沒有協助家庭一起面對的團隊?為什麼社區沒有更好的支持,使得部分病人不斷重複的強制住院?為什麼我們現有不多的資源,還一再的被稀釋?

家庭疲累了,家庭沒有路走,但我們的政府只提供這個選項。

圖/Tim Marshall @ Unsplash

許多家庭在強制住院前早就處於長期的孤軍奮戰,強制住院對有些家庭是不得不的最後選擇,也是唯一的選擇。在此之前,照顧者常面臨的是生病的家人不願意就醫,這是醫療幫不上忙的,照顧者可以找誰商量?誰可以幫得上忙?家人就醫了卻不願乖乖吃藥,這也不是醫生可以幫得上忙的,但照顧者能出什麼招?

當被精神症狀困擾的家人說不願做個精神病人,外面的社會不願僱用精神病患,照顧者承擔的是家庭問題,還是社會問題?又有誰可以幫忙照顧者回答問題與支持承擔?照顧者每天都在面對照顧上的疑難雜症,常常是用自己的生活在換取家人的健康。

當一個家庭裡有人有精神疾病症狀時,如果有一條隨時專門提供諮詢的 24 小時專線可以尋求討論,在他們需要有人進到家裡協助時,就找得到人提供立即性的支持,又有人可以隨著家庭的連續性需求變化,進行以家庭需求為核心的個管服務,家屬和被症狀困擾的當事者可以有認識相似狀態的同儕團體提供支持……

如果能有以上種種支持服務,這個家庭可以在心中自然而然長出照顧地圖。這個地圖能指引他們,發生什麼事情時,有誰可以協助,可以做什麼樣的學習與預備,當情緒匱乏時有誰可以陪伴。

能穩住照顧者及精障者的服務,必須以全人為導向,必須是有溫度、有人、有關係的支持服務,但現在的政策走向似乎還是只看到「病」而沒有看到「人」,對於精神病人的政策設計還是只有藥物,如果藥物無法控制就用住院來隔離。

只剩下強制住院這個選項,變成唯一的武器,這是政府的失職,也是眼光的狹隘。看到一個人的全面,看見他的生活、他的社群而非只有他的疾病,參考國外的的做法,長出臺灣的實踐,或許才是這個兩難問題裡唯一的出路。

註解:

伊甸基金會精神疾病照顧者專線 02-2230-8830。以家人陪伴家人,由照顧者接聽照顧者的專線,或搜尋臉書:瘋靡 popularcrazy

參考資料:

延伸閱讀:

什麼是「障礙」?誰是「障礙者」?/人約盟 CRPD 星期天專欄