編按:

「文化建構實驗室」是一個由慕哲人社與人生百味共同發起成立的迷你研究會,從 NPO 與社會創新的實務工作中,不斷思辨與討論各種可能。NPOst 邀請他們開啟「文化建構」專欄,期望讓更多迷惘於助人工作的朋友,從他人的經驗與討論中,共同思索服務的意義。

文/巫彥德 人生百味

「文化建構實驗室」,作為一群關注社會創新的 NGO 的行動研討會。在這個討論中,參與的組織可以由別人從旁提出問題,來發現、了解自己在行動中的問題,並且交換解決問題的方法,透過共學的過程來改善。每一次的研討會都是一個連續過程,討論的主題隨著在場參與者的需求而改變,每個人都可以是問題的提出者與解答者,甚至可以在共識之下將提問轉變為該次或下次討論的主題。

貧窮,有可能團結成主體嗎?

上個月的「文化建構實驗室」,由人生百味將明年預計要推展的方案──「貧窮文學營」拋出給大家討論,討論這個方案的執行價值是什麼。

人生百味關注的議題是街頭的無家者。無家者是許多貧窮樣態的一環,也是最為赤貧的存在。貧窮文學營的概念取自於臺灣山海文化雜誌社舉辦的原住民文學營與移工文學獎,我們相信,無家者最終需要團結,作為發言的主體,而非不斷由社工、神職人員、協助者代為發聲。

團結的基礎是認同,不論原住民族或是移工,都有認同與團結的主體,因為他們各自有其文化、歷史與故鄉,而無家者作為臺灣社會的赤貧者,來自四面八方,無家所共有的就是「貧窮」,但是貧窮是否可能有貧窮的歷史、文化,進而被認同,終至團結成主體?

因此,文學營的目的,在於透過口述資料與文字的累積,盡可能的以第一人稱視角呈現,嘗試構建貧窮者眼中的歷史與文化。但是,建構出歷史與文化也未必能被認同,畢竟,誰願意以「窮人」的身分被大眾所認識?我們總是希望展現出自己富足而美麗的一面,匱乏的那面永遠需要被我們隱藏起來。

然而,山海雜誌的創辦人孫大川老師,在《親吻窮人》的推薦序中寫了一段話──

整理自己的歷史,就是重建自己的存在。我常在原住民作家身上看到那種創造歷史的喜悅,聆聽耆老訴說自己部落遷移的歷史,指認每一處傳統領域時,他們淚光中閃爍著自信的喜悅,或許更該說是『存在的喜悅』。

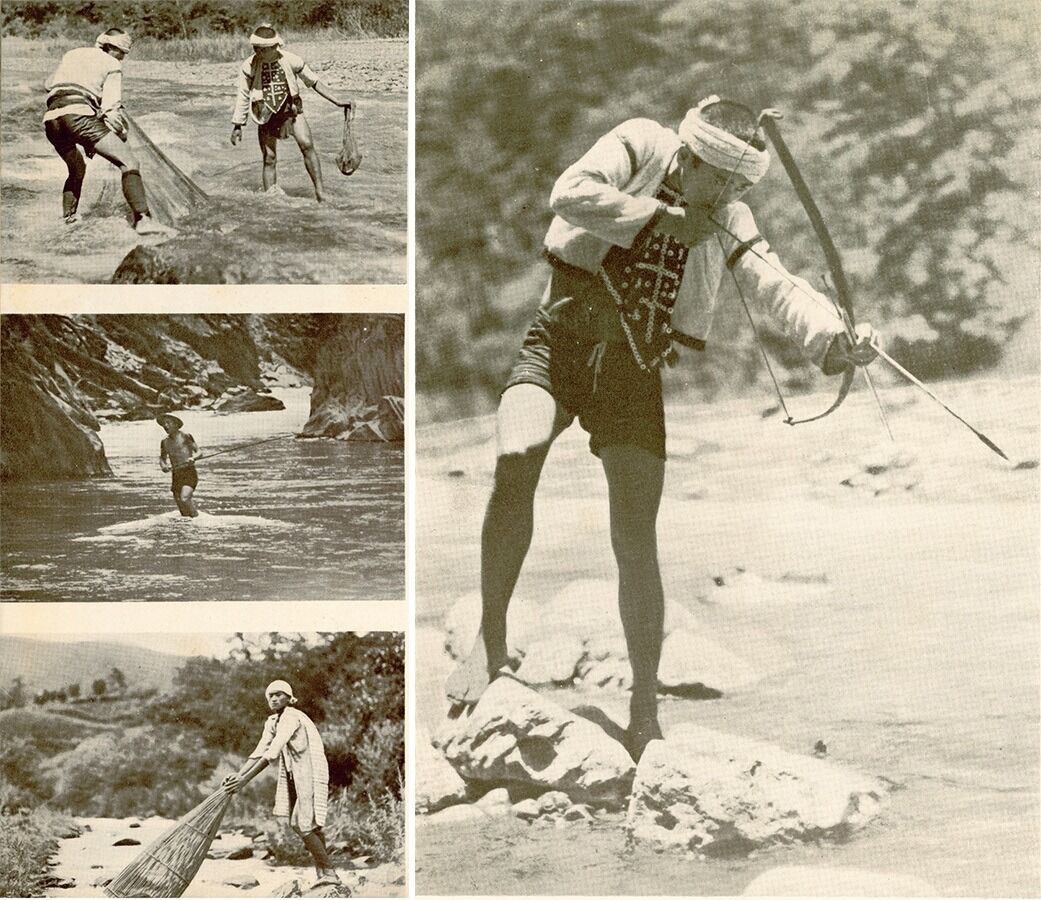

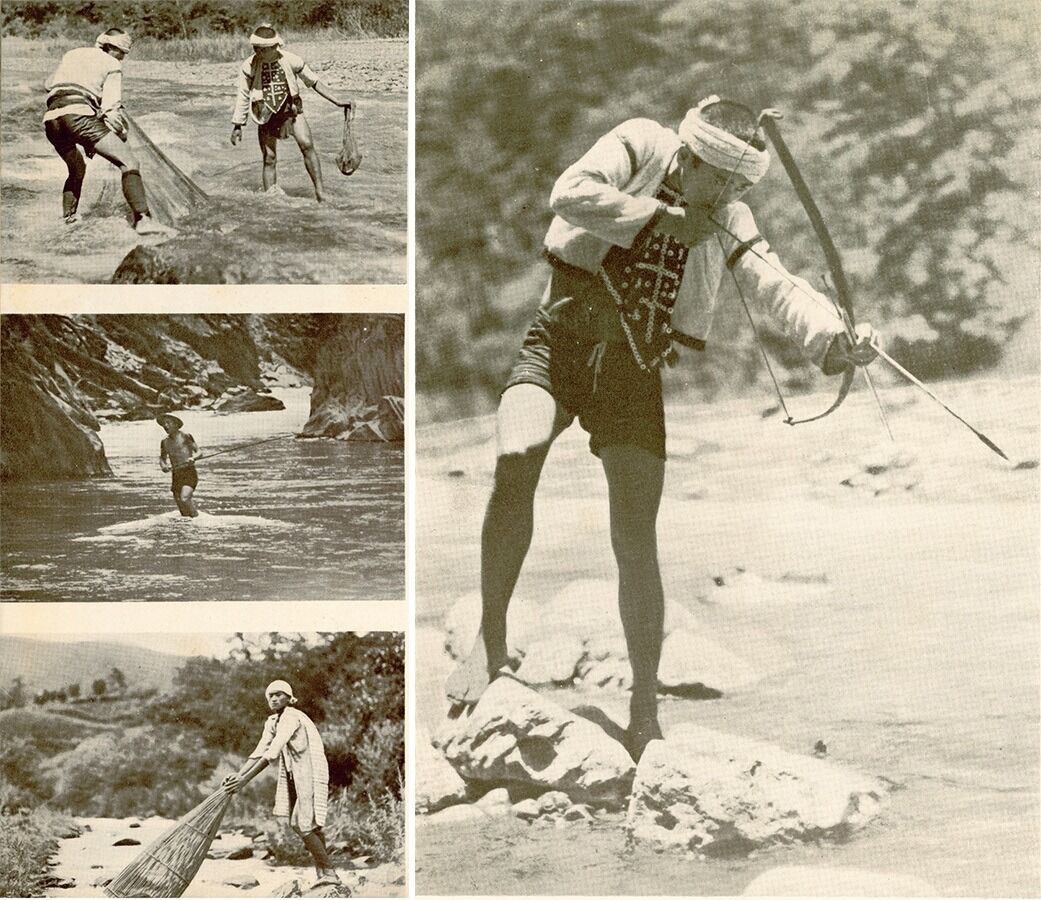

不同的族群歷史,造就不同的世界觀與文化,經由他們分享其「存在的喜悅」,可以建立更清晰的主體 。 圖/國立臺灣歷史博物館蒐藏品

透過歷史與文化的建立,找到「存在的喜悅」

「貧窮」是我們極欲逃離的恐懼,對於非貧窮者是,對於貧窮者更是。當我們因為石頭湯共煮共食計畫來到街頭,有一句話如同鬼魅般不斷出現在許多無家者口中。他們通常會指著旁邊的其他街友說:「我是街友,但不是『那種』街友。」這句話的意思是「我雖然很貧窮,但我不是那種更不好的貧窮。」換句話說,即使身處貧窮,仍想要盡可能的遠離貧窮,哪怕一點也好。

然而,當歷史與文化被建立,我們也許可以相信有機會找到如「存在的喜悅」那樣的理想,也或許能在街頭上與無家者的對話中,看到一絲絲的可能:「我雖然窮,但我有受盡磨練與挫折的智慧。」而透過這個活動,我們希望這句話可轉變為:「我是窮人,我有受盡磨練與挫折的智慧。」

更具體的,我們想像這樣的行動如果持續 10 年,可能達成什麼樣的效果?最主要的可能是如前所述,開始有了組織的主體,亦即貧窮者的團結。除此之外還可能有以下 2 種──

1. 從文化到產業化

如果貧窮文化可讓身處貧窮狀態者感受到存在的喜悅,那這樣的文化如果產業化,進而發展出文學、小說、音樂、電影,開啟了貧窮狀態者與社會大眾的對話空間,也意謂著被社會大眾所接受,並且是以一個非獵奇的方式接受,也許便有可能避免消費貧窮與傷害貧窮者的疑慮。更也許,到那個時候,在其中被使用的就不再是「貧窮」這個詞彙。

2. 消解貧窮輪迴的陷阱:社會排除

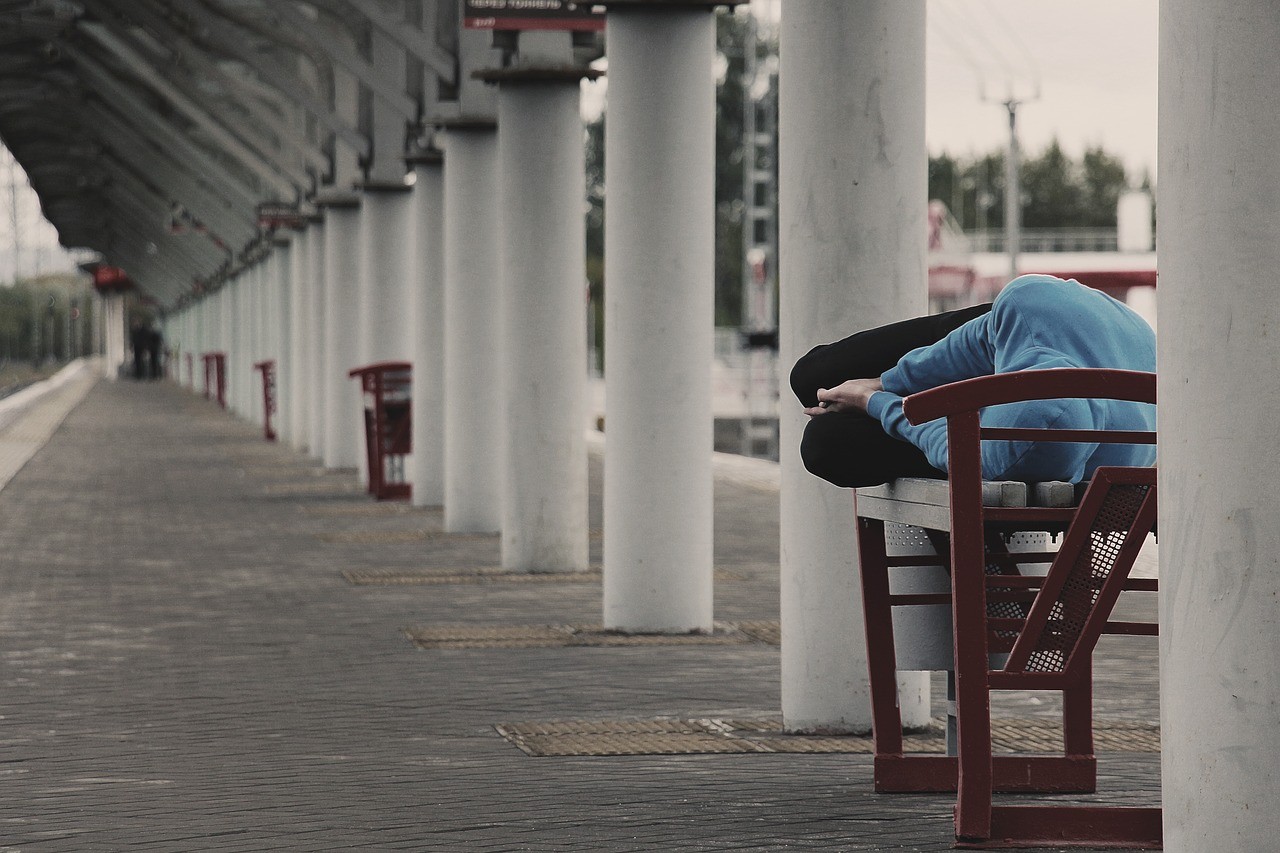

當我們看到許多關於無家者的故事,可以深刻感受到那貧窮的生活裡,有如同漩渦般的陷阱存在,那個陷阱就是「社會排除」。當人身處於貧窮狀態,在生活中不斷受挫與受辱,這樣的情緒還難以被社會理解與接受,而當這樣的情緒產生,只能不斷的被壓抑、積累,貧窮者因此沒有因應的管道與方法,最後走入更邊緣化的境地,只能追求短暫的愉悅、保護自己的情緒,以避免更多的挫折感。

而這只會讓貧窮更加貧窮。

或許當存在不再被否定,負面的情緒積累速度便能減緩,當有了更多元抒發的管道(文學、繪畫、音樂、戲劇等藝術與娛樂)與承接的場域時,社會排除就有機會被緩解。

鼓勵貧者創作前,先「交付」自己

在這樣的基礎上,在場參與的人,包含萬華在地組織的工作者們、媒體主編、大學教授、心理諮商師,開始提出更具體的疑問,這些疑問的動機都在思考如何增補這一項計畫。

其中,有價值上的反思:「是否反而將貧窮作為動物園中的動物,變成一個讓工作者把玩與觀賞的行動?」、「這會不會是一種主流社會對於貧窮社會再控制的概念?」、「將現有的文學價值衡量方式套用在貧窮文學中,會不會扼殺其中的可能性?」;技術上的反思則如:「文學是否是最好的呈現形式?是否難以駕御?改以口述、錄音記錄是否可行?」、「為何必需使用文字?」、「會不會在人還沒準備好時,就進行創傷的再現,再度撕開傷口?」、「寫作與編輯該如何互動?」、「社會大眾的可讀性與作品的原生性,該如何取捨?」

有些能夠繼續討論,有些暫時沒有答案,但都提供了人生百味更具體的指向、需要更小心的盲點。雖然待解決的問題很多,但討論中浮現出一個優先把握的要點──讓貧窮者寫得開心、願意持續創作。為了把握這一點,我們不能單方面要求寫作者把自己的私密世界透過文字「交付」給大眾,必須先學會把自己「交付」給他們,先說出我們內心的困頓。

每一個人向外揭露內心世界的過程中,都可能因為各種理由抗拒,例如擔心對方忽視自己的情感、違背主流的道德觀、無法接納真實的自己等。我們必須先讓貧窮者知道,他者一樣有各種困頓,並願意先打開相互聆聽的窗口。行動者、主流社會、貧窮者的主體永遠都處於相互共構的動態中,雙方有這種認知,才能實踐一個真正有價值、不悖離初衷的行動過程。

延伸閱讀:

起家工作室:修繕房子,也修繕生活/【文化建構實驗室】專欄

從印度到臺灣:女性無家者的雙重弱勢/【文化建構實驗室】專欄