李尚專欄/「被遺忘也沒關係」,失智症照顧者必經的創傷經驗

當失智症的疾病病徵,逐漸成為親屬關係中的一種「身分屬性」(他人從外在、表現行為、性格表徵所給予個人的、一種辨識身分的特性)時,對於首當其衝的家屬來說,要如何共處?在生活衝擊與生活模式的影響之外,關係(relationship)的連結又會有什麼質變?對照顧者來說,會留下什麼?

鑒於針對失智症患者既有的豐富討論,我試著另闢新徑,以「照顧者」的位置為出發點,逐步討論照顧者面對失智症患者的認知狀態,進而反思照顧者與被照顧者之間那些「可能」遺失的關係。

部分的失能,導致全盤的否定

失智症的病癥會從日常生活中的小事開始逐步吞蝕:從一陳不變的日常工作開始出差錯,到忘記固定回家的路徑,最後遺忘了身旁的重要他人。

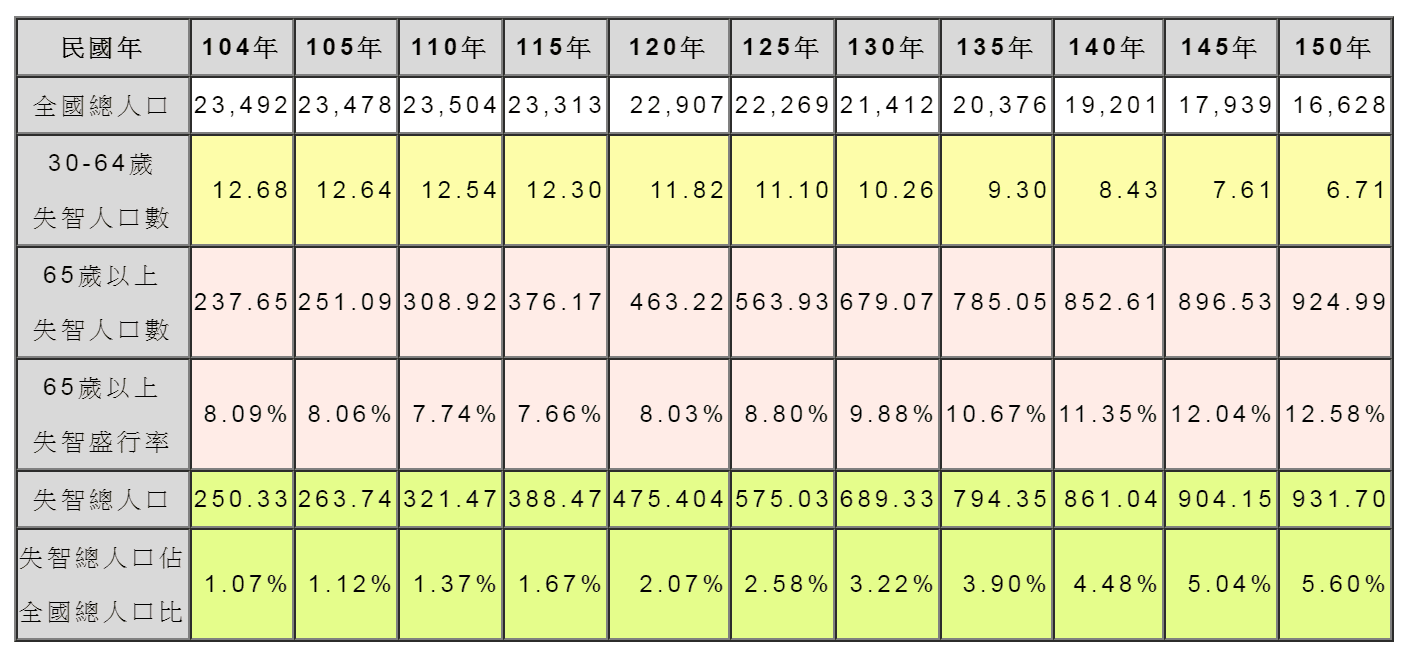

圖片來源:台灣失智症協會官網

疾病的狀態是一種浮動的概念,會根據不同/多重疾病病徵與社會關係的連結、汙名化標籤,而有不同的意涵。例如,經期生理痛引起的劇烈身體不適,或失智症產生的腦部記憶退化,導致身體的脆弱化,喪失既有相對全能的身體狀態,但是此狀況仍具某種美化的共識,易於社會理解。

然而,若是黃昏症候群引起的意識模糊、吼叫、激躁,導致身體的非常態,或是失智症不斷重複詢問、重複同一種行為,都很容易因為他人對疾病的陌生或患者可能造成的影響與傷害,而輕易讓精神病徵被汙名化。人們挾帶著所有非常態的概念,標籤化行為者,形成一個特定的類別(例如直接判定對方為精神病患,然後結束討論),藉此區分出何謂「正常」和「缺陷」(注 1),然後汙名化及邊緣化他者。

臺灣失智人口推估(單位:仟人)圖片來源/台灣失智症協會官網

當失智症等精神疾病的不可逆病徵成為一種身分的屬性時,某些行為的失能(如動作、表達的失能)時常被視為整個人的失能,迫使某種「傷害」在家屬與失能者之間不斷蔓延。然而,家屬能做的不全是用藥物控制病徵行為,或一味的責備與憤怒、要求改變,取而代之的是陪伴與脈絡化的瞭解疾病樣貌。

也就是說,最重要的不是改變那個被社會大眾所認知的「異常」與「缺陷」、費力將異常轉化成正常,而是在於陪伴與跟隨這個狀態。因為主流價值原有的傲慢與偏見,將會讓這些患者更邊緣化,造成更多傷害,甚至是那些「善意」(例如,為了你好,建議你最好如何如何配合指示)都有可能是最具殺傷力的根源。

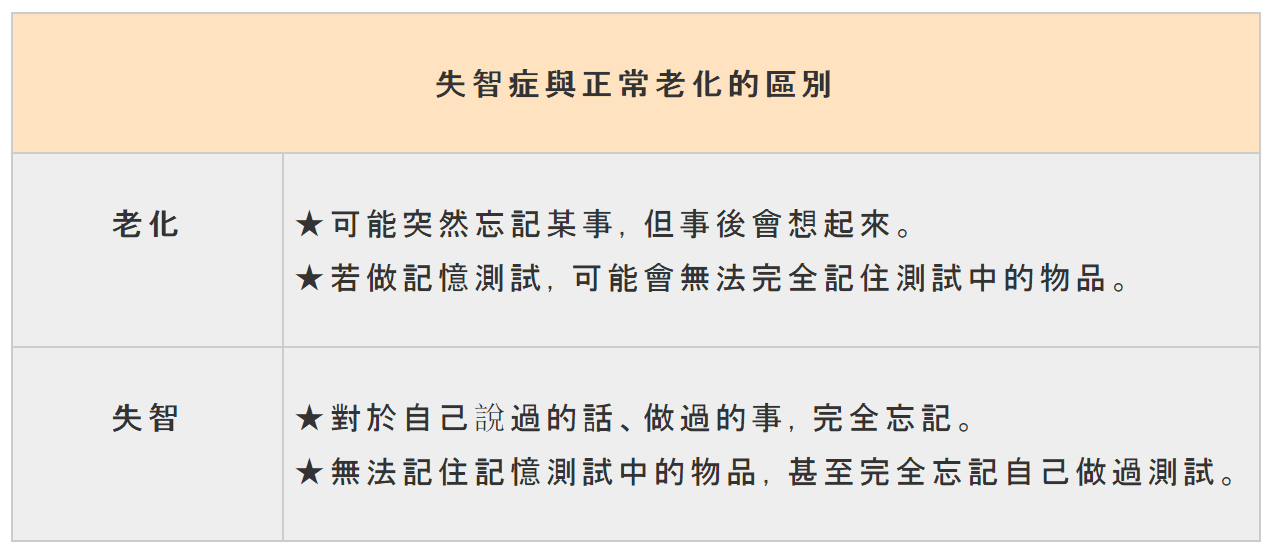

圖表來源:台灣失智症協會官網

疾病改變了社會角色與期待

當家屬/照顧者面對發病者的脆弱與失能時,容易產生巨大的情緒。例如憤怒,例如在不了解之前就先指責(怎麼教不會、講不聽);或自責,怪罪自己沒有早些發現;哀傷,因為疾病病徵而讓既有的互動/生活行為有了改變,家庭關係產生巨大變化;茫然,對於未來疾病適應及資源的開銷及耗費等。

背後揚起的情緒除了打亂生活秩序,也緩緩反映出原生家庭動力結構的改變:子女需開始銜接/補充被照顧者原本在家庭系統中的角色,從既有安穩及規律的家庭角色中跳出或身兼他位,擁有更多重的角色位置,同時也是一種社會角色期待的再調整。

而我們最常見的哀傷,是伴隨著失智症的進展,照顧者對於被照顧者的舊有關係,將成為一座逐漸腐鏽的木橋,等著時光的流逝而斷裂,照顧者只能在遠岸望著失去記憶滯留在對岸的被照顧者。

那麼,我們要如何與那個斷裂的親情對話?

被遺忘不應是痛苦的

回憶是無常流逝的,我們常藉由標誌物的連結來束縛它(例如生日慶祝、對新資料的建檔等),且這些活動不會自然性、自發性的發生(注 2)。我們的記憶過程與被記憶物自身有著難以捉摸的可動性,當我們開始記憶,是因為被記憶的載體消失(例如舊有記憶中熟悉的家人),我們才因它的消失而記得回憶。

但這同時也是造成創傷的根據地,因為家人以某種形式消失了,成為一個逐漸陌生的他者,舊有的親職關係因為「記憶喪失」而中斷,我們哀傷的是關係的經驗斷裂,以及因為被記憶者不斷的遺失,迫使我們記憶心中的哀傷。

「照顧者必須向前看、避免回憶那些哀傷」,這些主流的引領反而讓照顧者停滯不前。取而代之的,應是處理那份被迫記憶與不斷遺忘的創傷。我們不用被迫走出哀傷,而是將這個情緒當成一種正常的反應,持續面對它。若我們不處理創傷,那個創傷反而將會用各種不同的樣貌重回自己心中。

即便,我們即將面對的是失智症患者排山倒海的遺忘,一切進展的如此迅速,我們像是獨自站在河流之中,想要從中用雙手捧水奪回記憶,水只會從指縫中溜走,但我們仍持續站在名為家人的河流中,你/妳從沒離開過這條河徑,毋須恐懼自己將被遺忘。此時此刻,自己與被照顧者在破碎的記憶與關係裡,將再搭建新生的關係、連結與記憶,不再留下更多逝去的遺憾。

注釋:

[1] Goffman Erving著、曾凡慈譯(2010)《污名:管理受損身分的筆記》。

[2] Ruth Behar著、黃珮玲、黃恩霖譯(2010)《傷心人類學:易受傷的觀察者》。台北市:群學。