余孟勳專欄/公益組織治理及財務透明:一個公民的觀點(下)

為什麼要讀這篇文章:

了解社會資源的分配並不只是從公部門、商業部門入手,雖然關注的標不同,但公益組織同樣具有調節社會資源的作用。因此,公益部門的治理及財務透明度,不應被排除於對社會資源分配的觀察範圍之外。

本文為作者社會福利 2015 年會演講之文本。演講僅有 15 分鐘難以論述清楚,因此另以文字解釋來龍去脈。內容雖主要與公部門近身對話,但仍可供其他關心此事的公民或組織參考。以「一個公民的觀點」做為副標題,除了對社會學的尊敬及喜愛外,同時也表明作者僅能代表自己而無法代表全體公民,希冀抛磚引玉帶動更多的關注討論。

這是系列文章的下篇,若還沒有讀過上篇,在這裏。

為什麼現在不可以?

今年初,從內湖園區爭議開始,公眾質疑延燒到慈濟的財務及治理不透明,慈濟聲明將擴大董監事人數並調整資訊揭露機制;紅十字會則延續自去年高雄氣爆案的不信任氛圍,這次尼泊爾地震對外勸募甚至必須暫時關閉臉書。這些其實都是過去十年來從未改變過的實況,為什麼在今時今日特別引起公眾關注?套句在職場很常聽到的話,「以前都這樣做,為什麼現在不可以?」

商業組織近年才開始興起「企業社會責任」等以「利害相關人(stakeholders)」取代「股東(shareholders)利益極大化」的管理思維,然而公益組織早先就必須面對多重的利害相關人,這當然也是治理結構或法制實務不易改革的原因。而由於利害相關人眾多,包含公部門、補助單位、捐款人、受助對象及社工等,分別以不同的方式對公益組織問責,因此容易造成公益組織的「責信困境」,也就是過度課責使得公益組織花費太多資源及心力回應、排擠原本的服務能量或甚至指導公益組織的營運方向等。最典型的例子就是災難捐款,如同「你的愛心捐款,是救災還是釀災?」一文所敘:

「災難性捐款責信受到質疑主因除了資訊太過零碎、可信度不一外,沈重的責信壓力全數落在中介及執行救援機構身上,造成它們無法即時且適切地回應捐款人⋯。這也造成另一種災難中的災難,也就是 NPO 的公共關係危機。」

而數位化時代的到來,科技大幅提高了「透明度(transparency)」及「回應性(responsiveness)」的要求,更進一步加深了這個困境。以下我試著用簡單的理論架構解釋這個改變。

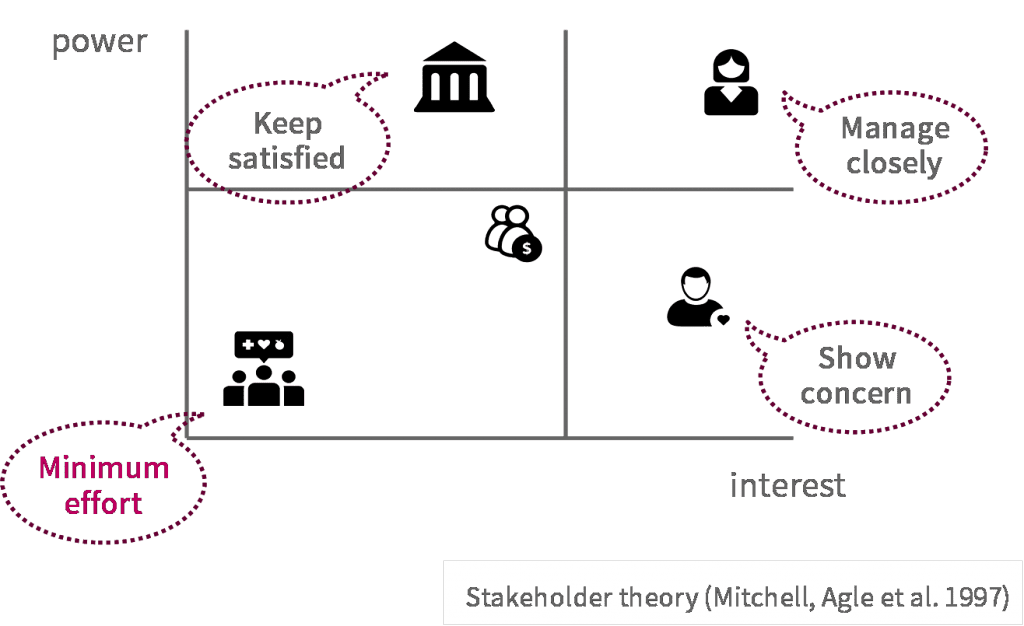

圖片來源:公益責信協會

依據 Mitchell 在 1997 年提出的利害相關人分析模型,以及續後發展出來的關係管理策略,大致上可以用「影響力」(影響組織運作的能力,包含法制力及金錢誘因等)及「興趣」(涉入組織運作的意願)區分出四種類型。在此以公益組織視角,主觀地將主要利害相關人標示出來:

- 董監事(右上角):這些人是當然的 key stakeholders(核心利害相關人),掌握最大的權力並積極參與組織運作,所以需要很謹慎地對待。

- 公部門(左上角):在法制上有權力,但由於避免過度監管自我限縮,因此不會涉入太多。相對應的是提供它所要求的東西,但剛好符合它的要求就好,不必做太多。

- 社工(右下角):雖然對組織的服務及行政參與度高,但沒有太多話語權,所以只要表示關懷(像是「我把你們當人看」?)就可以了。

- 捐款人及公民(左下角):公民大眾與公益組織的瓜葛不多,所以自然不會被重視。捐款人就可能需要更多分析了,依據美國 Hope Consulting 的調查,捐款行為背後的原因包括回饋社會、情感聯繫、人際連結、想創造改變或單純隨機等,所以對於公益組織的影響力或參與興趣程度也相當多樣,關係也比較不穩定。此處我先假定捐款人不在核心(右上角)之內,公益組織只以最小的心力管理捐款人關係(比方說只在意如何向捐款人募到款項,而不是視為夥伴關係)。

為了避免陷入責信困境,公益組織必須對不同的利害相關人採行不同的管理策略,簡言之就是規劃權力的行使、利益的分配和責任的歸屬,而這些也就是治理的核心問題。資訊做為權力控制的手段之一,很可能成為 key stakeholders 的工具,有意識地製造「資訊不對稱」好鞏固自身的利益。因此,談組織治理不能不先談資訊揭露,才能再進一步討論權力的分配和制衡,如何有效地確保公益組織的公共性。

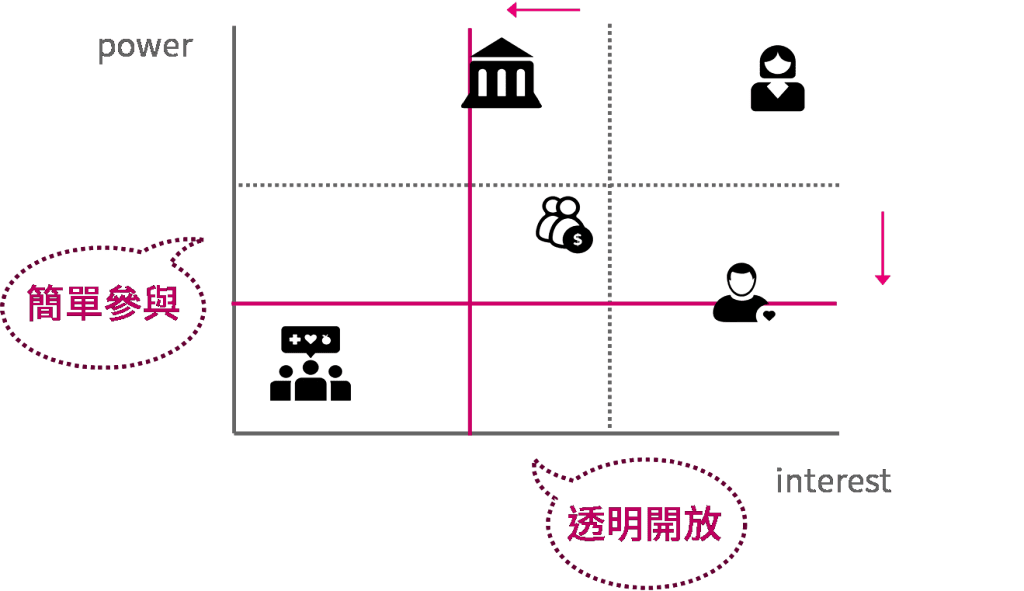

邁入數位化時代後,科技的革新有幾個特點:來得非常快、影響的層面很廣,並且改變人類的行為及與世界互動的方式。新時代的公民採用科技方式參與公益(例如獨立媒體、自媒體或社群等),在中國有個新名詞叫「微公益」,其關鍵元素便是「簡單參與」及「透明開放」:一方面發揮影響力的門檻降低,另一方面是獲得資訊的管道更加多元、參與公益更加容易。如果放在利害相關人分析裡,就是 key stakeholders 的範圍大幅增加。

圖片來源:公益責信協會

這樣的變化帶來的影響可能有:

- 權力機構的納入(inclusion):由於更多利害相關人要求共享權力及資訊,必然產生權力的重分配、衝突或妥協。特別是在相對保守的公益組織,這樣的變革很可能先遭遇當權者的抵抗。當然在利害相關人之間開始相互凝視之下權力的流轉也很值得討論,不過這就留給社會學家去研究了。

- 無法繼續差異化策略:更多的利害相關人要求在同一個平台上對話(比方說捐款人會要求拿到跟董監事或公部門一樣的資訊,或進行比對),因此責信或溝通的成本可能更高,行政或決策的效率也可能隨之降低。

- 緩衝的時間和空間縮減:由於 key stakeholders 的範圍擴大,代表一般公眾與核心權力或資訊的距離更近,相對來說更可能「因為彼此了解而分手」。公益組織必須花更多心力經營公共關係或危機處理,也代表更少資源投入發展中長期策略。但不解決組織結構性的問題,鄉民不會有耐心等待公益組織改善,更容易誘發類似慈濟事件的質疑,成為傷害社會信任的惡性循環。當然,公民對扮演監督者(?)角色的政府的信任危機就更不用說了。

新的角色和副本?

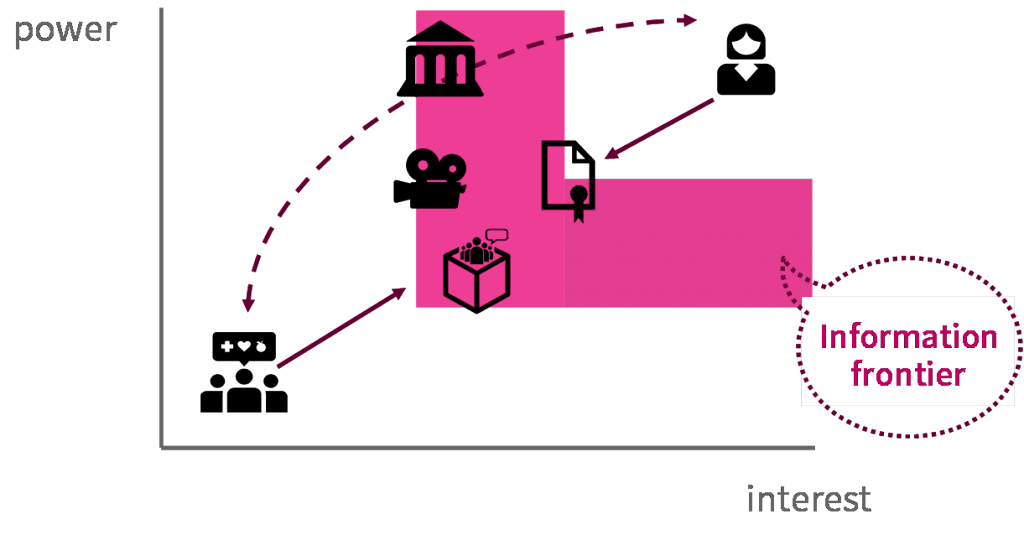

利害相關人分析裡新拓增的區塊我稱之為「資訊前緣(information frontier)」,原本掌握在 key stakeholders 手裡的資訊被釋放出來,代表的是新的資訊、對話及衝突。除了公部門、捐款人和社工開始進入這個區塊,也值得探究的是中介機構在這裡所扮演的新角色,包含媒體(如 NPOst)、認證機構(如會計師和自律聯盟等),以及由捐款人或公民發展出來的個人或團體。

圖片來源:公益責信協會

數位化時代其中一個特性是「去中介化(disintermediation)」,因為供給方與需求方的距離被拉近。過去中介機構存在因為資訊「數量」的不對稱,必須有人傳遞並媒合;但現在資訊流通量大且取得容易,問題反而是資訊「質量」的不對稱,也就是正確的、有意義的、建設性的資訊容易被淹沒而極端匱乏。因此這些中介機構對資訊如何加值,既要取得公益組織的認可,又要能有效地跟公眾溝通,對其本身的策略定位也是重大的挑戰。

為什麼要特別談中介機構?因為這些機構的健全與否,跟公部門是否需直接加強公益組織監理有必然的關係。先前慈濟風波,主管機關被釘得緊了便開始規劃加強查核。首先,矯枉過正的監理機制將使公益組織的獨立性不容易獲得保全,公部門更容易介入操縱其運作,使得整個社會治理的夥伴關係變成不對等的依附,公益組織更難調節因為公部門失靈所造成的各式社會問題。

其次,公部門過去的自我限縮造成監理真空,但在既有的架構及資源底下未必有能力立刻直接執行監理工作。換個角度看,公部門打算每年都指派會計師查核其實是對現有「會計師簽證」制度的不信任。這個制度設計原本就是以合格會計師把關,因此像慈濟必定有會計師查核簽證以申報主管機關,應該討論的是這個代理制度需不需要調整,比方說每年主管機關抽樣查核的比例或簽證公費是否公開以避免利益衝突等。這部份可參照上巿櫃公司的監理制度設計,而不是直接跳過這個代理制度,更何況這樣不僅公部門成本增加,公益組織的行政負擔也將加重,效果也不一定比較好。

最後,如同先前所述公部門評鑑與透明度未必關聯。那麼公部門雖加強查核仍無法正確回應公眾的訴求,最後還是難杜悠悠眾口。

此外,過去的討論多半以強化公益部門「自律」以減低公部門「他律」的壓力。然而自律機構不免有其自願性組織的先天缺陷,而且在前述的資訊前緣的挪動裡,自律聯盟的角色也有所轉化:過去老是要財務業務資料而被公益組織視為「他者」,現今因為公眾開始接觸資訊前緣、他者的形象更加高大,於是自律聯盟被公益組織開始被納入成為「同一國」,因為畢竟自律聯盟是公益組織長出來的「自己人」。但自律聯盟的新課題卻也很明顯:如何在這些新的資訊中創造價值或論述,以及更重要的如何取信捐款人或公眾,以穩固其新中介角色。

相對來說,既然資訊流的媒介在今日已不是問題,因此供給方(公益組織)如果有自律聯盟做為代理,那麼需求方(捐款人或公眾)勢必會發展出具有話語權的機構或個人,以不同的觀點立場共享資訊前緣。在crowdsourcing及開放協作的數位時代概念底下,公眾雖不是人人都是專家,但專家有可能是公眾的一份子。這樣的機構或個人過去少見,現在則可以利用網路科技帶動討論風向,雖然未必能完全貼近公益脈絡、以致不易得到公益組織的信任或合作,但仍可能是整體中介機構是否能提升專業競爭力的重要隱藏版角色(?)。

順著這個思路我們也可再觀察一個矛盾。公益組織原本應該是公民參與社會最容易的方法,但公益組織對專業的堅持、對理念競爭的防衛,或更深層對權力控制的不安全感,隱約成為阻止公民大規模參與公益的反作用力。也就是說,「公民部門」不見得是無條件歡迎「公民參與」的。

只能跟未來世代說對不起?

關於公部門應該做什麼,專家學者們已經說很多了,包括財團法人法和公益勸募條例等法制環境問題,重點是要不要做而已。如果連資訊揭露的基本要求都還沒開始,談再多都是空中樓閣。如果真要試著說幾個建議的話:

- 資訊揭露不一定要等到法源。當然堅實的法律依據是很重要的,但在大眾有共識的情況下,透過行政方式仍能產生一些效果。比方說公部門評鑑指標除了辨別良窳、也有指引方向的作用。如果能納入透明度的評估,不管佔比多少都能產生影響。另外像是申請政府補助時的建議要件也是可以考慮的作法。

- 財政部可以更積極。不管是釐清免稅資格而不是像現在齊一式的標準,或是部份資料公開或統計分析,財政部目前在這個議題是沒有聲音的。隨著社會企業或長照議題的熱烈開展,營利與非營利的界線愈形模糊,財政部勢必會遇到如何處理這些機構或關係人的稅賦或集團治理問題,最後還是無法迴避相關討論。

- 與其跳下來管每件事,不如想想怎麼協助健全中介機構,或減少行政官僚對公益組織的負擔(例如每個政府機關要的財報格式都不一樣)。

最後,中研院院士朱敬一最近發表了「公平五論」,他指出不公平(inequality)是當前很多國家共有的問題,但台灣真正的問題是「非常快速」趨向不公平。要改變這個狀況,其中之一便是要解決家族企業的治理和內部控制問題,因為這些組織阻礙了動態公平與階級流動。同理,公益部門的治理和內部控制、甚至連基本資訊揭露都不太及格的狀態下,很難避免核心利害關係人以資訊不對稱等權力控制方式主導事務,進一步損及其他利害相關人權益。

公益部門原本的角色即為獨立於公部門及商業部門之外,調節社會資源關注邊緣或弱勢。既身為資源的調節者,而本身的資源分配效率卻有待提升(甚至被扭曲),那麼我們可不可以說,公益組織治理及財務透明度問題也是台灣快速趨向不平等的原因之一?並不是歸責誰,而是這會不會是解決台灣快速趨向不公平的重要關鍵之一?

我們常提及的永續性(sustainability),指的是「將如何過生活的選擇權利留給未來世代」。然而現實狀況是,在討論所有的利害相關人時,最被忽略的就是這些未來世代,所以也才有這首「親愛的未來世代,對不起(Dear Future Generation: Sorry)」。台灣如果仍在快速趨向不公平,我們打算再沈睡幾個十年?還是到時再來討論誰對不起誰的問題?

(全文完)