在中國做功德:當 NGO 也成為弱勢/《她們的征途》書摘

編按:

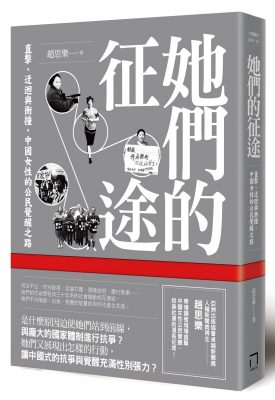

八旗文化於 2017 年 11 月出版《她們的征途:直擊、迂迴與衝撞,中國女性的公民覺醒之路》,作者趙思樂長期關注中國人權現狀、為港臺媒體撰寫中國民間運動相關之深度報導。趙思樂在本書中以採訪者的角色,帶領讀者闖入中國女性與當局司法抗爭的戰場,是一段漫長且未竟的征途。

《她們的征途》以 2008 年由 303 位各界人士發起、連署的《零八憲章》為分嶺,上半部書寫書中主要的女性人物分別如何主動/被動的踏上社會運動之漫漫長路;下半部則描繪她們對中國社會時局脈動的應對,以及在緊縮的空間中如何長出生命。

本篇為書中上部第 3 章「公民社會」中的〈NGO 裂變〉與下部第 10 章「七〇九」中的〈黑色星期五〉。前者呈現作者眼中,在中國劇烈的社會脈動下,NGO 的分化與流變;後者則如實紀錄了 2015 年 7 月 10 日──中國 709 維權律師大抓捕事件的隔天──政府官方是如何大動作的「清理」維權人士。

文/趙思樂 《她們的征途》作者、中國公民社會觀察與報導者

在中國 NGO 圈子內部,人們經常用「溫和」或「激進」來談論不同 NGO 的屬性,一般來說,「激進」意味著危險,「溫和」則象徵安全。但這種話語經常讓人感到困惑,比如李英強的立人機構(參考:李英強:從立人到福音)從工作內容看來是非常溫和的,但 NGO 圈子內部還是把它視作比益仁平更危險的機構。

在我採訪了 NGO 群體好幾年、自己也到 NGO 工作過之後,我才發現圈內人心照不宣的衡量一個 NGO 是否危險的準繩,其實是它與政權的對抗程度,而對抗程度又需要從 2 個維度來理解,一個是政治理念,一個是工作手法。

圖/Paul Garaizar @ Unsplash

從 2 個維度理解中國 NGOs

在工作手法方面,這 5 個機構的對抗強度由強到弱應該是:北京民間維權機構「公盟諮詢公司」(公盟)、愛知行、益仁平、傳知行、立人鄉村圖書館(立人);在政治理念上,順序則變成了:公盟、傳知行、立人、愛知行、益仁平,因為愛知行和益仁平作為專門議題機構,只是表現出對具體政策的不同意,而另外 3 個機構與當局則有著意識形態上的分立。兩相綜合,立人的風險被認為比起益仁平不相上下、甚至更大,就不難理解了。

至於中國 NGO 工作者、同時也是紀錄片獨立製作人的寇延丁,她個人雖然因書寫公民社會紀實而帶上了一點自由派立場的色彩,但她主持的殘障美術推廣 NGO,不僅在工作中儘量與官方部門達成合作,在理念上也謹守自己的議題,避免直接批評官方,而且將自己的工作描述為對官方政策的善意補充。

寇延丁。圖/@ 博談網

像寇延丁創立的「手牽手」(北京手牽手文化交流中心)這類機構是中國 NGO 的主流,它們為保障工作的可持續性而選擇完全的「去對抗性」。這類 NGO 常自稱為「服務型 NGO」,以示自己與公盟、益仁平、立人等「權利型 NGO」或稱「宣導型 NGO」相區別,即便公盟等 NGO 其實也是在為相應群體提供服務。

對中國民間來說,NGO 這個概念是舶來品,中國 NGO 最早的一批資金也來自境外的基金會,因此選擇用 NGO 承載自己事業的中國行動者,一直都存在與國外專業化 NGO 標準對接的問題。

獨立智庫「傳知行」的創立

傳知行創辦人郭玉閃與立人鄉村圖書館計畫發起人李英強從大學開始就是師兄弟,郭玉閃剛考上北大碩士的那年夏天,李英強去北京找他玩,24 歲的郭玉閃就對比他小 2 歲的李英強說,想要在北京弄個平臺,把兄弟們都一起找來。

郭玉閃對這個平臺的想像是「竹林七賢」式的。當時從北大西門往外走一點,有一個小院子,本來是個酒吧,倒閉了,郭玉閃一度想把它盤下來,或許再開個酒吧,又或許不開,他想像著一群兄弟以它為根據地,一起住,一起做點事情,至於具體做什麼,倒不是很重要。

立人鄉村圖書館創辦人李英強。圖/@ 自由亞洲電臺普通話

6 年之後,郭玉閃對兄弟平臺的執念沒有變成酒吧,而變成了傳知行:一群兄弟──傳知行在成立 7 年後才有第一個正式的女助理研究員──誰想要在這個平臺上研究點什麼,就研究點什麼。李英強想要研究稅收,就研究稅收;另一個人想要拍紀錄片,就拍紀錄片;還有一個人對農村醫療感興趣,就研究農村醫療。

積極獲取資助者的認同

郭玉閃的任務是給各人想做的事找錢。他一開始就對境內基金會不抱希望,因而把目標放在境外的資助。他首先在大大小小的基金會英文網站上找資料,瞭解各種基金會的資助方向,如果覺得對方可能會對傳知行的研究感興趣,他就給對方寫信,偶爾能獲得一些見面機會,在見面時他就使出三寸不爛之舌,用傳知行的理念打動對方。

郭玉閃不會開車,他的妻子潘海霞在好幾年裡負責用小破 QQ 車(中國汽車製造商其瑞汽車公司 2003 年出產的微型汽車)載著他,在堵塞嚴重的北京城裡四處去跟專案方見面。那過程漫長而艱難,因為大多數有中國專案的境外基金會更傾向於資助行動類的專案,像公盟和益仁平那種。

在李英強看來,郭玉閃做的這些事,他是做不來的。他說,在中國做 NGO 需要的就是人員工資,其他的場地費、差旅住宿費等都可以想別的辦法壓縮。他認為理想的方式是,資助者願意相信他這個人,認同他要做的事,然後給一筆錢,讓他用這筆錢生活並把事情做了,就算有了交代。

李英強眼中的郭玉閃:天生的組織者

然而國外基金會的資助方式正好相反,事務性開支更容易通過審批,而人員往往只有微薄的勞動補貼。郭玉閃的挑戰則在於,要按基金會的邏輯設計專案,把資助拿到,再想辦法調配專案裡的各種費用,使得不論有或沒有專案資助的工作人員都有基本一致的工資。

在資助方的專案制與自己想像的兄弟平臺之間,郭玉閃持續充當轉換器,年復一年,他忍受枯燥,也一定程度上犧牲著自己對研究的熱情和理想。「我原本想要做個學者。」郭玉閃經常對朋友這樣說,李英強則喜歡戳穿他,「玉閃是個天生的組織者,雖然他總是以為自己該做個學者,或者專心低調地做點什麼事。」

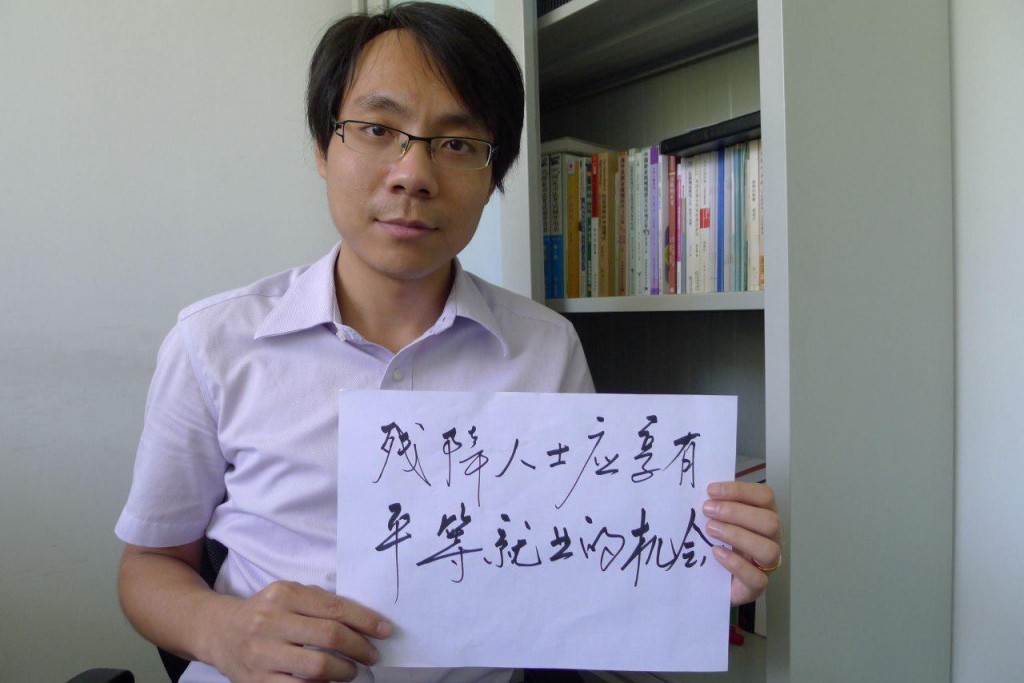

郭玉閃。圖/@ 公盟

陸軍創「益仁平」:實用主義為上

與傳知行的文人色彩濃重、因人設事不同,陸軍從創辦反歧視民間公益機構「益仁平」伊始,就認為機構是為專案服務的,專案是為議題服務的,而議題是為社群服務的。這顯然更符合國際基金會的期待。

陸軍對機構工作手法的選擇非常實用主義,他注重表現行動的建設性,著力於獲得主流媒體的報導。對於負面新聞無法報導、正面新聞總是告缺的體制內都市媒體,益仁平提供的諸如「B 肝大學生找工作」、「律師學者寄建議信」等非敏感話題,一度頗受歡迎,也確實推進了不少地方政策法規的細節修改和進步。

多點擴散、獨立發展,並與核心保持連動

益仁平的工作風生水起,項目範圍不久就擴展到 6、7 種反歧視議題。在機構內部,每一個議題設有相對獨立的工作組,其上有機構的理事會和一些功能性委員會,比如在機構內發生一次性騷擾投訴後,就成立了「反性騷擾委員會」。

圖/Mohamed Nohassi @ Unsplash

陸軍還有意識的不要一家獨大,這其中既有中國不允許民間組織跨地區運作的硬性原因,也是安全的需要,還有方便管理和多元化的專業性考量。在益仁平成立 2 年後,多個機構員工、志工和合作者,在益仁平的支持下,開始在不同城市創立工作方法類似的反歧視機構,一般情況下獨立管理和發展,但與益仁平保持一定的連動。

這些機構組成它們工作人員口中的「大益仁平共同體」,共同體全盛時期約有百名參與者。能做到益仁平這種規模的非官方 NGO 在中國恐怕絕無僅有,民間 NGO 員工超過 10 人的比例都很低,小規模 NGO 的負責人往往也不會感到有設置專業管理結構的必要。

黑色星期五

2015 年 7 月 10 日,星期五,上午 9 點多,四川省成都市區的一家民宿裡,莫之許坐在公用客廳裡喝茶,昨晚與他同住的福建省維權人士林斌,剛起床還在房間裡洗漱,我則在同一家民宿的另一個房間裡洗頭。

我們 3 人本不相熟,之所以會身處同一家小旅館,略有些說來話長。

我與現任端傳媒總編輯張潔平商量要做權利 NGO 報導的同時,我們還定下了 2 個人物報導選題,一個主人公是紀錄片工作者艾曉明,另一個是媒體撰稿人莫之許。在劉曉波入獄後的幾年,莫之許常與溫和自由派知識分子針鋒相對,一些人指責他造成內部撕裂,一些人認為他有著難得的決絕。激進的觀點加速這個爭議人物在主流社會的潦倒,他的妻子在半年前選擇離婚,莫之許自此開始過著居無定所的生活。就題材而言,這似乎是一個反映民間抗爭者命運的好故事。

中國維權運動者的暗夜

幾天前我到達成都,開始進行對莫之許的採訪。這家民宿的經營者是莫之許的朋友,如果沒有別的行程,我們就在公共客廳裡聊天。與我們同樣寄住這家民宿的林斌是出家人,有著「民主和尚」的諢號。他在福建山間掌管一座小廟,民間行動者往來不絕,居無定所的莫之許之前幾個月就曾在他廟裡暫住。後來林斌因為聲援當年 5 月底被抓、網名為「超級低俗屠夫」的維權人士吳淦,引起警方不滿,小廟被強制關閉,莫之許先行離開,回到自己的家鄉四川。林斌後來也到成都避風頭,他在前一天深夜才到民宿與莫之許會合,莫之許便讓他在自己房間的沙發上湊合一晚,如此林斌就不必登記身分入住。

同樣在這個星期五上午的 9 點多,在北京,這是維權律師李和平連日出差後回到家的第一天。5 歲的女兒李佳美好久沒見到爸爸了,纏著李和平不讓他出門上班。李和平疼愛又無奈,只好帶上女兒一起去辦公室。他的反酷刑專案辦公室同時也是維權律師們常碰頭聊天的「會所」,總是人來人往、熱熱鬧鬧,這個小姑娘也不是第一次去玩了。

這一刻,誰也沒有想到,危險近在眼前。

圖/Breather @ Unsplash

日日風聲鶴唳,救援成反射動作

7 月 10 日上午 10 點多,李和平剛走進辦公室,大批員警就跟著衝進了門。他們分頭行動,一些人負責搜查辦公室,另一些人要將李和平立刻帶走。然而意外出現的李佳美讓員警為難,他們只好允許李和平跟著去他家查抄的隊伍,把李佳美送回家交給王峭嶺。王峭嶺後來一直感恩女兒那天早上的撒嬌,否則她就見不到丈夫這被捕前的最後一面。

李和平隨即被押走,數 10 名員警在他的辦公室和家裡開始翻箱倒櫃的查抄。

圖/ @ Wikimedia Commons

另一邊,在成都安適的民宿裡,林斌洗漱完走進客廳。莫之許跟他打了聲招呼,讓林斌自己去廚房倒茶,就又低頭瀏覽手機資訊。林斌剛轉進廚房,突然一群黑影呼啦啦的湧入,莫之許趕緊抬起頭,看見林斌已經被一群員警團團圍住。員警讓林斌穿上僧袍拍照,顯然遠方有另一群員警負責「驗明正身」。民宿老闆娘見這陣勢已經嚇壞了,莫之許為免給經營民宿的朋友招來麻煩,主動提出跟員警去派出所說明情況。

我在房間裡擦乾溼答答的頭髮,隨手翻看手機,就看到莫之許發在一個共同群組裡的消息,說他正前往派出所。我立刻穿好衣服到客廳問老闆娘發生了什麼事,然後轉身就要去派出所找人,走到門口我又折回來,向老闆娘借幾張白紙,想著萬一能見到他們,要讓他們簽字,之後好作為聘請律師的委託書。

近一年風聲鶴唳中的生活,救援幾乎已成了我的反射動作。

「高效率」的維權者圍捕行動

我握著一卷白紙直衝衝的走進派出所,2 個員警叫住我問什麼事,我說找一個朋友,叫趙暉,這是莫之許的本名。員警正要跟我確認這個名字,我卻看見莫之許在他們身後正被另一群員警送出來。我和他對視了一眼,就對員警說一句「沒事了」,轉身往派出所門外走,莫之許也跟著走了出來。

我們離開員警的視野後,莫之許告訴我,林斌即將要被送去機場,而他自己因身分資訊未顯示任何案底,沒有引起過多懷疑。看來中國的維穩資訊系統和一般警務資訊系統是全然分離的。然而我們並不知道林斌被抓所為何事,只能看出事態嚴重,莫之許事實上也有參與對吳淦的救援。我們決定立刻離開民宿,以防警方有回馬槍。我們拖著行李,驚魂未定的坐進一家茶館,開始查看各種消息,才得知這半天裡,全國各地有大批律師和草根行動者同時被員警帶走。

圖/Marek Szturc @ Unsplash

我在一家香港媒體開有專欄,每週五是我的交稿日。這個下午,我坐在茶館裡,腦子一片混亂,一邊不斷刷新各路消息,一邊硬著頭皮敲出當週專欄〈黑色星期五〉:「被抓律師的人數仍在不斷上升,一時間人們都在聯繫自己的律師和維權朋友,確認他們的安危,每一個不通的電話,都引發一片片的驚慌……這一個星期五,大概會被記入史冊。」

到當天深夜,可統計的被帶走的律師和行動者已超過百人,有的在數小時的傳喚後就被允許離開,有的則從此失去了音訊。

中國 NGO 與維權運動的寒冬

7 月 10 日下午,一看到李和平被抓的消息,恐懼的陰雲瞬間籠罩了我。

我之所以格外驚慌,要從這一年剛過去的 6 月講起。6 月初,我把耗時 3 個月採寫的權利 NGO 報導交稿,本以為可以休息一陣子,但此時我突然收到消息──我的一名採訪對象被抓了。

被抓者叫郭彬,是廣州一家反歧視機構的負責人,曾經在益仁平工作,此事很有可能是打壓益仁平的後續。我與郭彬在 NGO 圈中有許多共同好友,我重新投入記者工作後也並未脫離行動者的圈子。因此郭彬被捕後,我與其他青年行動者一同投入到對他的救援中。

圖/ @ 中國禁聞網

郭彬是以非法經營罪被刑事拘留,與當時還在獄中的郭玉閃罪名相同。我想到,是不是可以針對「非法經營」這個常用於 NGO 工作者的「籮筐罪」做點文章,一舉兩得聲援郭玉閃和郭彬。於是,我跟夥伴們決定舉辦一場法律研討會,這對於政治案件救援是十分常用的手段。我們特意邀請了李和平、江天勇等人權律師團的核心成員參加,以便研討會計畫產出的聲援連署能獲得人權律師團的支持。

7 月 4 日,我們順利舉辦了法律研討會。7 月 7 日,我到成都開始採訪莫之許。7 月 9 日,我和夥伴發布聲援郭彬和郭玉閃的連署,過百名人權律師團的律師參與。然而,7 月 10 日,過半數參與過研討會的律師都在被警方帶走之列。

在李和平被抓時,其中一位與會律師就住在他的會所裡,這位律師被控制數小時後獲釋。他給我發來消息說,員警在他的公事包裡翻到了我們研討會的文件。那個員警拿著文件還特別興奮的說:「哈哈!找的就是這個!」

圖/Tauno Tõhk / 陶诺@ flickr, CC BY 2.0

逃亡路上,打壓才要開始

我開始仔細回想籌辦研討會的種種細節,想起李和平的與會是由我邀請的。我發出的會議資訊說不定還留存在他的手機裡。在成都悶熱的夏季,我的頭皮開始發麻,手腳變得冰冷。跟莫之許商量後,我們做出一個民間抗爭者遇到風險時十分常見的決定──跑。

我們準備第 2 天一早出發。我關掉手機。他則找來幾個本地朋友打了一宿麻將,這實在是非常四川人的作風,我在麻將房裡拼幾張椅子迷迷糊糊的睡了一夜。第 2 天,他的另一個朋友開來私家車,把我們送到數百公里外的鄉村,住進一家「農家樂」。這類農民自建的鄉村旅館處於法律的灰色地帶,如果跟主人關係好,可以無需任何形式的登記。

在「逃亡」的路上,我開了一下手機查收資訊,居然出現了一個好消息:郭彬獲釋。

對 NGO 的打壓似乎告一段落,而對律師和維權行動者的打壓才剛剛開始。

在中國做功德:當照顧者也成為弱勢

時間:1/23(二)19:30-21:00

地點:臺北市中正區羅斯福路 2 段 9 號 12 樓(敏隆講堂)

票價:200 元

活動洽詢電話:何昱泓 0937053244

延伸閱讀: