【書摘】一條新臺幣 1500 元的人命

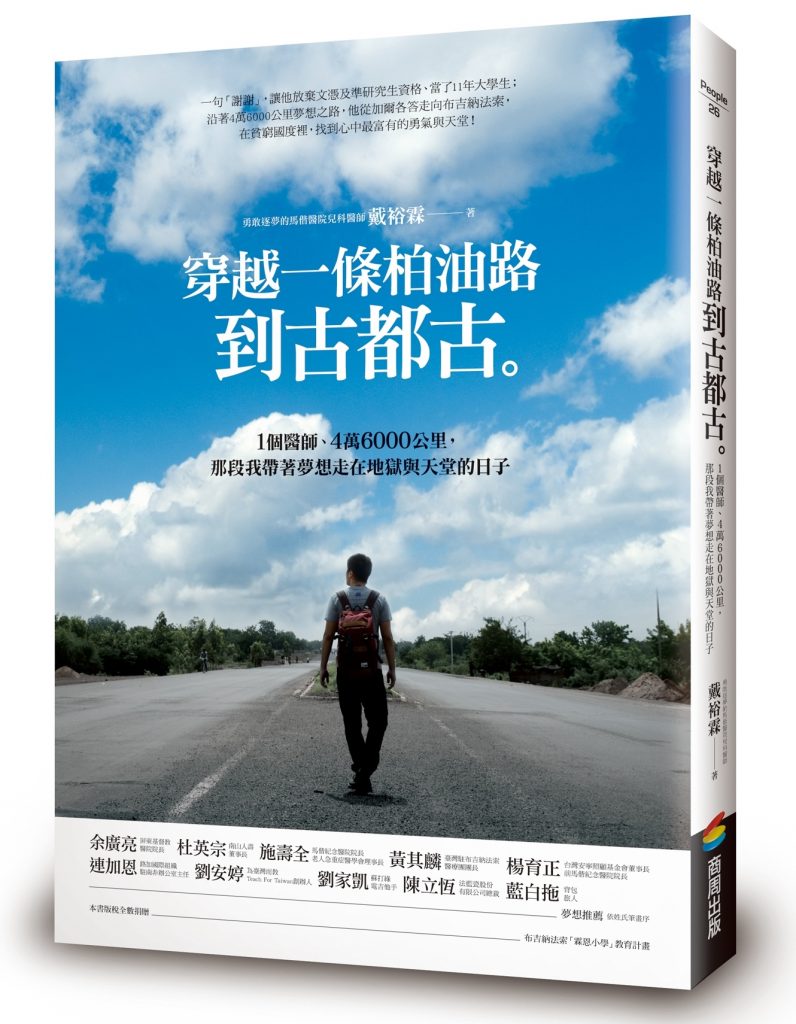

文/戴裕霖 本文摘自商周出版《穿越一條柏油路到古都古》

人生並不如想像的那麼美麗,亦不如想像的那麼醜陋。──莫泊桑(Guy de Maupassant,法國作家)

第一次見到克萊門(Clement),是在布吉納法索氣溫仍有攝氏 20 度的冬天。他不知從哪打聽到的消息,在友誼醫院有群臺灣醫師可以免費幫忙治療傷口。

當他坐在診療椅上,捲起牛仔褲褲管,露出整整纏繞著 2 隻小腿的繃帶(或許說是裹腳布更貼切些)。看得出來繃帶重複清洗多次、早已缺乏彈性。

慢慢拆開繃帶後,可以看見一球球色彩繽紛的棉花黏在大片傷口上,不斷流出膿水及黑色膏狀的傳統藥膏。稍作清潔擦拭,我才看見傷口真正的樣貌───烏黑壞死的組織、鮮紅色亂竄的血管、乳白色的脂肪、以及鵝黃油亮的膿瘡……布滿了雙腿長達超過 10 公分以上的傷口。

沒想到,這麼嚴重的傷口竟已淌在膿瘡血水裡 5 年不見天日。就算我和助理全帶上口罩,仍抵抗不住撲鼻而來的惡臭。

克萊門的傷口,5 年來不斷擴散發炎化膿

手術前,病人請先買好所有耗材

實在讓人難以想像,這麼大的傷口竟陪伴一個人多年。接下來,唯一的治療方法只有手術。因為擔心他誤會國外來的醫師有什麼「特殊魔法」,我仔細地說明:「等你傷口的感染得到控制後,就必須做清瘡手術甚至植皮手術。」

克萊門立刻點頭說好。看到這樣的反應,我反而不確定那代表著「同意」還是「了解」,抑或是君子之國的禮貌性回答了。

經過幾次保守性的約診換藥後,某次他竟然遲了幾天才回診。追蹤之下才發現,因為傷口急劇惡化,讓他疼痛難耐甚至痛到無法走路。

看著傷口比往常滲出更多的腐爛組織液,持續飄散出酸餿惡臭……我知道大事不妙了!感染嚴重惡化,必須緊急將他排入手術名單,才能減少感染來源並徹底清瘡。

我和他解釋要立即開刀, 要不然傷口繼續蔓延, 未來必須切除更多的組織。但我心裡明白, 自己遲遲沒說出那句最殘忍的話──「最糟糕的情況, 你有可能需要截肢……」

雙親過世、年近 30 歲已娶妻生子的他, 全家人就靠他在古都古市區的小攤位賣酒和雜貨過活。我不斷祈禱抗生素與手術清瘡能帶來最大的效果, 我必須讓 2 位不到 5 歲、天真活潑的男孩們, 有一個好手好腳的爸爸。

沒有全民健保的布吉納法索, 病人在開刀前必須自行買妥手術需要的一切物品:手術針、縫線、點滴、針筒、手套、紗布、抗生素……住院以及術後照顧的費用,更是隻隱藏在後的吸血野獸,啃噬著家中寥寥無幾的財產。

在布國,時有所聞患者在手術當下才發現缺少某些耗材,家屬因來不及購買,主刀醫師只好依手上持有多少物品決定開刀程度;有的患者甚至住院住到一半因沒錢買藥,而被迫中止所有治療,直到有錢再繼續醫治。

無價的生命,在世界許多角落仍是會被許多有價事物所衡量。

克萊門的首次清瘡手術,在團長黃醫師的操刀下順利完成了。回診換藥的那天,拄著拐杖的他身旁多了一位中年婦女,原來是他視為母親的阿姨。阿姨在我面前行了一個布吉納式的傳統蹲禮───雙臂交叉在胸口,雙膝微蹲、低頭表示敬意。眼中流露出感激,不斷用方言夾雜法文連聲道謝,感謝我們幫助克萊門解決長久的苦惱。

布吉納式的傳統蹲禮,是長老或德高望重的長者才配得起的禮節。收到這樣的大禮讓我受寵若驚,更讓我珍惜「醫者與患者同在」的緣分。

友誼醫院的手術室,20 年前連冷氣都沒有。如今,靠著臺灣國合會的捐贈,已有許多手術床及相關儀器,造福有需要的患者

付不起新臺幣 1500 元的手術費

手術後,我請他在家務必天天換藥。但換藥用的生理食鹽水,對他們來說費用實在太高,只能請他將自來水煮開、放涼後泡腳。

幸好,克萊門住在古都古市區,還有自來水可用,許多住在鄉村的病人,必須挑水、燒水來換藥。煮一次水,就要走上一段路提井水、花錢買木柴,花費一番心力煮開的水,用來燒飯做菜飲用都不夠了,又有多少人能好好照顧傷口呢?

可能是克萊門的傷口照護太差或是長期缺乏營養,2 週後回診,我們發現傷口復原狀況比預期緩慢。鮮紅肉芽組織與黃白油亮的爛瘡仍在搶食雙腿,我們的「魔法」失效了,必須安排第 2 次小型的清瘡手術。

這回不如上次順利,光手術所需的耗材就要價新臺幣 1500 元,但克萊門因上次手術耗材與住院費已用盡他所有積蓄───新臺幣 2000 元。這次,他怎麼樣也湊不出錢來了。

「我沒有錢,我不要再做手術了。」萬念俱灰下,他和其他布國人民一樣,對於自己做不到的事全交回給天意。

「怎麼辦?再這樣下去,一切都會回復原狀。他的傷口好不容易有點起色,就像烏雲背後露出的一絲陽光,我怎麼能放手?」

錯雜的思緒下,我突然想起一篇網路文章《在雲林難忘的一夜》中,臺大雲林分院某位醫師說過:「我們可以讓病人因病而死,卻不能讓病人因貧而死!」沒錯,患者可以放棄希望,但醫師不能放棄患者。

隔天,我用盡全力騎著腳踏車,衝到克萊門家中請他一定要回來。因為我們決定為他動用醫療團役男們私下準備的急難救助基金(經由好幾屆醫療團役男存下的一筆救助基金),讓他心無旁騖動手術。

很開心的是,動完這次手術後傷口狀況良好,並且讓他擺脫以往不離身的拐杖。

不過,事情開始出現變化,就在第 2 次手術後,克萊門回診開始變得不固定、三不五時爽約。我必須不斷連絡、要求他回診,讓我們確認傷口復原情形。到最後,他甚至再也沒出現了。

對比術前他請求我們協助的誠懇,簡直判若兩人。難道手術一完成,他認為再也不需要我們了嗎……我們的手術醫治了他傷口的疼痛;但他的不告而別,卻在我心中劃下一道傷口。

在我回臺前,我騎著腳踏車經過克萊門家門前,還是忍不住停下了腳步、往裡面張望。沒有看到他的身影,我幽幽地嘆了一口氣,自己真的失去了一位朋友。但又暗自慶幸他不在,因為我不知道該用什麼樣的態度來面對這位「落跑病人」。

忽然間,我聽到有人在大街上很用力地吼叫著:「Jimmy!」叫聲掩蓋住車水馬龍的吵嘈。

啊,那是克萊門!他們一家人在路邊攤用餐,兩位小男孩興奮地大叫,阿姨也開心地對著我揮手。在我還沒意識到前,雙手已經興奮地朝他們揮舞,嘴角微笑不自覺拉開。

原來,我以為的內心傷痕都是自己想像出來的!對布國人來說,曾經是朋友,便永遠是朋友。整段「友誼破裂」的肥皂劇,只是我內心的獨角戲。到頭來,我只是為了得到他們的道謝和稱讚,滿足「我把你醫好了」的自尊心,而陷入「我對你付出,你就要回饋」的框架中。

這才意識到自己揮動著「大愛」、「拯救世界」的旗幟,在付出棉薄之力後,就希望對方用自己期待的方式熱烈回應。什麼「醫學人文」、什麼「以病人為中心」的醫者心,全在我天真浪漫的熱血下消失的無影無蹤。

說實話,我們都是彼此人生中的過客,有幸在今生的光影中交錯,只要做我們應該做、也能做的事便已足夠。至於,有沒有留下什麼,已不是那麼重要。當我們曾真心為另一個生命努力,就是最美好的回憶。