余孟勳專欄/不願意、不知道、做不到:公益責信的結構困局

1960 年代的基隆港因為成為國際運輸的吞吐重鎮,迎來了璀璨繁華的美好時光。當時的碼頭工人站在全球化熱潮的最前沿,不管是高人一等的薪資待遇、燈紅酒綠的私生活或堆滿客廳的舶來品,無不眩目的昭示著這似乎永久保值的榮景。

然而,到了 1990 年代晚期,隨著國際經濟環境的變遷、資本無情的轉頭流向成本更加低廉的區域,這股全球化的力量便倏地甩開基隆。除了港區進出變得蕭條、小吃攤及茶肆(茶鋪)乏人問津,同時被斷鍊的還有碼頭工人的中年人生,最直接的影響就是沒有其他專長所以轉職困難。但更為殘酷的是,過去因工作或娛樂而長時間待在港區、缺席家庭生活,如今在家的時間長,必須面對低存在感或與妻兒形同陌路的無奈現實。已逝的風光對比如今的落魄、經濟壓力和家庭關係的雙重夾擠,便成為這群工人無法言說的難堪苦楚,一步一步的將他們推向深淵。

《靜寂工人》一書梳理出了新自由主義波瀾之下,這些翻來覆去、大起大落的真實人生,但魏明毅原本打算研究的卻是基隆地區自殺率高居全臺前位的現象。不爬梳過往,便難以明白這群人現在所面臨的生命困境;換個角度看,如果不仔細端詳覆加於所有人之上的結構,便無法理解身處時代洪流之中所能做的有限選擇。

歸責到個體總是容易的,「年輕時太匪類」、「好手好腳的怎麼不去工作」、「精神有病」等標籤一旦貼上,就可以不必再花心力去理會──尤其在這資訊爆炸的時代裡,注意力只能維持幾秒。但背後更重要的意義是,不理會結構問題就不必承受那巨大的無力感,也就是微末個體與巨大結構的反差、「不管怎麼做都很難改變現實」的無奈。

圖片來源/https://goo.gl/kJhrl4

NPO 財務不公開,也有結構困局

如果用類似的結構觀點來看 NPO 的透明度,可以將問題更深入的剖開。剛開始也是只看結果就急著下判斷,「怎麼會連基本的財報都不公開?」、「NPO 就是不透明難怪被電」、「一定有鬼」之類的。但隨著這 5 年來理解愈多,慢慢覺得事情有點不對勁,尤其是當開始問「為什麼?」,才發現這件事遠比表面看起來複雜。

NPO 不公開財務資訊,至少有幾個原因──

不願意:害怕被公眾看得太清楚而出現爭議,進而造成負面形象;

不知道:不知道需要公開財務資訊,或不知道要公開哪些資訊;

做不到:沒有錢或沒有人(包括人力和專業技能)。

這些敘述看起來都是個別 NPO 的問題,但如果轉換為結構的語言──

不願意:報表都按時交給主管機關了(或經會計師查核了),而且常常來評鑑/稽核,沒有另外公開的必要性;

不知道:法規又沒有強制公開,或規定至少公開什麼報表;

做不到:捐款人或補助單位都要專款專用,沒人捐助行政費難以進行。

這些語言聽起來很熟悉?每個 NPO 被抨擊財務不透明時都說差不多的話?正是這樣的結構語言,在大眾與 NPO 之間劃出難以相互理解的鴻溝。大眾在乎的是不透明的「結果」而不是原因,但 NPO 強調的是造成不透明的「結構」,對話沒有產生真正的交集。甚至可以說,由於個別 NPO 對於「是否要財務透明」的選擇藏身在結構問題之後,一來很難精準的對個別 NPO 問責,二來提出的對策無法治本還事倍功半。

圖片來源/https://goo.gl/W0qyvo

舉例來說,慈濟在 2015 年遇到的諸多質疑,回應是均依法辦理。由於現行法律並無規範 NPO 的資訊公開義務,所以慈濟未公開完整財務報表──究竟是法律不夠完備,所以無辜,還是慈濟本身抗拒揭露?該歸責誰便顯得模糊。而主管機關衛福部迫於群情激憤打算加強查核,實質上完全無助於財務透明,因為 2 者根本不是同一件事。不透明不直接等於有弊端,這些防弊措施增加了監管的密度及成本,卻可能對改善民眾、政府及 NPO 三者之間的信任關係沒有直接幫助。

因此,儘管結構問題難以撼動,加以釐清仍是必要的。但需要強調的是,這不是要卸除個別 NPO 的責任,而是唯有將結構與個體選擇之間的關聯說清楚,才能更好的識別,同時也將焦點從個案轉回通則,從更廣泛的層面尋求整體的改善。

原地踏步的責信環境

對於個別 NPO 的評估並不少見,但針對整體環境卻不多。為了便於理解結構,此處先將責信環境分為 3 大面向,每個面向各包含 3 個子項目。以 10 年做為跨距,就每個項目思考「NPO 的責信環境是否相對改善」並試著給分。10 年是因為結構變動需要較長的時間才能辨認,而公益勸募條例施行迄今正好 10 年;給分的尺度則為 [-2] 明顯退步、[-1] 稍微退步、[0] 差異不大、[1] 稍微進步、[2] 明顯進步,然後取簡單平均數。

整體來說責信環境是沒有進步的,如果嚴格一點來說,就是退步。

其中又以法律層面的問題最大,有關組織治理(董監事的任期、利益迴避、義務與責任等)的規範仍然處於真空狀態,不僅 NPO 的運作存在操作空間,更可以利用 NPO 持股控制營利事業、跨域弱化了企業部門的治理,而且也對公益信託之類的新興型態束手無策。至於財務透明的最低標準,雖然內政部已在擬訂「社會團體法」強制一定規模以上的社團揭露資訊,但也僅限於內政部主管的 NPO,社福慈善團體由衛福部主管便不在其列,而更根本的「財團法人法」10 年來多次進出立法院,一直停留在「只聞樓梯響、不見人下來」的鬼打牆情境。勸募條例管募不管捐的問題始終存在、行政程序上過於偏重事前審查,對於網路募款、群眾募資等新型態募款則顯得力有未逮。

公益部門本身大致持平,雖然自律機制有所成效,能力建構或創新仍有限。自律聯盟成立 12 年,NPO 會員從 30 個到現在超過 200 個,影響力逐漸擴大。但自律機制受限於自願性質、缺乏強制力及罰則,而且存在一個悖論:過度依賴自律反而阻礙自律發展。原因是缺乏法制的最低標準時,自律只能下修為最低標準,便無法拉動整體改變。整體的能力建構及創新則主要仍受限資源不足,特別是缺乏較有力的支援系統,像是智庫組織或願意投入基礎能力建設(infrastructure)的大型基金會極為有限,學術機構則游移向社會企業等新興領域,生態系統可能進一步弱化。

圖片來源/https://goo.gl/PXKmZR

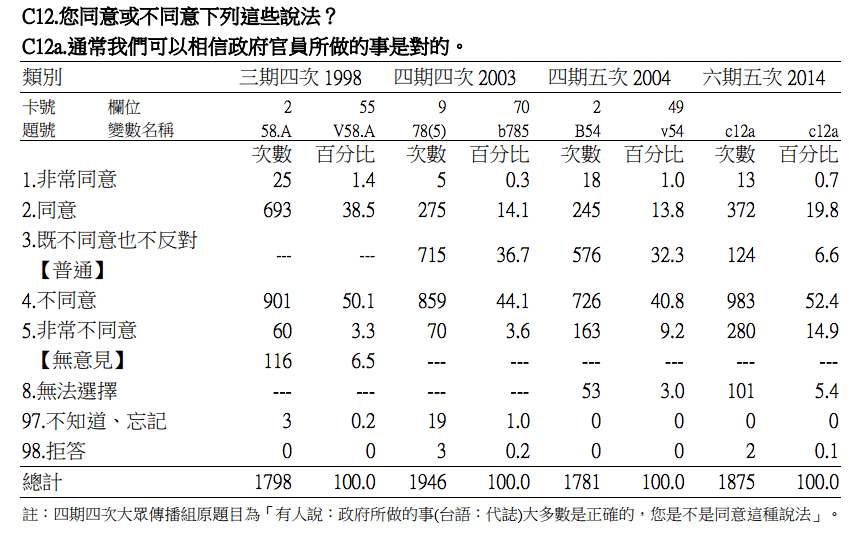

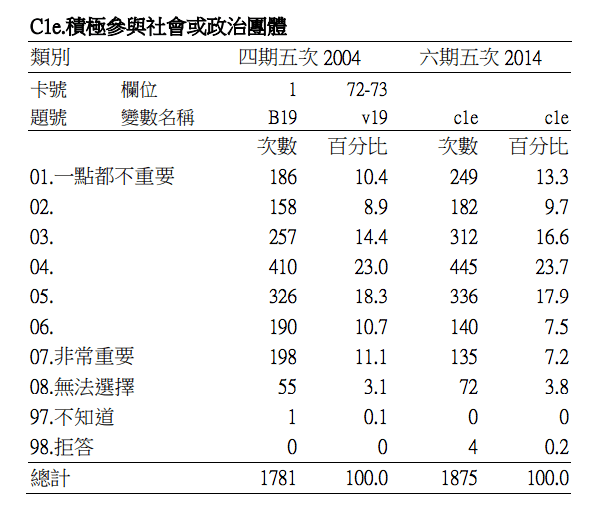

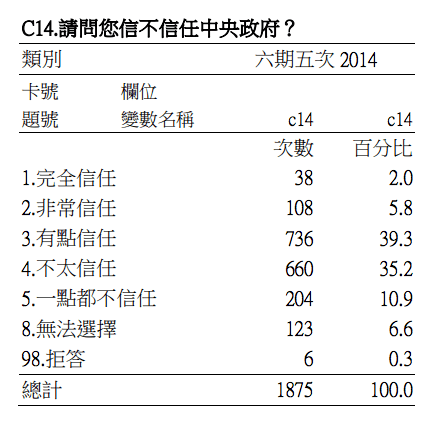

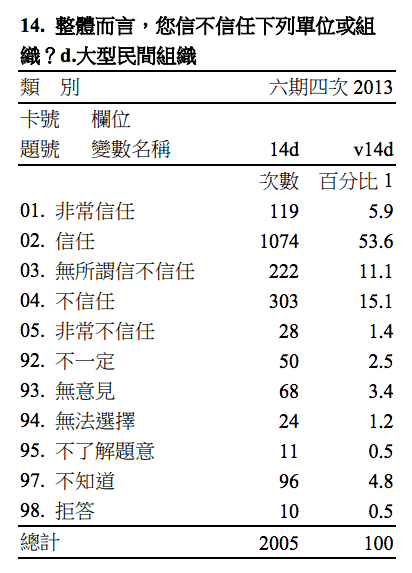

利害相關人的部份也變化不多。社會資本在此指的是公眾對於 NPO 或政府的信任,雖然沒有直接可比的量測,但或許可以從社會參與的意願及信任感等相關調查中看出端倪。依據 2014 年中研院的社會變遷調查,受訪者認為「積極參與政治或社會團體」重要的比例較 10 年前下降近 10%(註 1)、較信任大型民間機構而不是政府(60% > 47%,不過這份調查是在紅十字會及慈濟爭議事件發生之前)(註 2),而且不認為「政府官員做的事一定是對的」比例增加 17%(註 3)。也就是說,大眾較相信大型公益組織,但願意參與的程度在下降。

此外關於績效評估,政府部門主導的評鑑難為大眾所信任,而第三方的績效評估又因為缺乏資訊及資金而乏人問津,但搞錯方向的績效評估比沒有還慘,所以暫時還沒發展也未必是壞事。最後,溝通的管道不多,例如幾次爭議風波在媒體及談話性節目獵奇式的引導、刻意調動群眾的情緒下,能夠理性討論的空間相當有限,也常得到奇怪的結論加深彼此的不信任。

簡言之,目前的責信實踐是在法治基礎架空、過度依賴自律、缺乏支援系統,以及公眾善意及溝通效率未能提高的僵固環境之中,這是在檢討個別 NPO 責任時所必須要理解的。然而這樣的概觀不免過於簡略,實際上,各個面向之間彼此扣連交錯才是真正的結構。

與利害關係人建立信任關係

首先,民眾對政府的缺乏信任,遞移成為對 NPO 的不信任感。覺得政府總在做錯的事、無法盡好監管的角色,隨著 NPO 爭議事件接續發生,這樣的印象更為加深。對政府而言,回應政府失能的指控最簡單的方式就是加強監管措施,反而無法看見要求 NPO 財務透明、邀請公眾共同監督可能更省事有效,因為法律真空,要等制訂與授權更花時間。但加強監管仍有成本及能力的極限,而且並未解決財務不透明的問題,便讓民眾對 NPO 的信任感不增反減。

其次,NPO 對政府加強管制的反彈,造成自律與他律的對決僵局。因為對政府行政干擾的不滿,NPO 便高舉自律的大旗。但這種「只要自律、不要他律」的二分法修辭愈是走到狹獈處,愈無助於改善這個困境。應該思考的是,自律有其極限,而且看來捐款人的信任正在消減,他律能夠做什麼、應如何修正?什麼才是有效而干擾最小的手段?財團法人法如果通過, NPO 的法律遵循成本一定會增加,但會比當前的公眾猜忌造成的直接或潛在損失高嗎?

最後,公眾善意的降低及溝通不暢,限縮了 NPO 的運作彈性,更加深 NPO 的 M 型化。公眾既無法完全信任,又沒辦法與 NPO 有效溝通,便只能在資金用途上多做限制,像是指定專案用途。而缺乏行政費捐助的情況下,唯有本來就財力雄厚或名氣昭著的機構能維持或擴大運作規模,否則就得自我剝削或壓迫內部權力位階較低者,方能將行政成本轉嫁出去,而這當然壓抑了 NPO 揭露資訊的意願。長此以往,對公益部門的發展絕不是好事。

循著上述的簡要分析,在結構上就是要立法/修法和資料開放,個別 NPO 能做的就是邀請利害相關人溝通和參與事務。假如褪去「責信」這個拗口的名詞,說穿了關鍵就是「信任關係」,絕不只是財務透明這個表面問題。

將眼光放遠,走出結構陰影

基於這些理解再回頭問「NPO 為什麼財務不透明」,也許就能看到更細緻的紋理。

在相同的結構之下,不同條件的 NPO 當然有著不同的能動性、也就是能夠挪騰或選擇的空間。即便 NPO 以「這是結構困境不是我們的問題」為拒絕改變的托詞,利害相關人仍可以校正對於 NPO 的要求及期待,也可以多幾分包容、或投入資源陪伴它們成長(尤其是中小型組織)。

然而僅關注短期的、立即可見的改變是不夠的,因為結構問題才是未來發展的關鍵。利害相關人必須持續在正確的要緊處施予壓力,否則公益部門只會繼續籠罩在相同的結構陰影之下,形成另一種與時代脫節卻又觸碰不得的「千年傳統」。

(本文原刊於臺灣公益責信協會 2016 年度報告,NPOst 獲授權轉載。)

註解:

1.

2.

3.