在此之前,請直面街頭的他者/《無家者:從未想過我有這麼一天》推薦序

編按:

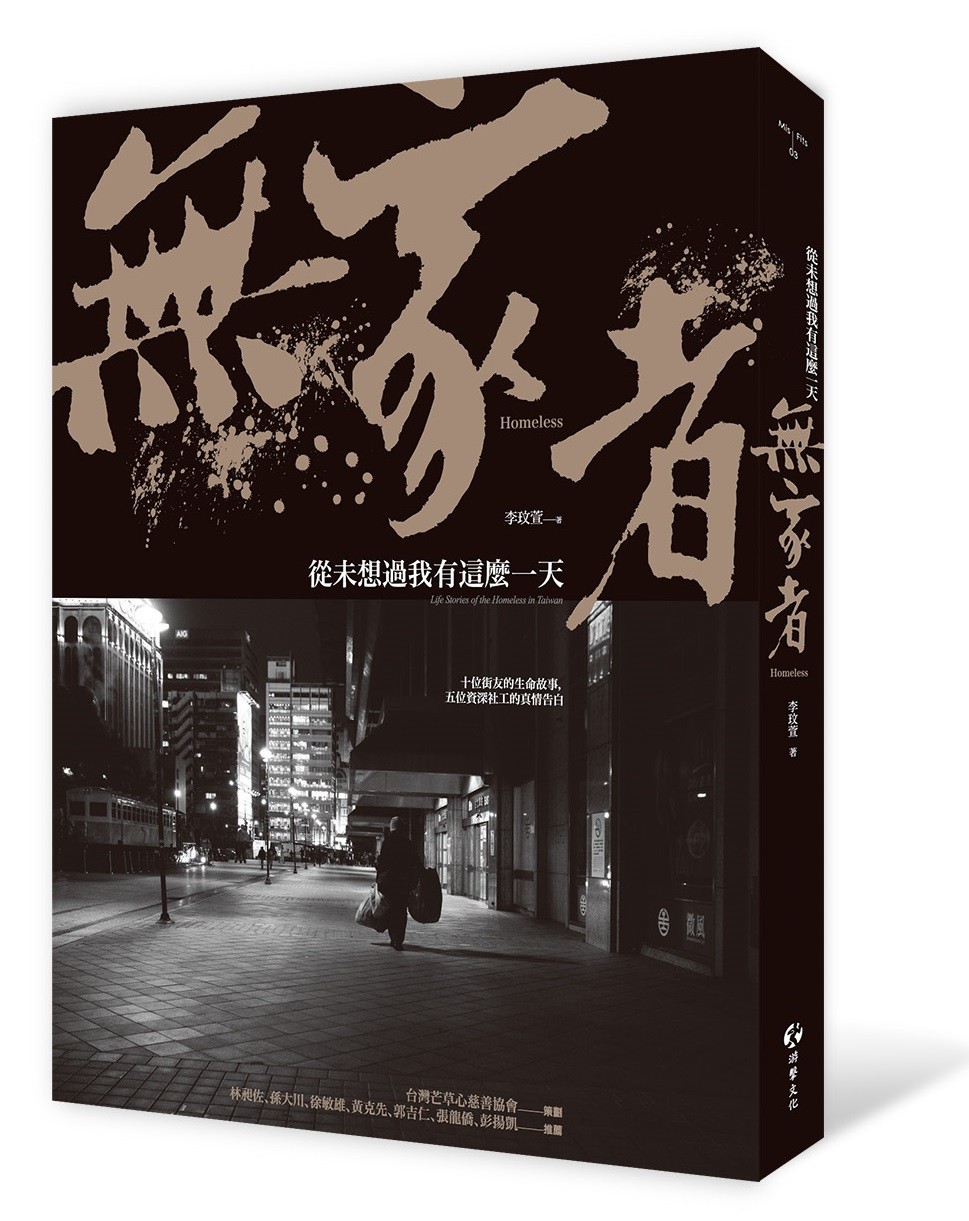

游擊文化與芒草心協會合作的新書《無家者:從未想過我有這麼一天》將於 12/5 上市,囊括 10 位無家者的真實故事,5 位資深社工的真情告白。這些街友,曾經是軍人、商人、工人、保全、更生人、幫派分子、身心障礙者,卻都在社會變遷與個人困境的交織下,流浪街頭。

本篇為臺大社會系黃克先老師為其撰寫的推薦序,提醒我們思考如何看待街友,以及助人工作者所面臨的挑戰。

文/黃克先 臺大社會系助理教授

從「流浪漢」、「遊民」、「街友」到這本書提出的「無家者」,這個露宿街頭的群體有著最多的代稱,如同走馬燈般一個換過一個。這意謂著這群人背負的社會歧視如此沉重,指稱他們的名詞或許一開始並無惡意,甚至出於扭轉之前刻板印象的善意,但一旦開始使用,便開啟了另一個被汙名的過程。同時,詞彙的轉變也表示隨著更多資訊的取得,對這群體有更深入且多面向的認識後,人們努力思考更恰當的指稱。

然而,「無家者」這個名稱也值得進一步深思,究竟這裡的「家」指的是物質性的家屋居所、具血緣關係的親屬網絡,還是具法律意義的結合形式,或泛指一個讓人感到安心、穩定、相互照顧的互動場域?在現今政策、社會福利實務、NGO 的服務宗旨中,對於「家」,又採行哪種定義?依據特定定義下的倡議及實作,會排除或促進哪一群人的利益,背後又反映了什麼樣的社會願景?

我之所以接觸這個議題,來自於多年前的替代役經驗;當時被分配到臺北市社會局的我,每天的例行工作就是在辦公室替社工接聽電話,其中最常接到的就是市民通報他們發現了無家者;他們或憤怒地投訴對方如何占據公共空間,妨礙「他們的觀瞻」、「用路安全」或影響他們的生意,或出於憐憫希望社會局能幫助無家者找到更適合的棲身之所,不要讓他們在狂風暴雨或極寒酷熱的天氣下露宿街頭。

然而,接到通報的社會工作者時常很無奈,他們頂多只能被動前往現場訪視、詢問是否願意接受安置或柔性勸導離開,無法真正解決「遊民問題」。當時鮮少直接面對無家者的我,懷抱著改造社會不平等的熱情,停留在口舌的「站在蛋的那一邊」理念,暗自批評那些中產階級市民缺乏包容,也認為社工的做法很官僚,沒有嘗試更積極的作為。

直到回國任教並重新接觸這個群體後,我才發現事情遠比我想像的複雜,如同本書第一部分呈現的 10 位無家者,這群人的背景極其複雜多樣,如今我們看到的無家狀態,往往是他們盤根錯結的人生演變至今的小結。

這一群人不論出身、成長、工作經歷,乃至後來成為無家者的過程,彼此差異甚大,雖然或可歸納出某些因素或生涯模式(例如較為破碎或失功能的原生家庭、缺乏學歷及符合當前經濟發展趨勢的技術、城鄉或跨國遷移的經歷、身體障礙或精神困擾、染上毒、賭、酒癮等),但也有些無家者不乏顯赫的學經歷、賺錢淹腳目的富貴時光,或曾擁有令人羨慕的親密關係或家庭生活。單純訴諸特定社會結構中的劣勢地位或失能的社會組織,並無法讓我們完整理解這群人,有時甚至會過度受害者化(victimize),看不見他們的拚搏、折衝、算計、堅持及抱負。

從另一個角度來看,他們今日的處境也是由過往一個個的「選擇」累積而成,只是這樣的選擇並不像人們手上拿著 10 元硬幣在便利商店猶豫要喝紅茶或綠茶那樣單純、容易選擇,他們常常是在有限資源下,對於「個人尊嚴、男性氣概、生活形態、物質欲望、個人嗜好歡愉、朋友情誼」等做出取捨,而在選擇過程中,同時也混雜著對何謂美好生活、公平、道義及是非對錯的想像。

儘管他們背景各異,卻因共同遭逢的劣勢生存環境及社會汙名而有相同的命運。由於無家可歸,他們必須露宿於風雨交加、冷風熱浪之間,進入待遇微薄、毫無保障、備受歧視、毫無自主性的勞動力市場,也必須忍受他人或冷漠或排斥的眼神、言辭乃至於肢體暴力。在某些心靈幽微的時刻,他們會遁入生活的陰暗面,有些人在戒除及復發各種癮頭的輪迴中苦苦掙扎,有些則在街頭恃強凌弱,或遊走於法律邊緣,利用各種手段壓榨或欺騙其他無家者以賺取生活所需。不過在清醒或轉念的光明時刻來臨時,他們也會頓首、覺悟或從中找到讓生命繼續往下走的力量。

無家者,帶給這個自認為走向文明的社會一項極大的挑戰:當我們看到一群露宿街頭、物質生活條件不佳的陌生人,應該如何理解與面對他們的「苦難」處境?又該做些什麼或不該做些什麼?要想成這是他們個人自我選擇的後果,必須自行承擔,或應該認為他們是種種外在結構因素壓迫下的產物?幫助他們會害了他們嗎?因為保守衛道人士會說,這反倒縱容放任個人惡德,而進步人士則會說,這掩蓋了背後更根本的結構性因素而使改革停滯在擦屁股式的救助。

即便選擇幫助,幫助的手段、方向及程度也是一大難題:什麼是應該被改變的?(酒癮、毒癮、破碎的家庭關係、工作態度,或消費習慣)助人者要做到什麼程度迫使或驅使對方改變?無家者在肉體及心靈上至何種程度的難受,仍可被視為激勵他們的動力而不是旁觀者的道德卸責?例如,提供充足而舒適的庇護所或豐盛的飲食,是否抑制了街友找工作的動力,使他們依賴外在資源;但什麼都不做或提供品質不佳的資源,是否有損於街友的尊嚴或無視於他們的苦難?在立法及政策方面,倡議者的努力要做到什麼程度,才不會被視為緩不濟急、或只是知識菁英與組織工作者的自我滿足成就?

不管你如何看待上述難題,也無論你在意識形態上的立場為何,都必須先直面這群陌生的他者,而非用排除、驅趕或漠然的態度視之。這本書提供了一個機會,它可以是回答上述一連串問題的起點。

這個社會中仍不乏主動與他們接觸的團體及個人,社會工作者就被賦予這項職責,許多政府資源也透過社工輸送至無家者手中。然而由於每位無家者的背景、經歷及處境都相當不同,加上他們個人先天能力及後天擁有的支持網絡往往比一般人匱乏,因此倘若仰賴傳統的社會工作助人方法,常常有極大侷限。

許多遊民工作者也反映這份工作,讓他們備感挫折,期待「案主」充權及自主自立的「個案工作目標」總是遙遙無期,工作中看見的,往往是戒不掉菸酒毒癮、欺暪助人者與善意親友、健康情況日益下滑等負向指標。因此,在與無家者亦敵亦友、亦師亦徒的關係中,許多實務工作者發展出非主流的社工實務工作方法,運用更複雜的等式換算資源投入與預期成效,為主流定義的「夢想」、「健康」、「人生」,塗抹上更多層次的想像,而在界定「案主」與自己的關係時,則拉出更豐富的向度,不讓官僚制度的指標綁住自己與個案,而是放寬對世界的理解、拉長時間等待改變的契機。

這說來十分抽象又「不專業」,但由本書第二部分幾位臺灣遊民社會工作先驅所分享的工作經驗中,讀者便可領略箇中奧義,十分值得當前臺灣實務助人者深思。

透過本書無家者及第一線工作者的分享,也讓我們感受到,當前政府面對遊民問題的侷限。由於中產階級民眾對無家者的負面觀感及其意見能見度較高,也由於都市開發及觀光發展的商業考量,以及福利官僚體系的滯礙和戶籍制度的限制,讓政府體制內幫助無家者的工作人員處處受限,不過即便如此,這些公部門的社福人員仍在各種鬼打牆的無力感中與無家者一同搏鬥。

除了公部門,在政府與無家者之間,也需要更多中介團體,方能找尋無家者人生可能性與主流社會結構間隙之間的嵌合處。這些中介團體不只需要「專業」、「專職」的工作者,也可以包括有志於組織無家者的一般大眾。芒草心協會可說是臺灣無家者工作領域中極具活力、創意及實踐力的團體,至今已開發出幾項令人耳目一新的方案,致力於消除一般社會大眾對無家者的狹窄偏見,拉近他們與社區之間的距離,同時積極帶領無家者走入校園及其他社會角落,破除人際相處間的無形隔閡。

今日社會有越來越多的風險,即便自認為物質條件受到保障的人,仍有可能墮入無家可歸的困境。同時,如果我們把「家」的定義放寬為「讓人感覺安全及自在之處」,則許多人即使在經濟條件、社會聲望或物質滿足上令人羨慕,但在精神或社會關係上,卻也陷入無「家」可歸的困境中。

這種類似文明病的症候有時的確反映了社會發展誤入歧途,但有時也突顯了個人需要另類生活的想像來突破人生的盲點。無家者在資源極度匱乏及脫離主流社會軌道的生活狀態下,恰恰可能提供這種生活智慧。許多志工、社工或助人者在長期接觸無家者後,都有這樣的反省,他們認為是無家者豐富的生活經歷及豁達的生命態度或另類的人生觀察,圓滿了他們自己受困於組織規範、旁人期待、固態生活想像的生命。透過認識無家者非主流的生存模式,我們每個人都可以重新思索什麼是人生當中的必須。