年輕社工與無家者 1000 多個又哭又笑的日子/《你不伸手,他會在這裡躺多久?》書摘

社工李佳庭在街頭 4 年多、 1000 多個日子,陪無家者活下去!從 2014 年開始在芒草心慈善協會擔任遊民外展社工及街遊專案社工,她既非永遠正向,也非一直處在厭世狀態。今年(2019)她於寶瓶文化出版《你不伸手,他會在這裡躺多久?》一書,記錄社工的真實日常,書摘節錄自書中 3 個篇章的部分內容,「我們只能讓個案不要死而已。」這是李佳庭發自內心的吶喊。

故事的開始

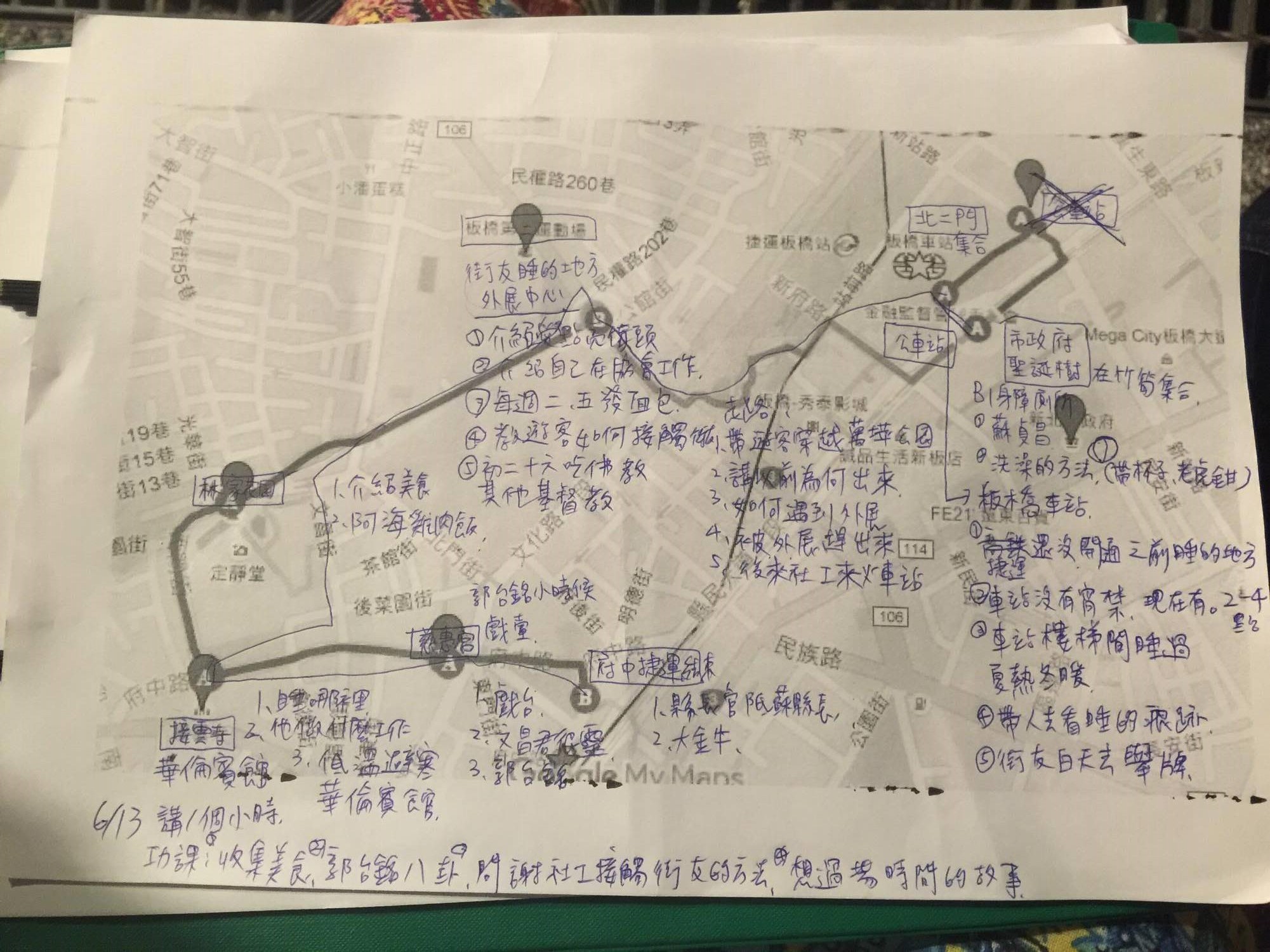

我在一個非營利組織⋯⋯芒草心慈善協會當社工,而社會倡議是我工作的一部分。社會倡議聽起來很厲害,但其實也沒有,就是澄清大眾對無家者的污名與 誤解,讓無家者自己說自己的故事,被更多人看見。

於是,我很常出去簡報或是街遊(註 1)。與遊客互動時,我會跟他們說無家者不是好吃懶做、不是不願意工作、不是像大家想的那麼壞等等。因為講過很多次了,有時候腦子裡就像裝了開關,按下去,就會跑出很多政治正確,聽起來很弱勢關懷的話。

我甚至有時候一邊想著其他事情,一邊放任嘴巴自己動。不過,我其實有很長的時間,我覺得我在欺騙大家。

我的個案就是不想工作啊!我陪他去就業服務站,為了改善他在意的外表,幫他染髮、幫他填表格、載他去面試、拜託老闆錄用他,最後,他說太累,連嘗試都不願意,所以老闆錄取他,他還是沒去上班。之後,無論我怎麼勸,他卻連跟我去找工作的時間,都不願意開給我了。

但,我還是必須一再地跟社會大眾說:「無家者大多是因為健康狀況、年齡、學歷等因素,而被主流市場排除,並不是他們天性懶惰。」就算個案們再怎麼機車,例如,不珍惜我替他媒合的工作機會。上班兩小時,因為圖書館不能抽菸,就飆罵清潔公司主管三字經而離職。努力存了很久的錢,因為又跟人打架而賠光光,而我也曾經發生晚上留在辦公室,被拿著大鎖的個案找上門來⋯⋯。

圖/寶瓶文化提供

每一次發生這些事,我都只能在腦中,一直不斷告訴自己,這是個案,不是每個人都這樣。這些是例外。我努力把社會大眾覺得感人的事情寫在粉絲頁上,但我並沒有說出來自己被破口大罵,走離開個案很遠後,才蹲在西門町的人行道旁邊大哭的事情。

我努力呈現他們閃閃發亮的地方,用力忽略那些讓我傷心的部分。但,這樣實在太累了,我沒有正向到那種程度,我也是會難過、會受傷、會哭的人,我辦法擠出那麼多光明面給大家看,所以我的文字生產越來越少,我也越來越不喜歡自己自欺欺人。

我甚至對自己生氣。 為什麼我沒辦法像 Carl Rogers(註 2)一樣有同理心? 為什麼我不能全然的接受個案的真實樣貌? 為什麼我是這麼差的社工⋯⋯不管發生什麼事,其實我並不氣個案,我最氣的是對個案生氣、嫌惡、疲倦的我自己。

於是,我開始叫自己不要那麼硬撐了,我寫不出來溫馨感人的小故事,就是寫不出來。違心的話,就不要說。當我不再勉強後,我反而更有餘裕去思考那些遊民壞脾氣,或我認為他們做了壞決定背後的原因。

雖然,我目前還是沒辦法寫出街友溫馨感人的小故事,但心情的輕鬆狀態比努力正向,努力假裝心裡住了 Carl Rogers ,好了很多。

我現在一樣整天唉唉叫,但至少叫得很暢快。我演講一樣是講那些,但我開始不避諱去談政治不正確的部分。是啊,就是有街友不工作,就是有街友脾氣很壞。但你仔細想想身邊的人或你自己,你應該也有認識類似的人吧?他們的差別,只是有沒有家而已。

無家者不是乖寶寶、小白兔,他們有他們的算計,他們有他們的純真,他們有時候很機車。

他們就是人,我也是。

這就是我每天服務的對象。

無家者才是故事的主人

我常常去外面演講,推廣我所負責的計畫,雖然大家平常看不出來,但其實我對我們家的遊民導覽員,很沒有自信。

我大概已經陪著導覽員走超過一百次吧,但一直到現在,我還是每次都在導覽中,感到焦慮。

我在腦中,會對他們嘶吼:「等等⋯⋯你現在說的東西,跟我們約好的內容不一樣啊。」「你講話為什麼要這麼沒精神?你的抑揚頓挫呢?」 「你衣服破掉了啊。不要一直駝背⋯⋯」 「那個明明超重要,你不要這麼隨便帶過去啊⋯⋯」 「你忘記講那一段了啊⋯⋯」

我永遠處在很想提醒導覽員的狀態,但我又要跟自己說一百遍,這是他們的舞台,要讓他們好好發揮。要正向充權。 幸好遊客們都很天使,給我們的回饋都很好,但我心中就是這麼龜毛。老實說,以一般的導覽水準來看,我並不覺得我推廣的東西有及格。

那一天是某所學校來預約導覽,他們一開始就選了我心中的菩薩社工路線,也就是由獻忠社工導覽的路線。我非常喜歡聽獻忠社工帶導覽,因為他在萬華深耕十年,知道的非常多。他更會針對遊客想聽的東西深入講解,變化性大。

圖/寶瓶文化提供

那一天,我與伴走志工在台北市的高溫下一起導覽。學生很乖巧,不過,來自中南部的他們,幾乎家裡都有田產,所以很難理解沒工作、沒飯吃的遊民,為什麼不去種田就好。 趁著陪學生去洗手間的時候,我問他們覺得導覽如何,因為我想記下來,以後可以改進。

回去後,我打電話問老師,整場的導覽效果怎麼樣,我很有信心獻忠講得很棒。我原本預期老師會提到,我們可以再如何設計教案或簡報來配合導覽,但沒想到老師卻說:「導覽是很好啦。但,我還是覺得,如果是由無家者自己來講,一 定會更棒!」

什麼?老師,你有聽過我們家其他導覽員講過嗎?他們講話很常跳針,又發散去講蔥跟韭菜的差別,偶爾還叫大家投票給宋楚瑜喔。我滿腦子疑問地問老師為什麼。

「因為我們的學生與街友的距離很遠。但如果學生們能有機會去聽街友們吃什麼、做什麼,甚至直接與街友們說話,我想他們比較能去思考,當家當只剩一包行李的生活是什麼模樣。獻忠社工說得很好,但他,畢竟不是他們。」

我的心被老師的話打中了。 就算我們這些人平常到處去講無家者的議題,但,我們畢竟不是他們。就算我心中覺得他們的表達能力不夠好,就算我可以立刻講出他們的一百個缺點,但他們自己才是故事的主人。無可取代。

我們只能一直讓個案不要死而已

在新北地區,處理遊民的社工人力非常吃緊。

三個社工要跑整個新北市,還要加上主動來機構求助的個案們,我們根本連出辦公室都很難。所以如果接到民眾陳情某處有遊民的話,我們會先請轄區派出所,幫我們查人籍資料,是不是我們服務過的個案,然後抽空過去看他,協助他醫療、安置,或是找工作之類。

不過,大部分的時間,光是坐辦公桌接電話就忙不完了。剛到職時的三個月, 我都還沒有機會在上班時間,去街頭上主動發掘遊民。以我們的人力編制,只能被動的應付前來求助的個案。

可是真正弱勢的個案,可能連走進來我們機構的能力都沒有。他可能不知道有這個資源,或他可能連走都走不動。還好機構有夜訪志工,每週都會去公園的訪視路線找遊民,給他們熱食,還有我們中心的資訊,讓他知道有需要的時候,可以來找我們。

而光「誰是遊民」,就可以吵很久。 剛被房東趕出來一天,算遊民嗎?睡在議員辦公處門口四個小時,算遊民嗎?六十五歲,有身心障礙手冊的遊民,該由老人課、身障課,還是我們遊民外展中心處理?更生人出獄後,沒地方住,算遊民嗎?女性被家暴,從家裡趕出來 一天,算遊民嗎?

圖/寶瓶文化提供

如果在街頭的,通通算遊民,我們三個社工有辦法接下整個新北市街頭的人嗎? 林萬億教授畫了一條清楚的線,「遊民定義為經常性露宿,超過兩週者」。但當一個在外頭睡了三天,虛弱來求助的個案站在你面前,你真的能硬下心來說: 「你沒睡街頭兩週,不是遊民」這種話嗎?

其實,露宿越短的個案,反而越好處理。等習慣街頭文化之後,要回到一般人的定居型生活就很難了,於是外展社工還是會看情形收案,但收了之後,往往會被後端的工作人員抱怨:「你們不是常常說案量很大嗎?這種明明就不符合收案標準的,為什麼要收?」 但是當個案站到他們面前陳情或投訴時,他們還不是一樣會收。差別就在於個案有沒有站在你面前而已。

另外這陣子,我在做方案核銷,我發現主管單位給我們的經費,大多都是熱食或衣服等等物資的錢。 「我們為什麼不多申請一點人事費啊?說是輔導方案,但通通都是便當錢,至少該要個輔導的人力吧?」 「有申請啊,但他們不會給啊。」

這三個月,我發現,其實個案們缺的並不是物資。物資很好處理,發泡麵、給毛巾、提供洗澡的地方。募集這些物資容易,又有業績。 但他們吃完泡麵、洗完澡之後呢?還是沒有穩定工作,還是沒有家庭支持,還是沒有人生目標啊。

很多住在安置機構的遊民,我們把他身體養好了,存好錢了,讓他出去了,但他過了幾個月,又喝酒喝到路倒送醫。一切從頭歸零。 如果沒有人好好陪伴他,瞭解他心裡的洞,刺激他產生行為改變的動機,陪他走過辛苦的過渡期,想辦法連結更多社區支持,讓他回歸社會,重新站穩,那麼,我們只是不斷在做重複的事情而已。

這些都需要時間,而以目前的人力編制,我們根本很難做到深入的服務。我們只能讓遊民不要死在路上而已。

但如果你是民眾,你會讓你的捐款,成為機構的人事費用?還是看得見的毛巾、泡麵、寒冬暖暖的外套? 大家都希望是後者,所以我們只能一直讓個案不要死而已。

註 1:街遊社工:協助策劃以街友為導覽者的「街遊」導覽行程。期盼更多人能透過不同、多樣的視角,走入臺北,了解街友的生命經驗,並打破諸多對街友不友善的刻板印象,改善汙名。

註 2:卡爾‧羅傑斯( Carl Ranson Rogers , 1902 年 1 月 8 日- 1987 年), 20 世紀美國心理學家,人本主義的創始者之一。

延伸閱讀