遭爆性侵之安置機構少年:「寧願被丟到感化院上手銬腳鐐,也不願待在那裡被拳打腳踢。」

近日南投某機構(以下簡稱「機構 A」)遭踢爆安置少年在機構內集體性侵事件。此機構在 104 年已被衛生福利部社會及家庭署(社家署)評鑑為「丁等」(評鑑內容包括董事會功能運作、人力資源、財務管理、硬體設備、公共安全、專業服務、權益保障等),然而直至 105 年 4 月公布評鑑結果後至今,仍有 7 名孩子被陸續送入。

自民國 86 年少年事件法(少事法)修訂後,安置機構於焉而生。其用意在於,許多青少年犯行輕微、被同儕影響、行為雖偏差但仍可教育輔導、原生家庭環境複雜等,其行為沒有嚴重到必須進入過去所謂的「感化院」或少年監獄(今日已轉型成矯正學校的明陽中學),卻又不能再將之丟回狀況堪慮的原生家庭,或任其繼續與其他容易影響行為的朋友在一起,因此出現了中介的「安置機構」。

司法單位以少事法將此類輕犯裁定委託給安置機構,此即為司法安置,最多可安置 4 年;另有許多少年自幼家庭功能異常或遭遺棄、兒虐等狀況,則由社政單位出面、經社工評估後依「兒童及少年福利與權益保障法」(兒權法)安排進安置機構,稱為社政安置。亦即,會進入安置機構的孩子,有可能是因為犯輕罪而進入,或因為家庭功能失常而受安置。

少事法的重要推手、臺大法律系教授李茂生受訪時強調,當年推動安置機構,用意在於讓這些孩子能在其中獲得行為與心理上的調整與教育,給他們更多的選擇權,讓他們有能力在回到社會之後,得以有自我的力量重新選擇人生。亦即,安置機構必須是一個有矯正、教育、輔導功能的中途點,並非只是一個給少年吃喝住宿的「收容中心」。

然而,如此立意良善的安置機構,爾後這 20 年內發生了什麼事?

爆發院內性侵而遭偵辦。但性侵並不是此次被踢爆的機構 A 唯一的問題。事實上,據許多司法從業人員所言,青少年時期面對封閉與高壓管訓的團體生活,在性欲的探索與生存手段之間,性侵並不是什麼奇聞。其他安置機構也曾發生,感化院亦然,監獄更是幾乎難以避免,人在高度壓迫的環境下以「服務」換取人身安全或零用金的情形也所在多有。

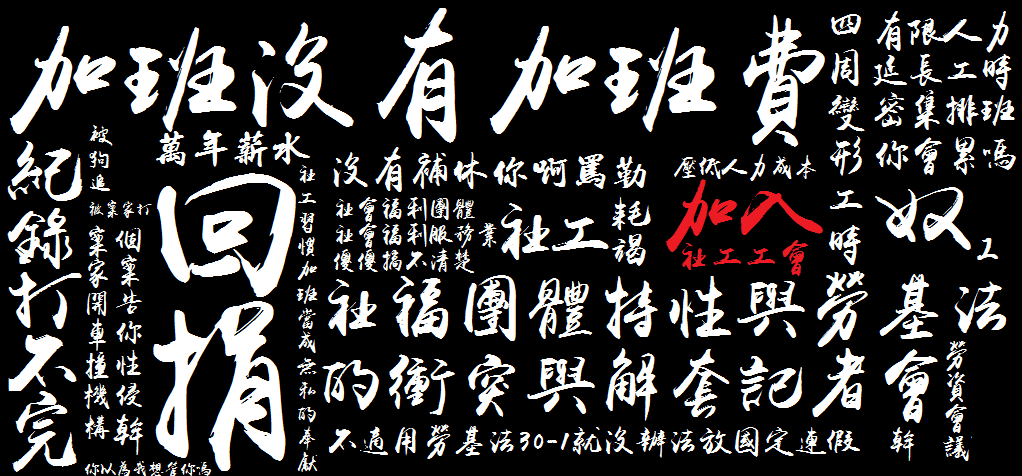

圖片來源/https://goo.gl/YWeLa4

全臺最嚴峻的安置機構,比感化院還糟

機構 A 的另一大問題,在於它是公認全臺上百間安置機構中,環境最嚴峻的安置中心。

「大家都知道,機構 A 不收的、連機構 A 都管不動的,其他機構就不會收了。」曾在機構 A 待過、如今已離園的少年甲說:「裡面的老師也都會說,這裡就是我們的最後一站。全臺各地管不住的小孩都往這裡送,如果這裡還不收,那就只能進感化了。」

進感化是怎麼回事?過去所謂的感化院,就是今日的少年輔育院及誠正中學,所謂的「送感化」意指法院裁定感化教育後,將少年送到輔育院或矯正學校。然而,輔育院美其名「輔育」,事實上就是剃了頭關起來,剝奪你的自由,犯錯時上個手銬腳鐐關到禁閉室或處罰房,形同坐牢,是如今處分少年犯罪的最後手段。

如今還未滿 20 歲、擁有穩定工作的少年甲,自幼父母便不在身邊,與祖父母輩同住。上了國中之後功課壓力大,開始逃學、逃家,後來開始多次進出少年觀護所(少觀所),最後被裁定安置在某安置中心(機構 B),當時的他 15 歲。

「我在機構 B 待了快一年,打架鬧事很多次,被通報後直接被法院丟到機構 A。進去之後發現全臺各地有很多跟我一樣的人,都是在原機構管不動之後被送到那裡去。」少年甲說。

少年甲進機構 A 的第一天,機構裡的生輔組長就當頭給了下馬威:「你打架進來的是不是?很會打啊?要不要來跟我打一架,看你打不打得贏我?」

接著就是一連串暴力管教的開始。據少年甲及其他已結案的離園少年表示,「老師」們動不動就開打,呼巴掌、動拳頭都是稀鬆平常,做錯事的小孩輕的長跪在上百人面前示眾,態度差的直接抓著往死裡打,伏地挺身做不下去就起腳踢踹,國小高年級的孩子被拽著拖進廁所痛毆,誰再不聽話就一路從前廳打到後院,打到孩子發抖、說不出話為止。

圖片來源/https://goo.gl/oUpn9y

哭叫是常有的事,喊救命是家常便飯,超收高峰期上百個少年在裡面,圍觀一個孩子從頂嘴到被來回拖行暴打,沒有人敢反抗。即使你只是乖乖的在裡面不打架不鬧事,也可能因為一個眼神、一句話而被呼巴掌,或「只因為老師心情不好」而被毒打。

這些安置少年,有半數以上都從暴力的家庭或學校環境中出來,被裁定安置到這裡,卻落入另一個暴力場域。少年甲說:「家裡的暴力還比較好啦,至少爸爸都是喝醉酒打人,你還知道什麼時候該提防,在機構 A,我們根本不知道自己什麼時候會被痛打。」

「老實說,進感化比這裡好太多了。」少年甲說:「我後來根本待不完原本被裁定要待的 2 年,受不了脫逃,被抓去感化,在裡面遇到十來個曾在機構 A 待過的人,全都異口同聲說寧願待感化也不要待那裡。」

安置機構存在的目的,就是為了避免輕易把還有希望、理當給予二次機會的少年扔進感化院(輔育院),如今一間安置機構的存在,竟然比感化院還惡劣。諷刺的是,機構 A 裡的老師還經常以此要脅:「你再不聽話,我就把你送感化。我講一句話你就會被送過去。」並且不斷強調送感化有多可怕,以此恫嚇不知道輔育院情況的少年。

事實上,除了手銬腳鐐與被監禁,相對於閉鎖型的安置機構,能見度較高、較能受觀護人、法官、矯正署等多方監督的輔育院裡,不僅沒有人會(敢)隨意動手,還會安排課程讓少年們就學,從國小到國中、高中的課程都有。然而在機構 A,就學並不是個受關注的選項。

圖片來源/https://goo.gl/EcGYH6

去不了學校去工作,薪水被抽成還負債

「我進去的時候是休學狀態,之後直接被他們送出去工作。事實上我也不想去上學,因為他們的連坐法讓我覺得很糟。」所謂的「連坐法」,亦指如果 4 個孩子一起上學,其中一個人鬧事,不只這個人會被揍,揍到身上出現瘀青和傷痕,第 2 天每個人還都一起被禁止上課。

「大家都知道這間機構很可怕,唯一的好處就是會不斷想辦法讓我們出去工作,裡面有些還沒符合法定年紀、14、15 歲的也都會被送出去工作,然後我們賺到的薪水他們就抽 10%。」機構 A 不斷跟少年們說他們很窮,這間以基督教背景紮根在地社區的安置機構,一直以來就以「奉獻」為名,從工作少年的薪水中抽成,理由是「你們在這裡白吃白住,用水用電吃這麼多,當然要有所奉獻」。

事實上,根據少年甲所言,被送去附近工作的孩子通常只在機構吃了早餐,之後午、晚餐都在外面吃,回去機構變成只是洗澡睡覺。對他來說,這間機構沒有提供輔導計畫、沒有矯正教育、沒有團體活動,那麼開銷究竟在哪裡?更別提其硬體設備與人力,原本依法只能安置 19 人卻超收到最高 106 人,每個人平均獲得司法或社政單位 1.8 萬的補助,再加上半數以上工作少年上萬元的薪水抽成,相對於其精簡的勞動人力,累積餘額是否相當可觀?

如果不想出去工作,想念書怎麼辦呢?「想念書就更要工作,因為學費要自己付啊!所以我們裡面有很多人都會『念書念到欠他們錢』。而且老師會不斷找你麻煩,逼你出去工作,你就是不能沒事在宿舍閒晃,不然就會被命令去拔草、洗廁所之類的。」

「我之前待的那間機構 B,根本不可能有這種事,老師隨時都在關心你,更別提動手打人了。回想起來,那裡真的才是最快樂的地方,真的就像家一樣。」

圖片來源/https://goo.gl/tMzmVN

結構之下,做法迥異

此次事件爆發後,許多人指出機構 A 的「困境」是結構性問題,因為資源少、人力少、社政單位的評鑑無法干預司法單位的決定等,許多人甚至讚許其從不挑個案,「來者不拒」。然而,機構 A 不僅是結構性問題中的犧牲者,還可能是個別檢視之下最劣等的範例。

因為同樣面對結構困境,同樣一個孩子只有平均約 1.8 萬的補助金額,其他機構卻必須負擔合理的人力比(司法安置 1:4,社政安置 1:6)、幫孩子出學費(單學期學費可高達百萬以上)、準備大量餐食給發育期的少年,並且安排各種團體活動與處遇(即輔導計畫),同時耗費大量成本來維持合法的硬體空間。

此外,司法安置的少年不同於社政安置,雖然可能同樣出身不友善的家庭與環境,除了如同社政安置常見的兒少身心情緒議題,司法安置的孩子有更多外顯的行為議題,所需的人力與處遇成本更高,必須投入更多的心力與輔導,才能緩慢的改變其心理狀態與行為。更別提許多少年還有毒癮、身心障礙等情況,根本不是一般機構有能力處遇的。

如是,我們就此看到一個不斷輪迴的惡性循環:資源窘迫的機構沒有人力去負擔更多難以管教處遇的少年,被迫拒收。司法單位於是被迫將裁定安置的少年丟到「來者不拒」的機構 A(不提供處遇服務和教育、不符合法定人力比,成本低到有本錢「不挑案」),且其自創立之初就主張軍事化管理,孩子們在裡面都可以「乖乖聽話」。

以暴制暴真的有用嗎?社會標籤的集體排除

然而,「聽話」是安置的目的嗎?面對人生出了常軌的青少年,在發展到如今,心理學、犯罪學、社會學、教育研究如此蓬勃的臺灣,我們依然還相信「壞小孩就是要打」才「有用」嗎?「有用」指的又是什麼?

「如果打有用,那關就有用了。」少年甲說,如果用打的有用,那當初丟在少觀所用關的就有用啦,何必再送來安置中心?「其實對我們來說,愈打就只會愈壞而已。我在機構 B 的時候常打架,雖然我不知道自己那時候為什麼老是這麼衝動,但我感受得到老師們真的都為我們好,非常關心我們。但後來到了機構 A,那就不只是打架而已了。」

「我們很多人在裡面學會逞兇鬥狠以應付暴打、投機取巧以應付動不動就搜身搜寢室,甚至這次爆出性侵,我在的時候也發生過啊!只是他們沒有通報而已。」少年甲說:「剛進去的時候打一、兩次還有用,第三次之後就全心只想著反抗、比狠、鑽漏洞,打到最後真的管不動了就直接被送感化。而且他們放任我們這些在工作、年紀比較大的去替他們教訓年紀比較小的國中生,原本不會動手的人在裡面也開始動手打別人,替他們以大管小。有人脫逃了,他們也是叫我們出去找,找回來再一頓毒打。」

圖片來源/https://goo.gl/SkUXs9

事實上,評鑑丁等的機構 A 憑藉的就是這種「打才有用」的社會觀點存續至今。「老師們在外面對社區的人都很斯文客氣,平常不鳥我們,觀護人來看我們的時候就會特別關心幾句。或者在這之前跟我們說:『等下自己知道要講什麼吧,少在那裡亂講話。』不讓我們告訴別人。而且大家都覺得他們是基督教機構,一定會如他們口中所說是『愛的教育』,所以就算大家稍微知道一點,也覺得『打一下無妨』、『要這樣才有用』。」

於是,學校的老師和社區的店家默許孩子因為前一天被打而不去上學或工作;孩子被打到必須(花自己的錢去)看醫生、有內傷之虞時,醫生即使不相信心有畏懼、不敢言說的孩子是「不小心撞到」,也默許毆打繼續發生;機構裡原本不會打人或「只」會呼巴掌的社工或老師,也從原本的默許到最後迫於管教壓力或受同事影響而開始拳打腳踢。

犯過錯的人,就沒有人權了嗎?

「我脫逃之後,不斷告訴法官和觀護人說我們在裡面受到什麼樣的待遇,可是沒有任何人相信我,後來我就直接被送感化。之前裡面也有人受不了,不斷跟觀護人要求要轉機構,結果我們後來聽說他也被送感化了。」少年甲說:「過去機構 A 裡面的老師也會說這種話:『你去說啊!看法官是相信我還是相信你啊!』外面的人也會說『一般小孩不會這麼壞啦,就是壞小孩才會關到這裡,當然要打啊!』可是那種打法,如果是他們自己的小孩,根本就不會這樣說了。」

走過家庭破碎、失親、多次進出觀護所、安置機構、感化院,如今靠自己的力量自立工作、不曾再「做錯事」的少年甲,至今想起過去被安置在機構 A 的日子,依然會不斷做噩夢,甚至曾找過精神科。他反覆強調那段日子「很可怕」,除了可以出去工作,其他都像輔育院。

然而這一切,無論是向觀護人還是法官,無論如何反覆訴說,都沒有人相信。他脫口而出:「難道犯過錯的人說的話就再也不可信了嗎?難道犯過錯的人就再也沒有人權了嗎?」

圖片來源/https://goo.gl/sa8ZYJ

錢從哪裡來?

回到所謂的「結構性困境」。無論是資源不足、人力稀缺導致性侵與暴力事件頻傳而無法阻絕,究其源頭終歸都在於「錢」。以其他安置機構計入硬體維護、處遇成本、人力資源、基本生活開銷等計算,一個孩子每個月最保守估計必須要 3 萬元以上才足夠,機構卻只能拿到平均 1.8 萬元。這之間的差額全由安置機構自行負擔,當然也就被迫在評估自身資源後挑選處遇成本較低的個案。

「那些所謂的『評估』當然都很有道理啦!」臺大法律系教授李茂生說:「評估自己沒辦法收、沒有能力收司法少年,或只敢收飢寒交迫被迫偷竊的可憐少年。但臺灣有這麼多可憐少年嗎?沒有啊!所以就產生了這麼多空床位。那些真正需要的人,有資源卻享用不到,只好全丟到機構 A 任其自生自滅啦!」

「說穿了,這就是社會排除。」李茂生指出,學校裡會有各式各樣的學生,安置機構裡當然也會有各式各樣的情況。針對不同的情況給予不同的處遇,是擁有社福專業的安置機構必須具備的能力。如果沒有這樣的能力給予相應的處遇,機構就必須自行去開發、尋找。或者說,社政單位就必須投入資源讓機構有能力去做到這件事。

圖片來源/https://goo.gl/BM722c

對機構來說,所謂的「司法安置」是國家的法定業務,理當由國家買單,因為這件事原本就要做,並非承辦機構心血來潮拿來沽名釣譽。然而司法與社政單位之間卻出現嚴重的斷裂:做評鑑的社政單位管不到法官把孩子丟去哪裡(即使那裡被評為「丁等」),評鑑做完之後也沒有餘力和財力做到完整監督;裁定的司法單位明明是司法機關,卻必須負擔後續處遇的成本,手上還有永遠送不完的孩子不知道該放哪。

「法院是裁定的機關,雖然到現在每個孩子還在維持 1.8 萬這種 10 年前的行情,但它能吐出這些錢已經很好了啦!我今天抓到一個犯人丟進監獄難道我還得負擔監獄的費用嗎?當然是矯正署要出啊!」李茂生強調,後續處遇的成本理當由社政單位負責,且評鑑並不是做完就沒事了:「如果今天總共只有 19 個床位,卻超收到 106 人,那麼多出來的這 87 個人,社政單位就應該要去挖出 87 個床位── 87 個願意收、有能力收、真正能做到安置處遇的機構床位,而不是評鑑公布之後就沒事了,後續的監督也沒落實。」

「所謂的『犯罪少年』,法院管的是『犯罪』,社政管的是『少年』啊!」李茂生再次強調。

然而,前端評鑑、分配資源、後端監督,社政單位扛得起嗎?依李茂生所言,「這件事情如果沒有刻意去編列預算,循著人性的發展自然安排,是不可能會有這筆錢的啦!」事實是錢就是這麼少,預算的編列就是不會到這裡,衛福部社家署根本沒有財力和餘力做到支援與監督。為什麼?難道是衛福部很窮嗎?國家很窮嗎?安置機構除了沒有餘力投入募款、除了社會標籤,還有什麼原因始終募不到錢?

財富的重分配,源自於公平正義

「國家很窮嗎?哈!那要問我們把錢花到哪裡去啦!」李茂生直指,國家並不窮,窮的是我們重新分配財富的能力──我們有錢,可是我們不知道怎麼花。「臺灣已經走到了一個成長緩慢的階段,很多人說我們不再是亞洲四小龍之首,那是因為我們已經脫離了這個持續力拚、衝撞的階段,我們超越了那個拚經濟的時代。我們來到了新的發展階段,在這個階段,我們必須忍受成長遲緩,將手中的財富重新分配,做公平、公義的運用。」

依其所言,我們已經來到一個理應開始關注人權、關注公平正義、關注環境保育、雛妓、無家者、無依者、流浪狗、犯罪少年等各項議題的階段。在這個階段,我們應該重新思考財富的運用,思考手上的錢該捐到哪裡,思考財源是否該投入絕對更划算的前期犯罪預防,或者研發矯正教育,讓安置機構汲取專業,而非放任巨富或財團,像韓國一樣掌握國家命脈,最後形成驚人的貧富差距,再集體以社會的排除之力,將原該教育矯正的安置機構變成暴力收容所,讓裡面的孩子好一點的浪費 2 年生命在「聽話」、糟一點的遁入暴力輪廻永不復返。

圖片來源/https://goo.gl/aSYpky

至於現在,那些還待在機構 A 的少年該怎麼辦呢?「我們很多已經結案的、待過機構 A 的人,當然都很希望它倒掉、並且把過去積欠我們的工作薪資吐出來。」少年甲想了想說:「至於裡面的人,可能就是交付保護管束、結案或轉機構?我不知道。總之我想他們不會把這些人送去感化的,他們不會這樣。他們不能這麼做。」

「他們」是誰?或許如今不再只是苦苦在結構裡掙扎的司法單位,這環節中的每一個人、社會上每一個有能力監督、有能力捐款的成人,都已成為這些少年的浮木所託。究竟最後,這些少年會終於得到合理的處遇,還是如李茂生所譏諷的:「就放回社會去犯罪,再抓回送感化、被貼標籤毀一輩子,年紀到了就送監獄關到死啊!」

或甚至,機構 A 根本會在此番風波之下飄搖存活,挾其長久以來對外營造的宗教慈愛之名,繼續關起門來以暴制暴呢?