受排斥的他者:疫情禁足令下的「鄰居」、「同事」和「家人」

文/特約記者 許齡文

苗栗縣政府在頒布禁足令長達二十一天後,終於在六月二十九號解封,竹南鎮頂埔里(苗栗縣京元電子移工宿舍爆發群聚染疫區域)里長黃輝松,在電話那一頭語氣煩憂地說:「很多里民向我反應,大家都說:『欸,他們怎麼又出來趴趴走了』?大家還是會怕。」

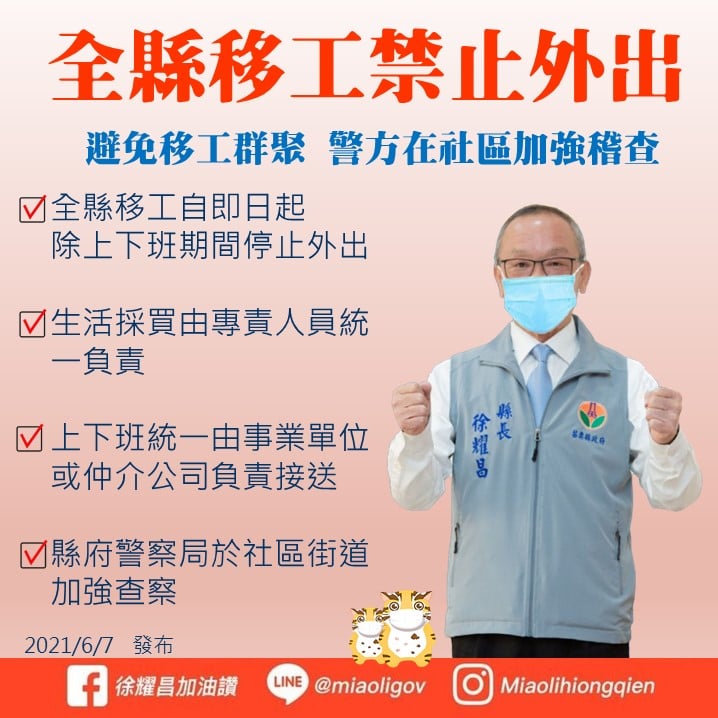

里長和里民所擔心的,是禁足令解封下的全縣「移工」。這些來自東南亞國家的低階勞動者,經常以「職業」與「族群」的分類,被界定成和我們不可相容的他者。

疫情之下,移工宿舍爆發群聚感染,突顯了移工在台灣社會裡,扮演著社會學者藍佩嘉口中,受排斥的「次等他者」,「而且移工又不像我們自律。」里長補充說道。

移工不只是勞動力,而是我們生活中的__

將時間拉回到禁足令頒布的6月8號,從那天算起,有近四天的時間,苑裡掀海風書店對面的門是緊閉著,裡頭住著一位行動不便的阿嬤,和一名印尼看護工。

由於苗栗縣政府最初並沒有區別被禁制移工的類別,使得在工廠宿舍群聚的產業移工,又或是與雇主同居、照顧的社福移工,通通被視為禁令的對象。

也因此,不具群聚風險,但須協助雇主外出採買、陪同醫生的外籍看護也不得出門。

這位住在書店對面的社福移工,是苑裡掀海風負責人林秀芃平日倒垃圾、外出打招呼,時常在空間距離上很近的對象:「就是鄰居的關係,不會特別地親近,但就是你知道生活中,有這些人存在。」

苗栗縣議員曾玟學在此次禁足令之下,收到不少移工透過網路訊息來陳情,但令他更印象深刻的是,也有不少本地員工,是為他們的外籍同事打抱不平,「其實很多人(移工)在這中間已經跟台灣員工有一些情感上的更多發展,或者是已經變成好朋友了」,同時這些被禁足的移工,也有些會是本地員工的妻子或女友。

禁足令下,不只是移工,只要同是來自東南亞國家,有著相似的外貌、膚色、講話方式,都會被貼上污名的標籤。

苗栗縣新住民服務中心在禁足令之下接到不少電話,其中有不少台灣人向中心反應:「不能幫他們(移工)講話」,受訪的專員回應道:「我們中心所服務的對象為新住民,並非移工」。

「有姐妹反應:『在路上警察跟我說、口氣不是很好地說:居留證拿出來!然後我拿「身分證」給他』,因為她已經拿到身分證,表示她不是移工。」

然而事實上,許多姐妹(新住民)在嫁來台灣前,也是以「移工」身份待在台灣;但是,新住民即便獲得我國國籍,卻仍不被台灣人視作我群,而是低劣的他者、需被警方「盤查」的一員。

苗栗縣議員曾玟學表示,許多台灣人對於東南亞移工的想像是用完即可被拋棄的「勞動力」,然而如果將他們視為「完整的人」,將他們的生活、情感,想像作自己是去國外生活的情況,那就能理解這些對待是非常不公平的。

而這些「完整的人」,就存在於生活之中,或許是你的「鄰居」、「同事」,某位台籍員工的「女友」,或是某位朋友的「母親」。

移工群聚染疫 ,是天性使然?

政府防疫資訊無法即時更新、缺少翻譯

6月5號,某電視台記者向疫情指揮中心詢問,「移工群聚是否因其民族性?」一句疑問,也點出台灣人普遍對於移工的含糊認知:感染病毒來自其天性,而非環境使然。

「他們(移工)本來就是漏洞,非常大的漏洞,因為沒有人告訴他們現在在台灣的疫情是怎麼樣。」長期站在第一線為移工爭取勞權的新竹教區民移工服務中心主任的劉曉櫻回應。

「你看台灣政府哪個單位有在做雙語翻譯的?」即便是勞動部、疫情指揮中心呼籲移工加入的「移點通」,近日用四國語言傳遞的「最新」消息為:「如何正確洗手?」

語言翻譯得不夠即時與充足;疫情之下,多數由疫情指揮中心、勞動部又或是禁足令頒布的消息、法令,缺乏四國語言翻譯,而是透過仲介轉告、翻譯給移工,甚或不告知了,直接採取「行動」。

移工往往在未知與迷惘的情形下,被載去做快篩、隔離。 這讓劉曉櫻回憶,當時京元電子為了要將低風險移工轉送到造橋宿舍隔離,車上的移工是以為自己要去做PCR,並不知自己將要前往被隔離,直到抵達造橋宿舍,發現造橋宿舍之前被安置過受隔離的人,環境髒亂、用過的隔離衣、口罩隨處丟在即將入住的房間和走道、儼然是沒有清消過的環境,移工們不敢進去,所以返回車上,不願下車。

天氣悶熱之下,仲介隨即將車上冷氣關了,徒讓穿著厚厚隔離衣的移工坐在車上;最後,還是移工拍攝車上影片傳給她,劉曉櫻隨即通知勞工處到現場查看。

「你會感覺出裡面的移工都是很害怕的」,這段插曲,也是疫情之下,因語言不通,仲介、雇主與政府不足夠顧及移工權益下的一段縮影。 「包含二十九號解禁了,這個消息都是我們NGO自己定期翻譯成雙語」劉曉櫻補充。

弔詭的循環:不受重視的宿舍環境與貼上的標籤

疫情凸顯了弔詭情況:社會對於移工貼上了群聚染疫的標籤,卻常忽視需從根本改善移工勞動權益,而這也成了負面循環。

早在三年前,苗栗縣議員陳光軒已指出京元電子的富比一移工宿舍是違法使用:「一到四樓原本用途是廠房和停車空間,但(京元電子)違規作宿舍和辦公室使用」,移工宿舍內部一間房間住滿了六至七人,裡頭的空間、走道,整體結構和空間規劃,都並未符合勞動部所頒布〈外國人生活照顧服務計畫書〉。

苗栗縣政府當時由工商處開罰後,三年過後,移工仍住在原來違規使用的宿舍。

「真正會有問題的,是(縣政府)對移工的管理,你們(縣政府)在管理他的時候,他們(移工)為什麼今天會造成染疫?他們染疫了之後,回到宿舍,那會發生什麼樣的群聚感染?我覺得這個不能把所有的責任都推到移工身上」苗栗縣議員陳光軒說道

劉曉櫻認為,勞動部在對於移工宿舍管制上,對雇主不具有一定強制性,使得在為移工規劃其住宿空間下,仍無懼於法規。

包含6月21起勞動部為避免更多移工群聚染疫,而頒布的〈雇主聘僱移工應落實防疫措施〉,其中,以「增加移工每人居住面積」等具根本性防疫措施」,仍以「建議」而不具「強制」性。

「這些被浮現出來的問題,一直以來都在問我們是不是真的重視了?老實說並沒有;只有在新聞裡面大家才會拿出來看,看一看、講一講,但是事情過後呢,我們就忘記了。」劉曉櫻回應。

面對疫情的挑戰,不該是直覺式地直接將移工關起來,而應是從根本做起:「降載、減班、分流;資訊透明即時,不分裂打疫戰」這勞工團體TIWA在對於防疫最根本的實質建議:確保移工具有足夠的生活空間、減少不同廠區的移工在工作區和生活區的重疊、並減少班時,防疫資訊更應即時透明;更重要的,是不將移工視為他者、而是同島一命的防疫一份子。

歧視之後,悲觀的路?

深植於台灣三十年下來對移工的歧視,在疫情期間、在苗栗縣政府的禁足令之下,更加明目張膽地投射在這群東南亞移工身上。

然而在凸顯移工權益低落的背後,社會中存在的歧視,隨著時代轉移,是否只有更加嚴重的情勢?

面對禁足令下不同的聲音,同時也存在著一股在地凝聚的力量:苑裡掀海風的林秀芃,在得知苗栗縣政府頒布禁足令後,與書店夥伴逐一打電話給苗栗在地店家、團隊對話、並串起連署,「希望能給政府看見不一樣的聲音」

推進移工政策二十多年的劉曉櫻也認為,一直以來對於移工權益等法令,都是必須向政府往前「推一下」,這須天時地利人和,在時勢所趨下,由雇主與仲介都具共識和聲音時,才能真正驅動政府的改變。

同時劉曉櫻也觀察到,近年也越來越多NGO組織的加入,比起一直參與台灣移工聯盟MENT採用相較「尖銳」的倡議行動:記者會、遊行等等,也越來越多相較柔和化的組織加入,以文化的交流、又或是較為溫情的短片,促進台灣人對移工議題更具多元的理解。

一個深根於社會三十幾年下來的「次等他者」集體認知,改變和化解不是一蹴可幾,當一個社會不再存有「我們」和「他者」的堅硬壁壘,面對疫情,就不會只是無知地為我們生活周遭的「人」逕自貼上標籤。

與歧視相對的,是對於在生活中這群「鄰居」、「同事」和「家人」,有著更多的相處和同理。