【思想禁錮】亞洲傳統教女性「不要說不」 # MeToo 運動怎麼行?

文/米恩(NPOst特約記者)

「有性別,無差別?」專題綜觀國內外,距離性別平權的理想社會之遠近。在現代看似進步之下,仍有多少形於外、內裡腐壞之事正持續發生?又有哪些,是女力解放的可循路徑?

「思想禁錮」為此專題的主題二,外顯的行為是表徵,展現在異性、同性,社會或自己本身,淵遠流長的思想捆鎖⋯⋯。

11 月 24 日,據韓媒報導, 29 歲韓國歌手具荷拉被發現在家中身亡,韓國警方目前正在調查其死因。而她的好友崔雪莉,才在上個月自殺身亡。

具荷拉是前女子演唱組合 KARA 成員, 2018 年 9 月,她被男友威脅要釋出交往時的私密影片,此事曝光後,引發了 27 萬人聯署聲援,這是韓國「# MeToo 」運動最為騷動的一年——包括檢察官徐志賢、詩人崔泳美,對法律界、文學界提出指控,成為南韓「# MeToo 」運動的代表人物。

自 2017 年 10 月好萊塢著名製片人哈維‧韋恩斯坦( Harvey Weinstein )性侵事件爆發以來,「# MeToo 」運動至今已有 2 年之久。這場在歐美鬧得沸沸揚揚的性別運動,在亞洲卻是相對沉寂。除了在南韓引起較大聲勢外,即便是由女記者伊藤詩織親自打響第一槍的日本,仍沒有獲得主流媒體的廣泛關注。

這些勇敢的倖存者雖然撼動了冰山一角,卻在發聲後面臨更為複雜的處境,很多女性都遭到來自加害者的反告。

在職場、家庭、法律面前 男女皆不平等

在日本社會,女性自小被教導「不要說不」,伊藤詩織在書寫自身受害經歷的《黑箱》中反思,她從小接受的教育便是「不能不聽大人說的話」、「對長輩和上司要使用敬語,行為舉止不可失禮。」性侵在日本是「如此常見,又這麼容易粉飾太平。」

上野千鶴子在《厭女》一書中詳盡地闡釋了日本的厭女症,她認為這在男性身上表現出「女性蔑視」、在女性身上表現出「自我厭惡」,也由此產生了好色男、恐同、性的雙重標準,以及兒童性侵犯等問題。

在韓國社會,男尊女卑的觀念根深蒂固,職場尤為明顯。儘管韓國女性受教育程度高,卻往往求職難、機會少,即便順利找到工作,也會面臨玻璃天花板、高層皆為男性主導等問題。有些職場女性在生育後不得不放棄工作,此後想要重回職場,更是難上加難。

根據 OECD 統計, 2017 年韓國性別間的薪資差距為 34.6 %,是 OECD 成員中唯一超過 30 %的國家。薪資之外,徐志賢指出,在雙薪家庭,韓國男性每天平均只花 18 分鐘在家務工作上,而女性則是男性的 8 倍之多。

徐志賢進一步指出,過去 3 年在韓國,只有 6 %的性受害者提出正式上訴, 65 %的性犯罪者只受到輕微的處罰,例如罰款或緩刑。家暴問題更加嚴重,警察甚至不認為家暴是犯罪,只有 0.8 %的家暴者被判刑入獄。近 7 年來,至少有 739 名女性被丈夫或伴侶殺害,這還只是女性組織根據媒體報導統計出的數據,真實數據應是更高。

「# MeToo 」之火延燒時 「女權主義」淪為罵名

或許韓國女性被壓抑太久,「# MeToo 」之火在韓國蔓延至社會各界。檢察官徐志賢揭發上司性騷擾、挑戰代表「正義」的檢調單位;崔泳美以一首《怪物》暗諷諾貝爾文學獎提名詩人高銀為性騷擾慣犯,知名導演李潤澤因性侵遭判刑 6 年 ⋯⋯。

然而,「# MeToo 」之火燒得越是猛烈,女權主義在韓國越是被污名。女團 Apink 的孫娜恩因為手機殼上印有「 Girls Can Do Anything 」,被網友質疑是女權主義,受到言論攻擊。 Red Velvet 的 Irene 在節目透露讀過《 82 年生的金智英》後引起軒然大波,男性網友罵她是女權主義,言辭激烈,還要焚燒照片以示抗議。

日韓之外的臺灣社會,雖然有幾起零星「# MeToo 」事件,如體操女選手指控遭教練性侵,但沒有形成大規模的「# MeToo 」運動;馬來西亞也有「# MeToo 」事件,但仍未成為「# MeToo 」運動,女性團體現在正在用性騷擾和「#MeToo」的統計數據,要以此要求政府制定與性騷擾相關的法律。

臺灣在一份回收 2,000 份問卷的研究中發現,多元性別族群更容易遭到性侵犯,但他們卻又比一般人更難站出來,表達「# MeToo 」訴求。受壓迫的群體,身體與聲音皆受壓制。

勵馨基金會副執行長洪雅莉表示,「# MeToo 」運動在亞洲的共通困境包括:亞洲社會注重「關係」,被害人怕破壞與加害人的關係,或群體不願損及彼此的「關係」而不願追求真相;揭露性侵經驗者未得到正面回應,社會環境對被害人不夠友善,被害人仍承受許多質疑;民間自發團體興盛,但法律與政策進展較緩慢;加害人掌握龐大權利,公開站出來的受害者仍是少數。

女性發聲後的威脅:網路暴力

「# MeToo 」運動得以持續延燒,主要是依靠網路科技傳散。但科技賦權女性的同時,亦有一股反噬力量。「# MeToo 」倖存者發聲後,在網路上獲得大量響應和支持,但也遭受不同程度的網絡暴力。

伊藤詩織將自己的遭遇公之於眾後,她在網路上受到很多人身攻擊、威脅,與此同時,還有不少假消息在網路上流傳。

因為指控知名媒體人山口敬之對她性侵,伊藤詩織無法再在日本新聞媒體界工作,現在旅居倫敦。每次回到日本,她都要喬裝打扮,因為害怕在街頭被人認出來而遭到攻擊,「我不知道我會遇到什麼。」

去年夏天,她決定不再躲藏。事實證明,線上的威脅並沒有在線下發生,她反而收到很多鼓勵和支持,「我從沒在大街上遇到任何肢體暴力或言語侮辱。」

「網路暴力非常頻繁,沒有專門的法律來保護受害人。」徐志賢說,有時候,這些線上的暴力遠比線下暴力來得更嚴重,因為人們可以用匿名的方式,在網上恣意譴責受害者、發表仇恨言論,許多受害者說出自己的經歷後,都遭受到網路暴力,有些人還因此無法繼續工作。

徐志賢在網路上受到「瘋女人」、「壞女人」等罵名,「我很生氣,但我什麼也做不了。」崔泳美也被攻擊為「撒謊者」、「討厭男人的女人」、「蛇蝎女人」,「侮辱我的大部分是男性,我非常生氣,但我知道這是發聲後要付出的代價,我接受了。」

韓國女星崔雪莉在自殺之前,長期飽受網絡暴力。雖然她沒有公開支持「# MeToo 」運動,卻因想要活得像自己、丟掉內衣束縛( no bra )等「大尺度」行為,備受網友的惡意謾罵。韓國藝人的生存狀況又一次浮上檯面,聚焦人們的目光。

猶如對受害者的懲罰:電子性犯罪

除了網絡暴力以外,韓國的「電子性犯罪」( Digital sex crime )相當嚴峻,諸如鋪天蓋地的攝像頭偷拍、復仇性愛影片等,每天都在發生,甚至有女性因此自殺,但只有 2.7 %的加害者被正式指控、逮捕。

「我認為這非常嚴重,技術在發展,性犯罪也在改變,我們必須制定針對電子性犯罪的法律。」徐志賢很憤慨。

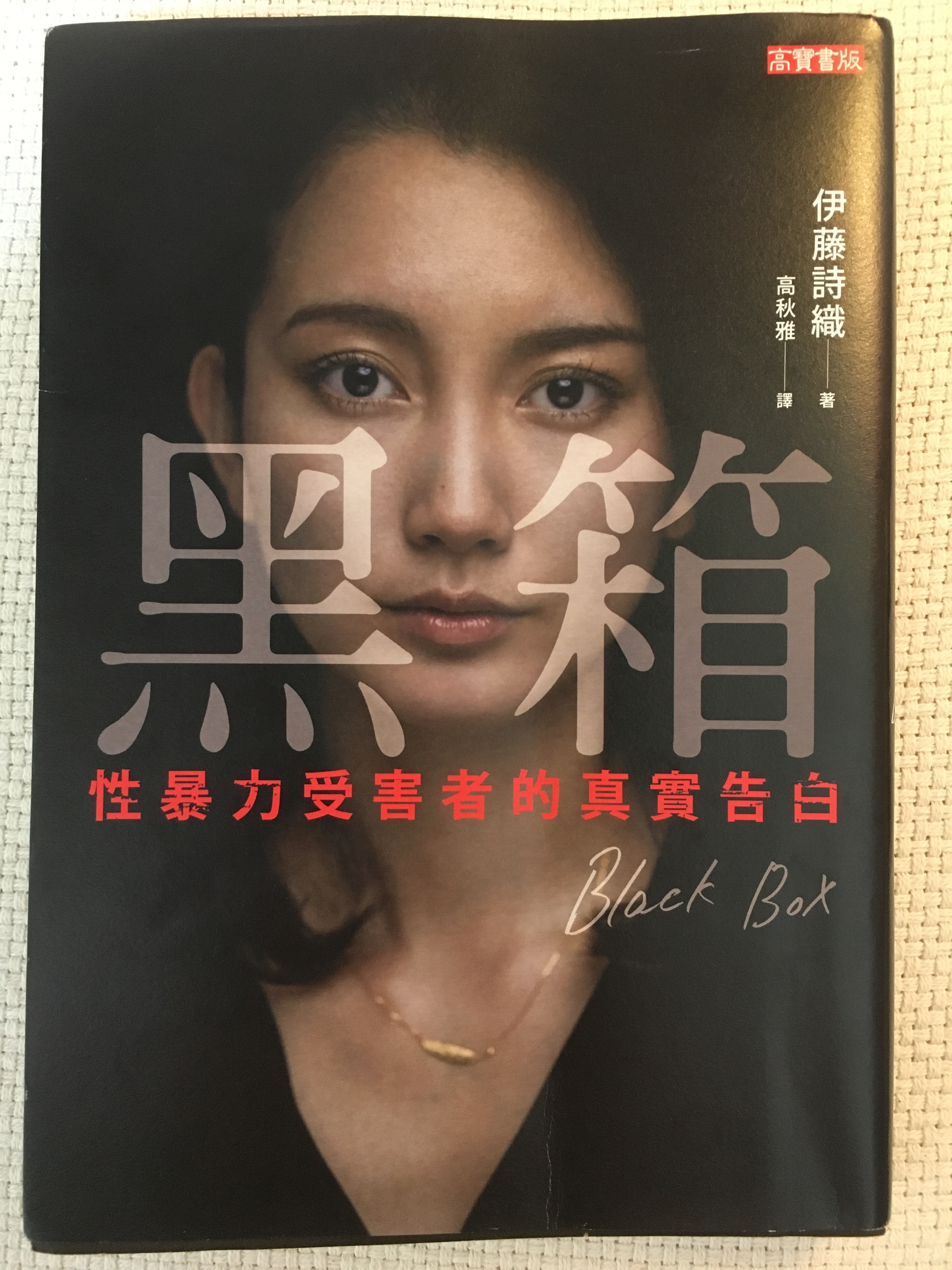

圖/《黑箱:性暴受害者的真實告白》伊藤詩織/著

韓國還有臭名昭著的色情暗網。今年10月,美英韓三國聯手破獲一個全球最大的兒童色情網站,該網站有 20多萬支兒童色情片,警方在全球範圍內逮捕 300 多名嫌犯。網站擁有者是一名來自韓國的男性孫鍾宇,但他僅被判刑入獄 18 個月,很多韓國女性都認為量刑過輕。

馬來西亞女性也在面臨同樣的網路暴力、被偷拍或洩露私密影像等問題。 女性在網路上遭受言語侮辱,男性還會發佈女友的裸照或性愛影片,女性組織常常接到求助電話,「他拍了我的影片,我父母看到怎麼辦,我會被父母殺掉。」

作為一個以穆斯林為主的宗教國家,加上保守勢力來襲,保守者還會在網路上攻擊和譴責身為受害人的女性,「為什麼他有你的裸照,你為什麼要交男朋友?」

這些來自網路的暴力在馬來西亞時常發生,但卻沒有受到足夠的關注,也尚未出現與之相對應的法律。

「# MeToo 」的本土化延伸

「# MeToo 」運動雖未徹底撼動亞洲社會,但卻可以從中看到「# MeToo 」在亞洲的潛力和活力,以及在不同地區有著本土化的變形和延伸。

2019 年 4 月,日本民間自發性的司法改革運動「 Flower Demo 」,抗議者要求修改日本刑法。因為在日本刑法中,性犯罪者不能僅因進行未經同意的性行為受到懲罰,而必須證明暴力或恐嚇才能定罪。

同年 6 月, 2 萬名日本女性聯署「# KuToo 」(鞋子+苦痛+ MeToo ),要求日本政府禁止公司強制規定女性必須穿高跟鞋上班,這已經給女性帶來了職業傷害。

圖/《厭女:日本的女性嫌惡》上野千鶴子/著

在韓國,「# withyou 」也常常與「# MeToo 」合用,表示與被害人站在一起,「# SchoolMeToo 」有超過 70 間學校學生響應,將便利貼黏在窗戶上、上街遊行、在網路上建立自己的社群,指控老師對學生的性暴力。

伊藤詩織呼籲,不僅要「# MeToo 」,更要「# WeToo 」,除了受害人,旁觀者也要挺身而出。前全球婦女安置網絡( Global Network of Women’s Shelters , GNWS )亞洲區董事 Ivy Josiah 也認為,不僅女性要參加「# MeToo 」運動,男性也可以「# MeNo 」、「# MeNot 」,代表絕對不會使用性暴力或性騷擾作為矮化或攻擊女性的手段。

Ivy Josiah 強調,並不是每件事都構成性騷擾,但有時候是「不恰當的行為」,例如一些帶有性別歧視意味的玩笑,沒有直接構成騷擾,卻會造成女性的不適。公眾在表達意見的同時,也要學著不使用仇恨言論。

性別平權並不是男女之間的戰爭,女性也絕非想要對立或凌駕於男性之上。但我們長期身處在父權社會中,制度上的改革是必要的,社會也須通向真正的多元、包容、平等。這仍是一條漫漫長路,需要各地「# MeToo 」共同努力。

延伸閱讀

【無所不在的性暴力】香港 #Protest Too——社運中的侵害,不是「妳」的錯!