「我是為你好」,助人工作者如何以愛之名複製權力位階?/《The Will to Improve》導讀

文/吳宜瑾 英國 Sussex 大學發展研究院(Institute of Development Studies)博士生

《血觀音》裡面一句大家耳熟能詳的臺詞最近一直被拿出來討論:「我是為你好」,這種以「愛」為名行「權力」支配之實的思想和話語,其實不只出現在家庭關係中,也常在國家的治理、慈善事業的規畫甚至是社會運動的推動中呈現:我(國家、專家菁英、NGO、社運工作者、助人工作者)比你(被統治者、窮人、部落、社區)更知道你需要什麼以及什麼對你最好。

《血觀音》預告片

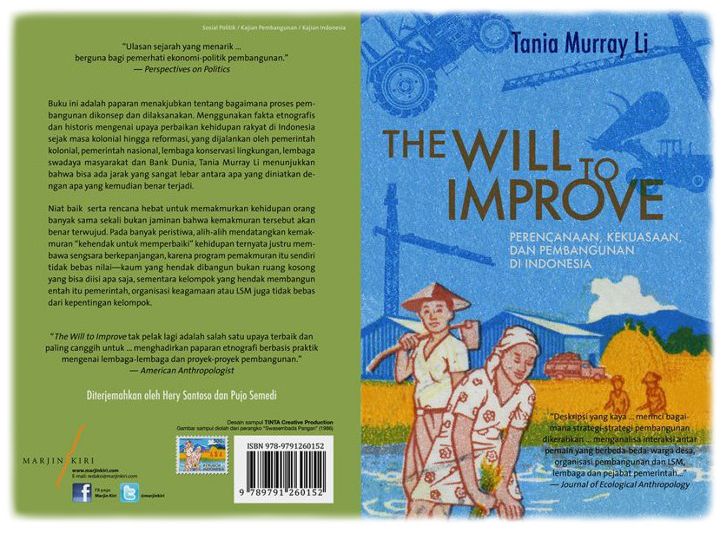

在多倫多大學擔任東南亞研究中心主任的 Tania M. Li 於 2007 年出版的《The Will to Improve》以印尼為例,描述了發展概念如何在荷蘭殖民時期、獨立後的新秩序時期到新自由主義進入後,以不同的姿態型塑印尼山區居民的生活樣貌。

《The Will to Improve》所指的是「使社會、人民的生活更為改善的想法和意念」,而由此意念所生的發展計畫和治理模式,經由各種不同的角色(政府官員、傳教士、NGOs、國際發展機構、農林漁牧公衛專家等)帶入印尼,雖然他們所採用的方式各為不同,但他們均以「愛」之名,承諾要為人民打造一個更好的社會,有時甚至以「造福大眾」為由,將行動訴諸於強制民眾遷移、徵收土地、殺害不願配合的居民等暴力行為。

如果是以愛之名、以改善社會、解決貧窮問題的良善初衷,為什麼貧窮問題還是這麼頑固的存在?為什麼不平等的現象在有些地方可能不減反增?

忽視政治根源與結構的發展計畫

這些發展和治理計畫的初衷或許不是最大的問題,最大的問題出在這些計畫往往忽視不平等議題的根源和結構,反而不斷的嘗試改變位於問題最下端但也最深受其害的窮人。發展計畫的規畫團隊通常由一群「專家」所組成,這些專家先將自己與窮人之間畫出界線來顯示彼此對於知識和能力的掌控差異,然後他們開始對於現況和問題先做出「診斷」,再根據這些診斷發展出一套計畫或方法來「解決」這些問題。

他們習慣性的將貧窮的問題尋求一套又一套的技術方式解套,殖民時期多半強調農耕、灌溉等生產技術,在近代發現這些技術並無法真正解決貧困問題之後,又開始帶入參與式評估、培力、賦權或是公民社會養成等方法。

然而,不管所尋求的是什麼樣的技術方式,專家們鮮少去討論造成不平等現狀的政治經濟因素,他們以「中立的科學語言」來解釋政治性的問題,將造成不平等的原因去政治化。而當計畫執行失敗的時候,他們更進一步將問題歸咎於不足的技術、居民態度的不配合或懶散,再次強調這些技術的重要性。

圖/Ryo Yoshitake @ Unsplash

《The Will to Improve》這本書裡面提到相當多的發展規畫都與臺灣的經驗相似,包括山區居民的強制遷移政策、燒墾等傳統農耕方式的禁止、國家公園成立後的相關保育舉措、NGOs 推行的綜合保育發展政策,都以西方科學觀點限制和改變了山區居民原本的生活樣貌和環境地景。發展界對於這樣的西方知識霸權和由上而下的規畫方式已有不少批判和反省,許多計畫開始在規畫過程中尋求一些社會科學的觀點,以強調對在地的尊重和理解。

但是,許多計畫以長遠看來,依舊是失敗了,參與取徑被認為只是另一種被粉飾過的專制(tyranny),為什麼?問題在於,若只是看到自己立意良善的「愛」,卻沒有看到自己的「權力」位階如何型塑和影響彼此的關係,這樣的愛不管以什麼型式呈現,都依舊是壓迫和暴力的,平等和自由難以在這樣的環境和關係中生成。

圖/Joshua Newton @ Unsplash

最難以改變但最需要正視的統治政權

世界銀行於 1998-2003 年間在印尼推展了一個全國型的社會發展計畫,他們宣稱這是世界銀行的計畫中首次將社會理論放在規畫參考之中。在世界銀行所提倡的社會發展概念下,社區被認為是一個平等、永續、民主的小社會,專家所做的並不是要改變這些價值或為社區帶來新的東西,發展計畫的介入(intervention)只是要確保這些好的價值被找回、保存和發揚。他們將完美社區視為是一個需要被重新找回的過去,因此他們介入的目的只是要協助社區回到過去的美好狀態。

然而,若他們發現社區中的這些價值其實早已經完整無缺的存在於部落中,他們則會說,社區可能沒有能力應對外在的變化而好好保存這些價值,所以這些專家雖然沒有意圖要去指導或控制社區的發展,依舊確保了「專家」這個身分和位置在社區發展中的重要性。

圖/Max Felner @ Unsplash

當今這些強調參與及賦權的社區發展計畫其實仍然有許多問題,首先,這些計畫的規畫者忽視統治政權的特性,他們仍假設政府是為人民福祉設想的,並且將政府視為他們重要的計畫夥伴。然而,許多的壓迫現象其實就是源自於貪腐的政府結構。

第 2,他們忽略了自身位置所隱含的權力關係,賦權(empowering)的概念往往隱含著有權力的一方可以判斷及糾正沒有權力的另外一方。在世界銀行的社會發展計畫中,即便規畫者聲稱要向村民學習,但是計畫團隊仍將自己視為那個「知道什麼才是對村民最好」的人,他們說要為被壓迫的群眾爭取平等,卻不去揭示自己也參與其中的不平等權力關係。

第 3,這些計畫仍然將造成不平等的結構問題排除在計畫之外,並認為只要窮人受到正確的協助和指引,便可以憑藉他們自己的能力和努力來改善他們的生活條件,他們企圖改變的對象從來都只有村民,而不是政府官員或是企業投資者,他們將資本企業視為是改善貧窮問題的方法,而不是造成資源被掠奪的原因。

圖/Dikaseva @ Unsplash

助人工作者必須辨識權力位階、指認需求

在 Tania M. Li 的這本書中,針對印尼各種不同時期的發展計畫做了許多的分析和批判,也不難去想像書中所描述的政府單位或發展機構如何試圖站在專家的位置,更進一步深化了國家內部的不平等結構。但其中更重要的,我認為是對於社運工作者和助人工作者的提醒。許多工作者也常認為他們知道什麼是對基層民眾最好的生活方式,社運工作者可能會認為,部落不該進入市場經濟或與政府交好或是接受任何發展計畫的好處,以強調自己部落的主體性,部落應該要反資本家、反政府。

在印尼國家公園土地爭議的案例中,生活無虞的原住民運動者譴責將土地出售或生活方式不再維持傳統農耕方式的原住民,認為他們沒有資格被歸類為原住民族。然而這樣的運動者,所抱持的態度其實與政府官員、國際發展機構或 NGOs 並沒有什麼不同,他們仍舊認為自己是那個可以決定和判斷什麼才是對對方「好」的專家。窮人、受壓迫者仍舊在權力不對等的關係中受到不同形式的、「以愛之名」的暴力。

圖/Sebastian Staines @ Unsplash

民族誌的視角得以讓我們更貼近常民的生活做觀察,可以協助工作者更貼近理解窮人的生活現實。但是,進行民族誌調查的工作者同時也必須不斷反思自身的權力位置以及其運動支持的對象之間的權力關係,不管這個研究所發現的結果多麼令人沮喪或與自己的期待不相符,不管現實情況多麼糟糕或混亂,工作者都應該要準備好欣然接受。民眾的期待、需求或是解決問題的方法,都應該要回歸到民眾本身,所有的問題和解決方法的制訂,都應該要先詢問民眾真正想要的是什麼。

Tania Li 的調查中,所遇到的村民多半都希望有更多機會參與在國家體制中,只要這樣的參與結果對他們是有利的;而至於發展計畫,他們不歡迎那些強制奪取他們土地和勞力的項目,但是他們並不拒絕對他們有利的發展計畫;只要是在公平互惠的條件之下,他們也欣然接受資本主義;他們不喜歡專家們所鼓吹的生物多樣性、自給自足森林農林業系統或是高談闊論的保育道德觀,因這些概念的推動常常讓他們更為窮困、他人則更為富裕。這些發展工作者、社會運動者所認為「對於部落居民最好、最適切」的,並不見得與部落居民自己的評估相符。

圖/Andy Al Mesura @ Unsplash

以愛之名行操控與占有之實

這個「使社會、人民的生活更為改善的想法和意念」看起來似乎是良善的,也常常是相當頑固的,從殖民時期或到新自由主義時期,即便這些政府單位、發展機構、NGOs 以及社會運動者嘗試改善這些改善計畫(improve the improvement),但是這些計畫中仍然有相當多的局限和缺陷。對大部分的人而言,這個良善的意志並沒有達到它所承諾的──讓這個社會變得更好,反而大大型塑和改變了人們的生活型態。

「我是為你好」是一種可怕的愛,以愛之名行使權力、支配他人,而所有同時存在愛與權力位階的關係中,若沒有有意識的反思自己的權力位置,常常使我們不經意的將自己的期盼以權力不對等的方式施加於他人身上,並將這樣的期盼視為是出自於一份深深的愛。「愛」並不完全等同於「公平」、「自由」,愛之中也常常伴隨操控和占有。

然而,我們究竟想要實現的是部落、社區、窮人、被壓迫者可以公平自由選擇的未來?亦或其實是我們為他們選擇、打造好的未來?我想這是所有助人工作者和社運工作者都需要不斷問自己的問題。

作者

吳宜瑾

英國 Sussex 大學發展研究院(Institute of Development Studies)博士生。於森林系畢業後,曾長年投入於臺灣原住民議題相關組織工作,後轉任國際發展機構擔任研究員。現在位於英國的發展研究院從事原住民、自然資源管理與國際發展相關議題的行動研究。

延伸閱讀:

從緬甸的家長共學,到原鄉的兒少發展/臺灣在地 NGO 與國際大型 NGO 的經驗火花