陳岱嶺專欄/海外志工,你能做的比你想像得多

來到加勒比海島國擔任長駐志工的日子裡,我與同事一起提出了一個當地孕產婦知能培力的計畫。計畫最主要的產出成果,就是發展出東加勒比海地區第一本符合在地需求的孕產婦手冊,提供給孕產婦自學,以及讓當地的衛生基層人員做衛生教育參考。

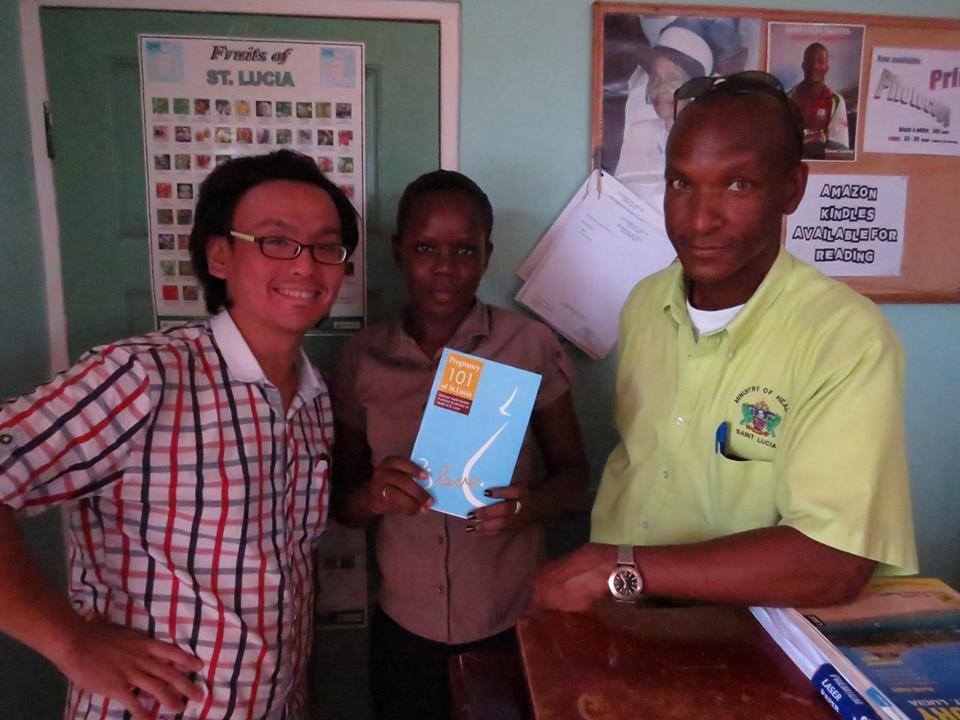

「根據我們之前的估計,孕產婦手冊的數量足夠在滿足健康中心需求之外,發給學校,甚至其他相關非營利組織。」在援贈典禮結束後,我向衛生部主管說明我與同事規畫的方式,希望能朝資源共享的方向處理。

對於我們的想法,主管很直接地提出質疑:「可是你們既然是捐贈給衛生部護理司,就不應該再去要求介入我們對這些物資的處理方式,因為這些東西已經被贈與我方了。」他接著說:「這些如今就是我們的財產。使用上,也都應該送到護理司下轄的每個社區健康中心。」

作為一個官方援助發展架構下派出的駐外志工,與一般由民間組織媒合志工最大的差異,在於因為是官方對官方的形式,派駐單位幾乎都是受援國的政府或公有機構。其中,如何與駐地政府單位的本位主義官僚心態拉扯,以及面對自己在他們眼中既是「自己人」又是「局外人」的角色,其尷尬可說是必須不斷學習克服與調適的挑戰。

尤其,對資源想像的差異,是這種糾結裡容易引起火花的地方。在物資十分匱乏,總要仰賴外國援助才能費力推動發展的貧窮島國,對資源的想像很大的一部分是競爭與占有,而不是我們長駐志工所預期的「分享」。

資源少,都要用搶的,彼此搶慣了,也就不會想要去分享。尤其是如衛生部這種高度階層化、全國每個社區都有派出單位健康中心的部門,要做任何事都不會有人手不夠的問題,往往反而是資源太少,分自己內部的單位就不夠了。

以島國的衛生教育資源為例,除了泛美衛生組織統一印送給各國的海報或單張,根本沒有經費印任何衛教單張或印刷品。衛生教育局即便聘了好幾位具有美編專長背景的衛教師,也因為無法印製設計好的單張,使得結果只能用口頭方式做衛教。

因此,在島國服務的過程中,我能夠理解主管對於資源非常本位的心態。他不曾想過,也許可以跟國內其他的 NGO 組織或甚至其他部門合作,讓資源有更大的發揮價值。而科層體制下繁冗的文書作業,也讓他無力再做額外的資源整合。

「你們衛生部啊(奇怪,在跟當地 NGO 互動的時候,我的角色又變成「你們衛生部」的一分子了),根本就不曾和我們合作過。」跟我閒聊的 NGO 負責人說:「跳過你們直接找國外願意給錢的組織(例如國際大型基金會)申請計畫,還比較符合效益。」想當然爾,他們申請到資源後,也不會跟衛生部橫向合作。

該如何說服從沒想像過如何跟其他組織合作、總是關起門來做事、號稱全島國最封閉卻影響力最大的公部門主管跟別人分享資源呢?這時候,志工既是局內人,又是局外人的「雙重人格」,重要性就被彰顯出來了。

因為跟衛生部夥伴一起工作相處,我深知他們看待這個孕產婦計畫效益的想像與排序。另一方面,我也因為「志工」這個不被框綁在編制內人員那種例行繁雜業務的身分,得以有高度的工作彈性,進入各種官方不會觸及的田野,得到相對豐富、和社區與非營利組織建立非正式關係的機會,並且得以跳脫組織本位框架,更全面的看待事情,想像各行動者之間協作與互利的可能性。

「我認為,透過這個手冊的產出,其實剛好能夠幫助我們部門整合長期以來公私組織各自為政的衛生教育。」我說:「如果我們一開始發展孕產婦手冊的初衷,就是想改善過去基層衛生工作者只憑著有限的訓練以及個人偏重的角度來做衛生教育,使各地孕產婦得到的知識因人而異的落差很大,那麼,把孕產婦衛生教育有效整合,讓大家可以透過一致化的紙本素材,對孕產婦健康知能有更全面且系統性的認知,產出更好的第一線服務,那跟我們部門之外其他的相關行動者分享這個資源,不是更能達成這個目標,有利於一致化高品質的衛生教育推行方式嗎?」

好險,東加勒比海這塊土地上的文化習慣了有話直說,不太會因為對事的衝突而對你產生負面觀感,這樣的文化讓協商有了可能性。因為找出主管也在乎的東西,並站在他的角度來思考利弊,最後終於成功說服他把五分之一的資源交給我們,讓我們透過手冊,與其他政府部門跟 NGO 搭起夥伴平臺。

好比教育部或衛生教育局,以及親職與性病防治的非營利組織,就認為這本手冊對他們很重要,因為剛好可以用這本手冊,補足該國成人衛生教育中長期缺乏的孕產婦推廣環節,觸及到成年男性、高中學生與老師等衛生部無法企及的族群。如果沒有我們主動搭橋向其介紹與推廣分享,他們也只能因為缺乏教材,而不知該如何做更積極的介入,更遑論與社區健康中心整合。

這個經驗也讓我意識到:對志工來說,無論是對能做的事,或是在斟酌能使用的資源時,千萬不要被劃地自限在所屬組織給你的框架裡。所屬組織與其他行動者之間的「疆界」,不見得就是你的「疆界」。若因為志工模糊的身分界定,以及組織的本位主義而覺得什麼事都綁手綁腳做不了,因而挫折沮喪,就因此縮回去,是非常可惜的事。