NPO專訪:「為什麼我都聽大人的話,還是被懲罰?」│專訪台北市學習障礙學會常務理事郭馨美

2周之前的母親節,報紙與電視新聞述說著各式各樣的媽媽故事。NPOst 於母親節前夕也訪問了台北市學習障礙學會常務理事郭馨美,她的兒子是一位學習障礙者,從不知所措到後來成年找到一份工作,一路走來的艱辛歷程。

大家都不覺得學習障礙者需要幫忙……

什麼是學習障礙?綜合教育部 2013年修正的「身心障礙及資賦優異學生鑑定辦法」與ICD 的定義:學習障礙是因為神經心理功能異常,導致在聽、說、讀、寫或算等學習出現顯著困難者;但並非因為感官、智力、情緒、文化刺激不足所導致。雖然經由練習可改善學障情況,但無法徹底治癒。(台灣自2102年7月11日起將學習障礙列入身心障礙法的保障對象,但先以「閱讀功能」及「書寫功能」為申請鑑定項目。)

台北市學習障礙學會常務理事郭馨美說,學習障礙是一種「隱性障礙」,如果不特別說出來,你不會發現他與一般孩子的不同之處;其實,許多患有學習障礙的孩子都很聰明,「甚至外表很高、很帥,沒有人覺得他們需要幫忙。」 (尤其是學習障者仍出現許多各行各業的優秀人士),但這就是讓他們最辛苦的地方── 社會很難正視他們的需求,使得他們的成長過程倍受誤解。

郭馨美的兩個兒子都患有學習障礙,老大情況較嚴重,還併有過動症與肌肉低張;但兒子今年已經30歲,並於一間電子公司工作。不過,兒子一路長大的過程,卻經歷外人難以想像的千辛萬苦。

聰明的孩子卻遇到認字困難,老師以為他故意唱反調

兒子1歲時,郭馨美已發現兒子異常活潑,調皮到連疼他的乾媽兼保姆都受不了;好不容易到了可以送去幼稚園,卻發現他無論認字或寫字都比一般小朋友慢。

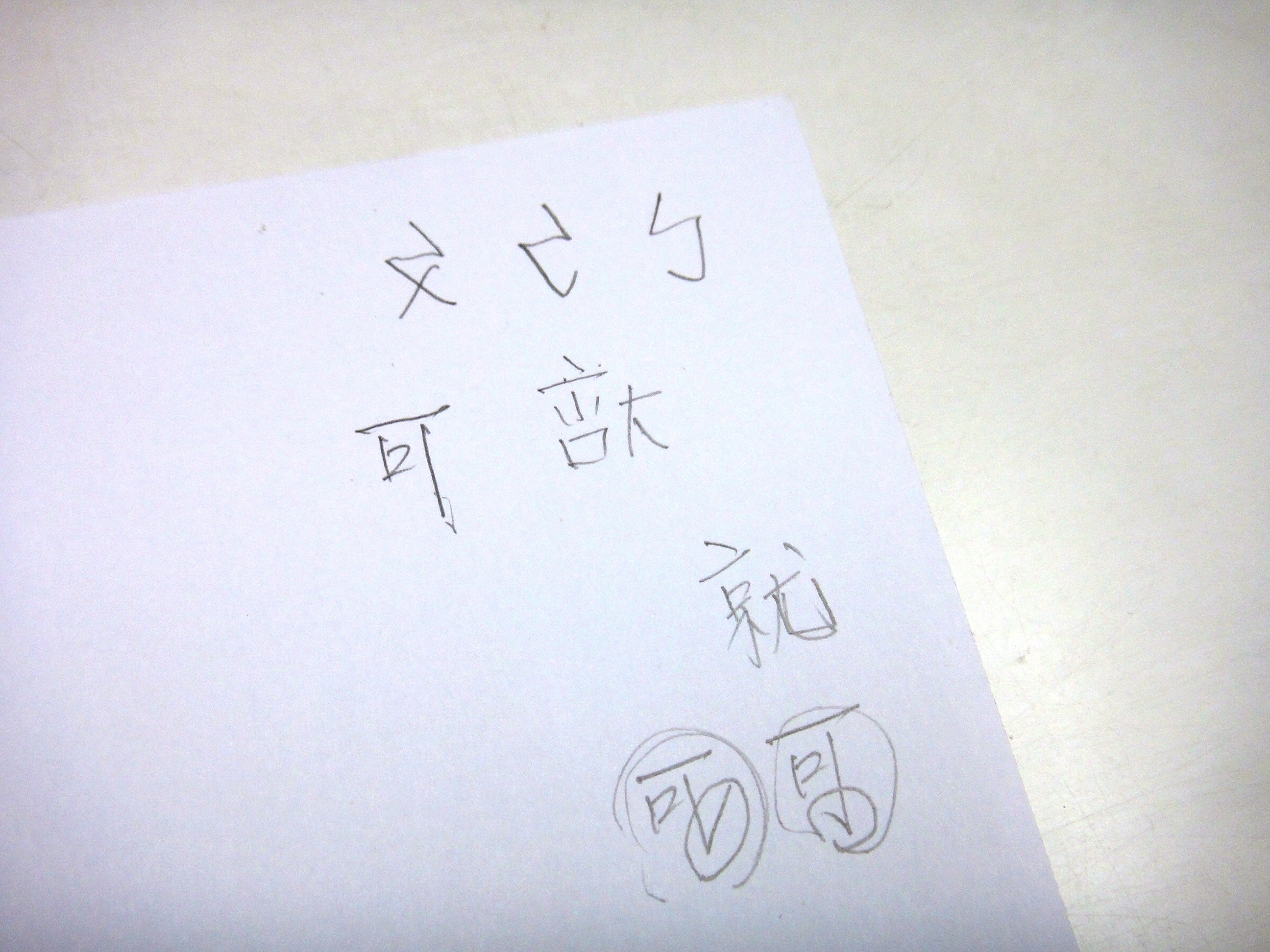

活潑好動的兒子也很容易玩瘋,而且抑制不住衝動,例如看到喜歡的女生就會抱住她說「我好喜歡妳!」或是看到好朋友在騎腳踏車,一邊喊著「我也要玩!」一邊衝過去把對方撞倒受傷。而學寫字時又會出現「鏡字」,或不知道筆畫要往哪個方向勾,老師總認為他故意調皮搗蛋而懲罰他,「他被罰怕了,後來寫的字,全部都不敢勾。」(如下圖)

上了小學之後,因為兒子功課不好,母子受到班上同學與家長排擠;郭馨美笑稱,她們母子就像摩西一樣,「家長看到我們就自動躲開。」也有家長故意於大庭廣眾問她,「我女兒今天考100分,你兒子考幾分?」

兒子小學三、四年級的時候,曾有老師當著全班的面說,「就是有你媽媽這種人,才會有這種孩子。」這一幕剛好被為孩子送東西去學校的郭馨美撞見,當她走進教室把東西拿給兒子時,「孩子就像鬥敗的公雞,不敢抬頭看我一眼。」

為保護孩子據理力爭,成為校園裡的燙手山芋

原本個性安靜郭馨美,真的不能再忍下去了。為了這件事情,她要求學校召開個案會議,將所有老師對孩子的懲處,白紙黑字記錄下來,從此讓她們母子成為燙手山芋。後來那位老師請長假至退休,兒子又被同學責怪:「都是你害的,老師才會不敢來學校!」

郭馨美回想起來還是很感慨,兒子的求學過程,「真的是舉步維艱可以形容。」兒子也常問她,「為什麼我都聽大人的話,還是被懲罰?」

她也曾想為兒子轉學,但兒子說,如果不確定轉學之後情況會變好,他還是選擇繼續忍耐,「至少在這裡上學,我才知道下課可以去哪裡。」

傳統父權社會認為母親應擔負孩子教養責任,故學習障礙孩子的母親總是承受巨大壓力。「明明媽媽已經花了很多時間,但爸爸還是會質疑媽媽是否不會教?」而婆婆也會責怪媳婦,甚至可能說出,「我教我孩子都沒有問題,是不是女方的種不好?」

25年前沒人聽過學習障礙──媽媽承受「教不好小孩」的壓力

雖然郭馨美有一位支持她的老公,算起來已經是相對幸運,但聽她說起陪伴孩子長大的過程,仍是一條漫漫長路。25年前,國內幾乎沒人聽過「學習障礙」,郭馨美帶著兒子求助台大兒童心智科、師大特教中心、民間知名職治師、以及學習發展中心,但僅能察覺兒子「有點問題」或是「太聰明」,沒有人知道孩子怎麼了。

這樣的情況持續到國二,遇到長庚醫院的吳祐祐醫師,診斷出兒子患有「學習障礙」,一切終於明朗了。吳祐祐醫師向她介紹學習障礙協會,她當天下午就立刻前往協會辦公室,結果發現她的兒子是團體之中年紀最大的一個孩子,所有家長如獲至寶,圍著她詢問一路怎麼帶著他走過來。終於郭馨美不再是孤軍奮鬥,她在這裡找到一群家長,可以互相取暖、支援。

孩子的求學過程一路受苦,但郭馨美卻很少哭,「哭也沒用。」她甚至為了兒子開了一間小印刷廠,至少兒子學會機器操作未來可以糊一口飯吃。郭馨美一邊帶兒子,一邊工作;把兩個兒子哄睡之後,就開始為孩子研發教材,長久養成每天只睡3個小時的習慣,「很久沒上床,都只睡在椅子上,月亮是我最好的朋友。」直到最近發現身體出狀況,才強迫自己多睡一點。

郭馨美:再辛苦也要營造快樂的家庭氣氛

郭馨美說,他從兒子身上學到最大的功課,就是「放下」─── 不要再與孩子抗爭,不要一直問他「為什麼學不會?」她發現父母意圖操縱孩子的生活,其實也是一種大人的自私。

郭馨美很感謝有一位支持她的老公,她看過太多家庭,因為孩子學習障礙而支離破碎;而她也花了很多心神經營家庭氣氛,「如果先生下班回家,看到兩個孩子充滿笑容,心情就會好起來。」所以她會在先生回家之前設計一些小遊戲,例如請孩子躲起來玩躲貓貓,或是帶著兩位孩子去接先生下班。她不讓生活上的挫敗,影響家庭的和樂氣氛。

學習障礙求學與就業仍困難重重

學習障礙患者除的外表與一般人無異,家長也常因為要保護孩子,所以不讓孩子在媒體曝光,使得媒體對於報導此題材興趣缺缺,但學習障礙的孩子公開身分仍有風險,郭馨美說,「兒子的前老闆一知道他有學習障礙,就找理由把他開除了。」她希望他的兒子能以他的才能,找到一份正職工作,而不是以身心障礙身分取得薪資福利較差的工作。雖然兒子現在已經有一份正常的工作,但是卻仍要想辦法隱藏自己學習障礙的事實。

台北市學習障礙者家長協會正式成立於民國86年,向聯勸申請經費支持一位正職員工,其他活動經費則依靠收取會費、募款或是販賣教材支持,並由10多位家長志工自願撐起繁重的協會事務,並且四處征戰為學障者爭取權利。

雖然台北市學習障礙者家長協會的家長已經為了爭取學障兒的權利奔走已久,但仍有許多問題懸而未決,此次訪談之中,郭馨美提到幾點:

1. 出版社擔心版權外流,學習障礙者取得有聲書仍困難。

閱讀障礙者(視障者亦然)需要依靠有聲書學習,要將文字書轉成有聲書,必須先向出版社取得版權,再以機器轉成有聲書(或視障者使用的點字書);但出版社常以擔心版權外流,而不願授權。

2. 大學所開設的「身心障礙升學甄試名額」仍不符合學障者需求。現在大學各科系的身心障礙甄試名額由各學校自行決定各障別的開設名額,但各大學因為學校對於學習障礙仍不了解,所以釋出的科系名額常不符合學障者的需求。(參考此篇文章。)

郭馨美表示,在與各大學溝通的過程,發現學校不願廣開各科系的名額,「但開設名額不但表一定要足額錄取,希望學校至少先為學障者開一扇門。」

3. 多數學習障礙者仍須服兵役,卻可能因為學障本身的障礙,導致難以適應軍中環境。郭馨美表示,她還是贊成學障者要盡國家義務服兵役,但是不少學障者因為閱讀寫作障礙,無法應付軍中繁瑣的文件或測驗而受到處罰;她主張國家為學障者安排適合的服役單位,避免因學障而遭受不必要的處罰。

學習障礙患者從小總是受到很多誤解,「明明就很聰明,是不是偷懶不想學?」「眼睛這麼亮,怎麼可能學不會?」卻沒想到學習障礙的小孩已經盡了一切努力,卻仍受到大人誤解,於是感到孤單無助,或者自卑、退縮。

學習障礙患者成長過程如此艱辛,或許也與台灣教育體制與社會風氣有關;主流教育仍以「功課好」為第一考量,學習障礙者如果不符合主流要求,成長過程常會遇到許多不必要的責難。

蕭敬騰從小受閱讀障礙之苦,「無論我怎麼專心努力,我都無法吸收進去。」

據了解,知名歌手蕭敬騰從小也可能受到閱讀障礙之苦,他曾接受採訪提到:

我「不讀書」的程度,是一般人完全無法想像的。我是「沒有辦法讀書」,我連最基本、最簡單的字詞,都沒有辦法理解。這些東西,是每一個人都會的,可是我就是不會,認識我的人,都覺得很誇張。我覺得這樣非常不好,但是學校教給我的東西,無論我怎麼專心努力,我都無法吸收進去。

蕭敬騰也曾接受沈春華專訪時哽咽,仍說自己是「不好的示範」,並鼓勵年輕人多念書。郭馨美說,「他還是以為是自己的錯,表示他還未從創傷之中走出來。」

回想起來,從小班上可能也有一些學習障礙的同學,害羞畏縮的坐在教室的角落,但我們卻總是以為他們只是功課不好。如果當時老師與同學都了解,有一種障礙叫做「學習障礙」,理解他們的狀況並伸出援手,他們的成長過程,會不會比較不孤單?