【活動現場】跨文化服務的善與難

名稱:公益爆米花#42|鄉鎮‧原民‧NPO ── 跨文化服務的善與難

日期:6月25日(六)

時間:17:30-20:30

地點:紀州庵文學森林

主辦:NPOst 公益交流站

主講:《靈山》紀錄片放映

蘇弘恩|原住民紀錄片《靈山》導演

宋聖君|宜蘭縣崗給原住民永續發展協會執行總書紀

相較於自己熟悉的文化,對於服務者來說,跨文化服務更多了一層神秘的色彩,距離的美感讓許多人前仆後繼的加入。但許多時候,所謂「服務」在服務者心中可能都只是自己內疚或善意的出口,更有許多服務者習慣一廂情願的想像「被服務者」就該怎麼樣、「被服務的文化」就是如何,服務的本質也時常被化約成「文化體驗」。

究竟跨文化服務該如何進行,才能盡可能的貼近服務「美好善意」的本質?拍攝原住民紀錄片的蘇弘恩導演,以及在部落協會服務的宋聖君總書記,帶來了不同文化身分、不同服務方式的經驗分享。

「社福」、「援助」等詞所隱含的歧視

在崗給協會擔任執行總書記的宋聖君,一開始就提到,面對服務,所有服務者都必須非常小心,當我們提及「社福」或「援助」等字眼時,是想像被服務者有「需要」沒有被滿足,服務者因此前去「解決」他們的需要。但這樣的概念背後其實隱含了漢人對歷史演進的線性想像:覺得人類生活是不斷進步的,而被服務者,就是比較不進步的那一方。宋聖君說:「無論是否跨文化,社福的意識形態就是在告訴被服務者『你是有問題的』、『你需要被幫助』、『你需要這些援助』。」但服務者所不知道的是:這些受助的原住民,過去的生活自給自足,跟山林、土地的關係緊密。這樣的生活型態只是跟漢人不同,不代表他們比較落後、原始、低等。

即使不帶著有色眼光看待被服務者,許多人進行服務,也有「想要取代原有機制」的問題。聖君舉例,許多擔任孩童課輔的年輕志工或社會工作者,會希望透過課輔、陪伴,彌補部落裡雙薪家庭、非典型家庭所缺少的愛。但是作為一個社會工作者,不能取代照顧孩子的的父母或社群,真正失能的是整個部落或社會,這樣的照顧必須納入社會或部落的失能來討論,服務者應該著眼於更大的結構性問題。

跨文化政策造成原鄉長照系統失能

服務已經不容易,跨文化服務更需跨越「理解」這道困難的關卡。長期接觸原住民部落長者的宋聖君,提到現今長照服務,道出了不懂原民文化的執政者,在長照政策上,因為對當地現狀與原民文化的陌生,制定出種種將原民、偏鄉住民排除在外的「獨厚都市人政策」。

長照法主要是服務失能、健康、亞健康的老人,長照政策從 2008 年開始,已經邁入第 9 年,但是在原住民部落,這些服務還是沒有辦法進入真正需要幫助的族群。

譬如簡稱 IDS 的偏鄉醫療服務,提供巡迴醫療,原意是希望減低偏鄉因交通不便所帶來的醫療落差,但 IDS 計畫只提供巡迴門診,不包含長者護理、復健等。而外包給營利醫院的執行方式,也限制了計畫的效益,為了追求營利最大化,經驗多的主治醫師會被留在院內,被派來巡迴的醫師大多是實習醫師。而且被指派來巡迴的科別,也不一定是部落需要的,醫院不會先調查部落的需求,因此許多原鄉長者如果生了重病、需要比較精細的診療,仍然需要千里迢迢跑到都市地區。

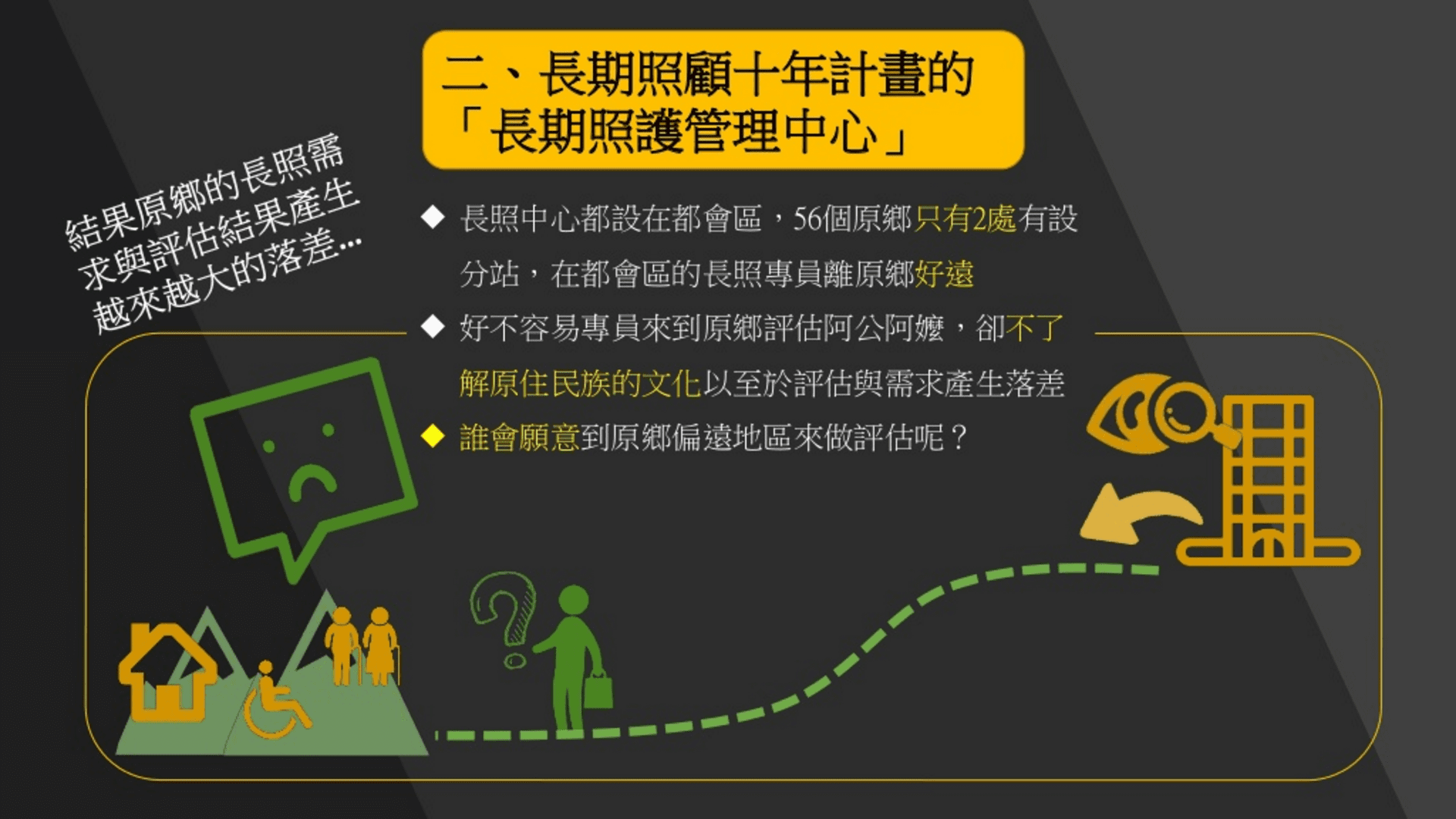

而長照計畫中的「長期照顧管理中心」,也有諸多弊病。長照中心的工作,是在接收申請後,派遣長照專員前去做評估,再針對評估內容指派相關人員進行居家服務。但是長照中心大部分設立在都會區,全臺 56 個原鄉只有 2 處有設分站,且照顧專員也有業績壓力,在交通成本不列入補助的狀況下,大部分照專便偏向到交通方便、個案較多的都市地區服務。

就算少數長照專員願意排除交通困難,來到原鄉評估部落的阿公阿嬤,卻常因為不了解原住民族的文化以至於評估與需求產生落差。語言上,原住民長者習慣說族語,沒有適當的翻譯,老人家經常無法恰當表達自己的需求;文化上,原住民族長者說話較含蓄,不習慣表達自己身體的病痛,宋聖君說:「老人家常常表面上說『不用啦』,身體行動卻很需要照顧,評估專員卻只聽老人家的逞強之詞,真的不派服務時數。」。

除了長照中心,居家服務也有一樣的問題,居家服務由政府外包給非營利組織執行。一來 NPO 必須要先墊付 3-4 個月的居服員薪水,才能進行核銷,沒有一個在地協會有這樣的成本承接居家服務的案子,居家服務於是只能由資源豐富的大型都市 NPO 進行。再者,居服員的薪水計算方式,是從「居服員走進服務人員的家裡那一刻」才開始起算,在不補助居家服務員交通支出的狀況下,多數居服員選擇留在都市工作。

原住民族無法長出自己的長照服務

以上的問題,看似只要原鄉自己有人力願意投入,就可以解決。但是,原鄉要長出自己的照顧人力也面臨很大的困難。居家服務員的專業證照培訓,要求婦女們離開部落去都市機構實習一個星期,使得有顧家、帶孩子需求的婦女參與意願低。此外,原鄉的長者不像都市這麼多、這麼集中,好不容易培訓了在地的居家照顧服務員,卻可能因為沒有足夠的照顧個案而面臨薪資不穩定的窘境。

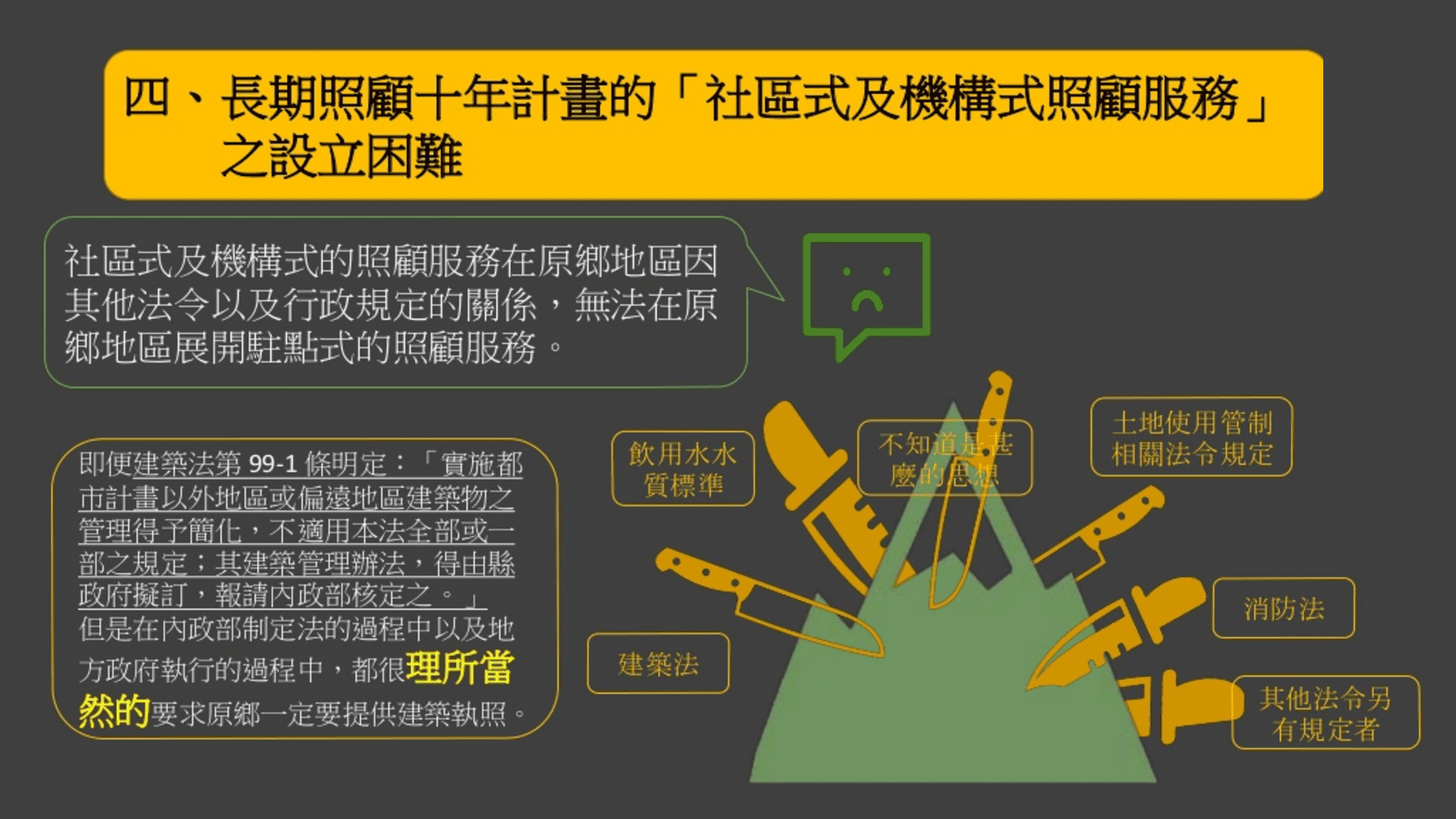

除了 IDS、長照中心、居服員的問題,長期照顧中的「社區式照顧」跟「機構式照顧」更完全不適用於原住民部落。部落自建機構所面臨的問題,不在交通、不在語言,而是卡在國土使用政策。臺灣原住民居住地區,原本超過 133 萬公頃,但在日治時期,許多土地被收歸國有,只剩 26 萬公頃,這 26 萬公頃的原住民保留地中,又有部分被畫作國家公園用地、水源保護區等非都市使用地,只要是非都市用地,都不可以蓋建物,臺灣目前大多數原住民所住的屋子,都已經是違建,更何況在上面建蓋照顧機構。

這種種問題,都來自於政策決策者與原鄉現場的文化差距。但在這麼大的鴻溝下,跨文化的理解,如何開始?善的循環,如何可能?

原住民青年,透過創作推廣文化

原住民導演蘇弘恩認為,談到跨文化的理解,原住民自身也須付出相應的努力。他自己身為原住民,對官方給予的資訊都抱著質疑,甚至連原住民新聞臺的內容,他都不全然盡信,蘇弘恩說,真正貼近部落的人所傳達出來的聲音,才是比較正確的。

蘇弘恩拍攝《靈山》一片的初衷,也出於傳達原住民文化的想法。《靈山》一片紀錄導演蘇弘恩的外公在部落的生活片段,他認為,假如原住民文化終將消逝,至少他用《靈山》留下了這段歷史的影像記錄。

而這部片原本只是想呈現老人與大自然的競爭、共榮的狀況,蘇弘恩說:「我本來將它設定為一部《老人與海》式的、不帶導演意志的紀錄片。」然而要拍出這樣的紀錄片,必須透過與被攝者深度的交流、溝通,讓攝影機即使出現在現場,被攝者仍然可以自如的表現平常的樣貌。因此在拍攝的過程中,蘇弘恩不知不覺逐漸加入自己的意識與想法,他在中間穿插了許多原住民相關的影像資料包括日據時期南進臺灣的資料、國民政府時期的政令宣導片、原住民運動的新聞畫面,以及原住民電視臺的報導等,整部片於是從不帶拍攝者觀感的「直接電影」,過度到了具有導演主觀意念的「真實電影」。蘇弘恩說,身兼漢人與原住民雙重身分的他,較為幸運,在兩種個角度中穿梭,可以讓自己避免偏頗、避免呈現的視角單一又薄弱。

紀錄片《靈山》呈現太魯閣族長者的生活型態。

然而,即使是有一半太魯閣族血統,蘇弘恩也強調紀錄片倫理的重要。在紀錄片倫理的諸多討論方向中,「論述的觀點」在跨文化紀錄片中特別值得討論,每部電影都帶有導演自己想要表達的觀點,但這一切都操在拍攝者手中,如果被攝者的想法與拍攝者不盡相同,拍攝者就必須和被攝者進行溝通。

蘇弘恩曾經聽說有部落反映,拍社團隊結束攝影後就把影像資料帶走,身為被攝者的原住民卻什麼資料都沒有留下。也曾聽說有導演仗著原鄉資訊不流通,全然不與原住民討論拆帳、資料留存等問題,拍完影片就拍拍屁股走人,完全忽視被攝者的想法與建議,蘇弘恩說:「這幾乎與剝削、消費無異!」蘇弘恩自認相對幸運,至少影片中的被攝者是自己的家人,拍攝觀點、肖像權、資料留存等問題都能透過家人間的熟絡溝通管道而解決。

從旁協助,而非從中主導

而對於所服務協會而言算是外來文化的宋聖君,為我們指示了外來文化服務者應有的尊重方式。

一開始,崗給協會協會的創立,便是由當地原民自己發起,1980 年代,部落的水源被劃為水質水量保護區,自來水公司從水源處牽了涵管、圍起柵欄,不讓族人進去,除此之外,還將原住民耆老自己辛苦從水源處牽到家中的水管破壞、打斷。原住民反侵占、徵水權的運動就此展開,所有的陳情書,由原住民耆老自己起草,原住民長者也親自前去抗爭現場。

崗給協會舉辦的口述歷史活動。

老人家因為水權之爭聚集起來,才逐漸開始其他的文化復興或社福運動,但所有的幫助,都是族人有想法、先開口,協會才會開始幫忙。當地耆老說想要辦祭典,協會才協助辦了睽違近百年的傳統祭典;當地長者說祭典中的小米酒感覺不對,協會才開始規畫小米復耕。協會所有的工作,都是從旁協助,而非從中主導。宋聖君強調:「所謂尊重在地,就是讓在地人的能量自己長出來!」